SFを凝集させた壮麗な大作(週刊読書人95年1月13日)

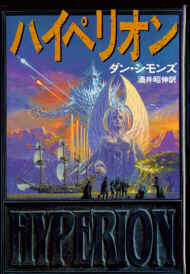

ダン・シモンズ『ハイペリオン』

ダン・シモンズは、六年前に世界幻想文学大賞受賞作『カーリーの歌』が翻訳されてはいたが、これはさほど話題にもならず、半ば忘れられていた。その後も、数作の短篇が紹介されただけだった。ところが、九四年の年末になると、突然のシモンズ漬け、(もともと)ホラーを中心とした作家なのだが、本書『ハイペリオン』(酒井昭伸訳、早川書房・二九〇〇円)をはじめとして、『殺戮のチェスゲーム』(柿沼瑛子訳、早川書房・三分冊各七二〇円)、『愛死』(嶋田洋一訳、角川文庫・七六〇円)、『サマー・オブ・ナイト』(田中一江訳、扶桑社・(上)七〇〇円・(下)六八〇円)など、近作が続々と翻訳された。もっとも、本書以外は(分類上)ホラー/ミステリになるだろうし、読後の印象もかなり違う。『ハイペリオン』で、作者の描こうとしたものは、〝SFのエッセンスそのもの〟であるからだ。

惑星ハイペリオンは、人類の版図の涯にある辺境の地である。しかし、そこには<時間の墓標>と呼ばれる特異点と、時を超越した破壊者シュライクが棲息していた。物語は、その地と自身の運命を複雑に結びあわせた七人の巡礼(神父、軍人、詩人、学者と赤ん坊、探偵、政治家)それぞれについて、オムニバス風に語られる。

シモンズの書き方は韜晦の一歩手前で、さまざまな暗喩や引用がひしめいている。標題をキーツの詩から採るなどは序の口で、中堅クラスのSFをさりげなく引用したり、例えば、最初のエピソードなどは、SFで無数に書かれてきた〝異星の十字架〟テーマそのものを語り直したりしているのである。他のエピソードも同様だ。ファンタジイめいた、妙に装飾過剰な描写もちょっと気になる。ただ、それこそが本書の魅力といえなくもない。キングあたりとは違って、SFの決まりごとの枠組みを変えず、しかもシモンズなりのオリジナリティを押さえるあたりは、才能の豊かさの証拠でもあるだろう。