|

2014/9/7

|

著者はプログラマーでSFファンの宇宙オタク。いくら書いても売れず、自身のサイトで公開した小説がいつか話題を呼び、自家製電子書籍がベストセラーになった後、大手出版社で書籍化、ついには映画化と見事に出世した作品である。

有人宇宙船による火星探査も3回目、地上探査する彼らに強烈な砂塵嵐が押し寄せる。このままでは帰還船が倒れてしまう。彼らは探査を中止し脱出を試みるが、その間に1人が事故で取り残される。生命反応もない。やむを得ず帰還船は発進する。しかし、その1人は生きていた。残された食料を生かし、酸素と水は再生・生産し、電力や熱を作り出しながら、次の探査に使う無人の脱出船が着陸している山岳地帯まで旅立つのだ。

着陸地点のアキダリア平原は、北の古代の海とされる平坦な地形、目標のスキャパレリ・クレーターは3200キロ離れた山岳地帯にある。火星探検の場合、人が降りる前にまず機材が先に送り込まれる。次の第4回調査隊のため、基地施設や衛星軌道までの帰還ロケットは既に目標に到着している。しかし、長距離の地上走行は危険で、何より想定外の使われ方をした機器の故障が、主人公の障害となって立ちはだかる。ただ、それは技術的な工夫で乗り越えられるものなのだ。

本書を読んで、まずマーティン・ケイディン『宇宙からの脱出』(1964)を思い出した。映画化(1969)もされ、アポロ13号(1970)の事故を予見したといわれる作品である。同じ宇宙事故として『月は地獄だ』(1951)を挙げる人が多いが、システム化された救出計画はアポロ時代以降のものだ。キャンベルの描く月面は19世紀色が強く、探検隊に助けは準備されていない。一度旅立つと自助努力せざるを得ないのである。一方、20世後半以降の宇宙では、国家組織での救援が行われる。宇宙とはリアルタイムにつながり、行動も厳密に検証/シミュレーションされる。『宇宙からの脱出』では、初めてそういうシステムレベルの救出劇が描かれた。本書では火星が遠いため(+ある事情のため)、システム的救援と個人の創意工夫という両方を描くことができたのだ。

主人公の行程については、ファンによる詳細な地図が作られている(コメントを読むとネタバレになります)。また、Google

Earthでも、設定を切り替えるだけで火星の立体地図が見られる。有人火星探査については、今のところ公式の計画はない(過去にはいくつかあった)。NASAでも2020-30年代にあるかも、という程度のニュアンスである。本書に出てくるアレス計画も未確定のもの。非公式ながら、火星探査計画(動画)などがあるので参考にはなるだろう。

|

|

2014/9/14

|

原題は「アメリカに対する陰謀」という意味で、実在した政治パンフレットに書かれていたものという。ただ、この「陰謀」には立場の違いにより、いくつかの解釈ができる。本書はアメリカ文学の重鎮フィリップ・ロスが2004年に出した長編で、2005年のサイドワイズ賞を受賞、ローカス賞やキャンベル記念賞の最終候補ともなっていることから分かるように、SF的な要素を持った作品でもある。

主人公はユダヤ人の少年。豊かではないがユダヤ社会の中で、特に不自由なく育っている。父親は保険の外交員、母親も働いている。画才がある兄と、父親を亡くした年長のいとことも兄弟のように暮らしている。しかし、ナチスによる戦争が始まると、社会は一変していく。参戦を唱えるローズヴェルト大統領に対し、不戦を掲げるリンドバーグが登場すると世論はそちらに流れていく。やがて、リンドバーグが大統領に選ばれる。その取り巻きにはレイシストたちが集まり、静かな民族同化政策が進められようとする。次第に表立つ民族差別、ユダヤコミュニティの分断、ナチス政権との連帯。

フィリップ・ロスは、過去『乳房になった男』(1972)など、幻想的な作品を書いてきた。本書も平行世界ものである。ロスが体験した1940年から42年まで、ユダヤ人が多数住んでいたニューアークでの少年時代(7歳から9歳)と、架空のレイシスト政権による統治とを重ね合わせた内容なのだ。いとこは、カナダから義勇兵で出兵するが足を失って帰ってくる。兄は同化キャンプに参加し、リンドバーグの信奉者に変貌する。父親は政権批判を声高に叫んで職を失う。叔母は政権に擦り寄るラビの愛人となる。さまざまな事件が重層的に発生し、安定していたユダヤ社会を混乱に陥れる。この時代の反戦は、今日の平和主義ではない。第1次大戦を受けた厭戦感(10万人の犠牲者を出して、何の権益も得られなかった)と、欧州は正しい方向に向かっているという、ファシストへの期待とが入り混じっている。

注意しなければならないのは、演説などに見られるリンドバーグ(『翼よ、あれが巴里の灯だ』の飛行家)の人物像である。煽動的な言葉は使わず、相手の立場に配慮するかのような口調で、しかしユダヤ人によるマスコミ支配を憂い、ファシストの主張(反共、反ユダヤ)を支持し、有色人種の台頭は危険であると訴えている(対象が異なるだけで、今日のレイシストたちと同様の論調だ)。リンドバーグ自身は国民的な英雄、誠実なヒューマニストとみなされ人気が高かった。共和党の大統領候補となる可能性も十分あった。ユダヤ陰謀論を唱えた自動車王のヘンリー・フォードもそうだが、人柄や論理性、社会的実績は、根ざした人種的な偏見や差別意識を変える力とはならない。本書の中でも、ユダヤと黒人、イタリア人など、さまざまな価値観が錯綜する。こういった問題を単純化しても、何も解決しないことがよく理解できる。

|

|

2014/9/20

|

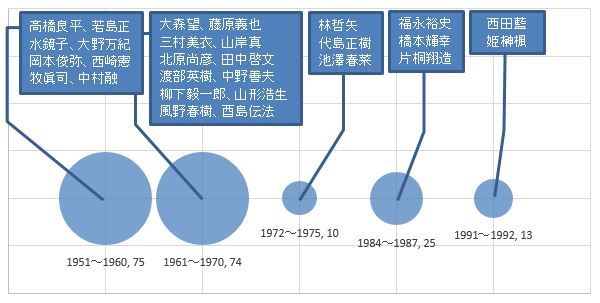

発売忽ち重版という、この種の本にしてはありえない展開。理由はさまざまだろうが、かつて読者を惑わせたキーワード“サンリオSF文庫”が、当時の読者層に、一定以上のインパクトを与えていた可能性がある。マニアは最初に買ってしまうだろうから、重版分がどれだけ売れるかで、本当の一般性(認知度)も明らかになる。評者は8月にハヤカワ文庫との比較データ分析を行った(下記リンク先を参照)。今回は出版を記念して、レビュアーを世代別に分け、分担状況をグラフ化する。ここで、「1951〜1960,75」とあるのは、1951年から1960年生まれの執筆者が書いたレビュー数の合計が75冊分、という意味になる。(注:2014.9.21

一部データ訂正)

自由国民社版総解説(何種類も出ていたものの、既に絶版)に倣って、本書は目次にレビュアーの名前が一切書かれていない。読者から見れば、サンリオの書名だけで十分なのかもしれないが、ここではもう少し詳しく見てみよう。まず、執筆の中心は、作品数で75%を占める1951年から70年の世代である。これは単純に編者に近い世代というより、当時10代から20代の若い年齢で、リアルタイムに読者/著者としてサンリオ文庫に関わった世代となる。若年者ほど、強い印象を受けたと考えられる。

山形浩生は中学生のころバロウズ『ノヴァ急報』を読んで、「なんだかニューウェーブのSFっつーのはすげーもんらしいぞ、と思った」とある。この後、バロウズなどの翻訳を手がけるようになる。同じように、田中啓文はディックの『死の迷宮』の不快な悪夢や、シルヴァーバーグ『大地への下降』で描かれたグロテスクなものに潜む崇高さが、後の作風に影響したと書く。酉島伝法はジュリ『不安定な時間』や、バンドデシネにつながるクリスタン『着飾った捕食家たち』といったフランスSFを強く推す。非常に特異な、自身の幻想性のルーツになるのだろう。若い1991年生まれの西田藍も小学校で『ヴァリス』を読み、深く感化されたと記している。若さに起因する感性にこそ、サンリオSF文庫の痕跡が際立つのだ。読み捨てられる叢書が多い中で、30年間も記憶に留まれる理由の一つといえる。

|

|

2014/9/21

|

森岡浩之『突変』(徳間書店)

カバーフォト:Daniel Colvin/Moment/Getty Images、カバーデザイン:岩郷重力+WONDER WORKZ。

|

|

森岡浩之の1000枚に及ぶ文庫書き下ろし長編。既存のシリーズとは異なる、新しい設定で書かれたものだ。

関東にある地方都市、住宅街の一画が突然異世界に変異=転移する。この現象は「突変」と称され、世界で頻発するようになっていた。単に消え去るのではなく、異なる生物相を持つ別の地球と丸ごと入れ替わるのだ。海の一画、大陸の広い地域、日本では島や大阪を中心とした関西地区が異世界に変転し消え去っていた。異世界は地理的には地球によく似ているが、脊椎動物は存在せず、異様な進化を遂げた脊索(せきさく)動物が繁栄しているのだった。

ちなみに脊索動物というのは、我々の世界ではナメクジウオとかホヤを指す。異世界では、これらが多様に放散し、脊椎動物並みに進化しているのだ。稀とはいえ、突変は地震並みの頻度で起こるようになっている。日本でも、物資の備蓄や地域ごとの防除団、予備役の環境警備官制度で、異生物の襲来に対処する体制を作っていた。しかし、住宅街ではコミュニティーがあまりに小さすぎ、老齢の自治会長と居合わせた予備役、銃マニアの防除団長など烏合の衆と、陰謀説を吹聴する市議などで混乱を深める。この辺りは、キングの中編「霧」(1980)とよく似ている。狭い地域、領域外から現れる異形の生き物や、スーパーマーケットに集った住民同士の対立など共通点が多い。ただし、本書の場合、半ばを過ぎた辺りから展開は一変する。異世界では先に転移した関西地区に自治政府が作られ、会社組織で無人地帯の開発が進められているのだ。政府より権限を持つ会社間では、主導権争いが生じていた。住民たちもパワーゲームに巻き込まれていく。物語は終わらず、乞う続編。

|

|

2014/9/28

|

キム・スタンリー・ロビンスンの長編翻訳としては、2003年の講談社文庫で出た『南極大陸』以来11年ぶりになる。そもそも代表作となる、テラフォーミング化された未来の火星を描く三部作自体、途中までしか翻訳されていない。そういう逆境下ながら、本書は何れのシリーズにも属さない最新長編となる。

300年後の未来、人類は太陽系全土に遍く広がり、さまざまな居住地を作り上げている。テラフォーミング化が進む火星と金星、外惑星群、大小の小惑星群はそれぞれが内部空間をテラリウムと呼ぶ地球環境に改造し、失われた生物の楽園としている。一方の地球は未だに旧来の秩序の影響下にあり、資源や食糧を地球外からの輸入に頼っている。そんな世界で、土星系の衛星群と水星をキーに、新たな経済同盟が形成されようとしていた。だが、そのリーダーが急死し、跡を継ぐ孫娘の移動都市に何ものかのテロが実行される。

外惑星と地球との経済/軍事的対立、パワーゲームとなると、ある意味ありふれたテーマに思える。しかし、ロビンスンの描く経済は資本と労働とが一致するモンドラゴン的な価値観に、環境の共同化という概念を加えたという点が目新しい。普通なら何らかの商品の製造をするだろう小惑星群は、地球で絶滅した生物を再生させ、テラフォーミング技術による疑似地球環境で繁殖させている。環境創造が即ち投資なのである。そこに、量子コンピュータ技術で作られたキューブ(量子AI)が絡んでくる。もともと量子コンピュータは、原理的に直接のネット連携ができないはずなのだ。その正体は……と、盛りだくさんで、緻密な設定と手堅い展開を売りにするロビンスンとは思えない派手さが際立つ。なんだか、ヴァーナー・ヴィンジの八方破れの長編を読んでいるようだ。

|

|