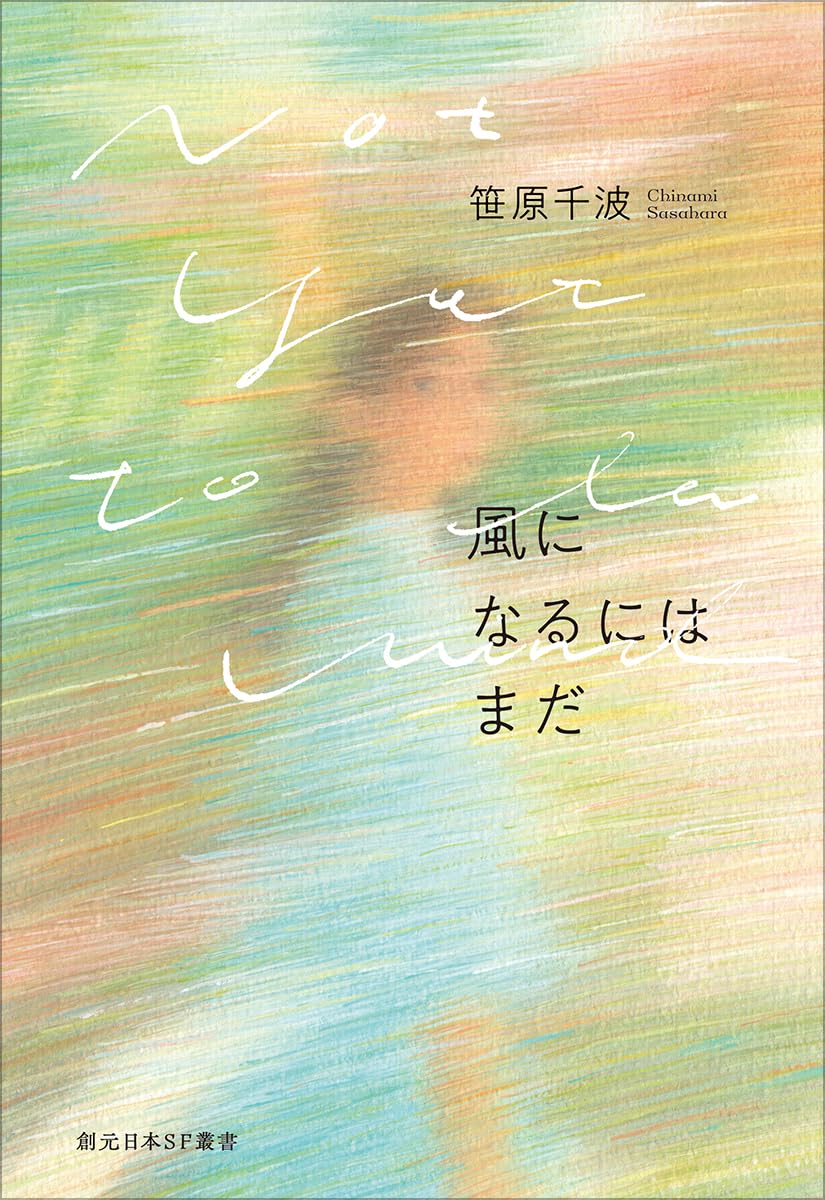

装画:竹浪音羽

装幀:小柳萌加(next door design)

2022年の第13回創元SF短編賞受賞作「風になるにはまだ」を含む、著者初の短編集。6編の収録作品のうち半分は書下ろしで、その設定や登場人物を共有する連作短編集でもある。著者は高校時代に読んだ印象に残るSFとして『ハーモニー』を挙げ、『わたしたちが光の速さで進めないなら』に共感すると話す(ネット配信番組の「読んで美木彦」)。

風になるにはまだ(2022)先方の希望する体型とあたしはぴったりだった。情報人格になった依頼主に体を貸し、現実世界のパーティに参加するというバイトなのだ。

手のなかに花なんて(2023)好きだった祖母が情報人格になり、孫の主人公はアバターを使って訪問する。それは祖母の認知症のリハビリのためでもあったのだが。

限りある夜だとしても(2025)カメラマンの主人公が高校時代からの友人と久しぶりに食事をする。不器用な自分に比べれば完璧すぎる友人だった。

その自由な瞳で(書下し)瞳でしか意志を伝えられない彼は、仮想世界では自由に動ける。私は高校を出たあと引きこもり、家から出られなくなった。

本当は空に住むことさえ(書下し)仮想世界に住む著名な建築家と手伝いをする設計士に、土地を管理する役所から思いがけない提案がなされる。

君の名残の訪れを(書下し)仮想世界ができる黎明期、同居していた友と移住した主人公だったが、その友は散逸で亡くなってしまう。

ある作品での主人公が次のお話にカメオ出演したり、あるいは脇役が主役になって出てきたりといった形での連作になっている。舞台は情報人格が住む仮想世界と、VRやディスプレイで結ばれた現実世界で、この設定は共通する。

LLMが話題になるほんの少し前、全脳エミュレーションとかマインド・アップローディングの議論がいろいろ行われたことがある。人の脳さえ完全にデジタル化されれば、ネットのインフラ(あるいはロボットの肉体)がある限り永遠に生きられるのではないか、という考え方である。本書では、それが実現した(といっても大きな社会的変化のない)未来が描かれる。

重い病や高齢だけでなく、さまざまな動機で人々は仮想世界への移住を決意する。しかし、万能に見えた世界にも限界がある。永遠のはずの情報人格に「散逸」という死が訪れるのだ。そのため、仮想世界はあまり現実世界と違いすぎないように作られている。味覚や触覚さえ再現される。

人の機微を表現するのに最適な設定と文章だろう。中高年と若者、祖母と孫、男と男、体の病と心の病、師(女)弟(男)関係、女と女と、いかにも現代的な関係性が描かれている。標題の「風になるにはまだ」とは、まだ風になる(=散逸)を受け入れずに生きてみる、という意味になる。ただ、ここまで現実と相似形の仮想世界となると、SFである意義が薄れてしまう。そこがちょっと気になった。

- 『遊戯と臨界 赤野工作ゲームSF傑作選』評者のレビュー