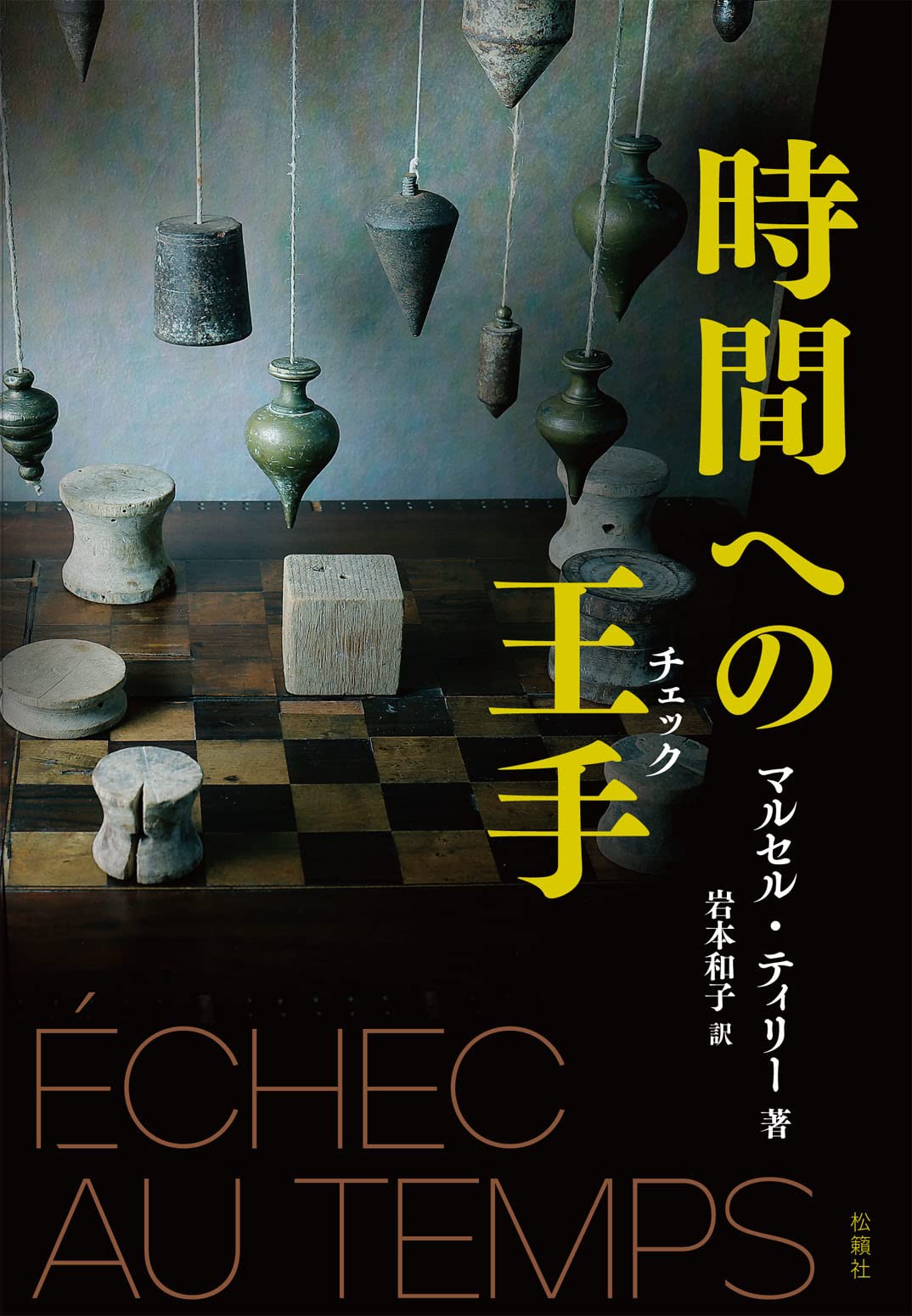

装丁:安藤紫野(こゆるぎデザイン)

マルセル・ティリーは、19世紀生まれのベルギー作家。著名なフランス語作家(同国ではオランダ語、ドイツ語の話者もいる)で、詩人、政治家でもあった。本書は大戦前の1938年に脱稿(出版は戦後の1945年)された、ワーテルローの戦いを舞台とする時間SFでもある(帯にタイムトラベルとあるものの、人が搭乗可能なタイムマシンは出てこない)。

主人公は鉄鉱などを扱う商社のオーナー経営者だった。しかし父親の跡を継いだものの、経営はうまくいかず会社は徐々に傾いている。ある日主人公は海辺のリゾートに逃避、そこで過去の友人と再会し、風変わりな英国人物理学者を紹介される。画期的な「過去を観る装置」を開発しているが、資金不足に陥っているのだという。

装置で過去を観るには、調整のための膨大な計算が必要になる。しかし、英国人はなぜかワーテルローだけに固執している。曾祖父の行動が原因で大英帝国はナポレオンに敗北、歴史改変ができれば家系の汚名返上になるだろう、と語るのだ。しかし、観るだけの装置では過去に干渉できない。一方、仕事をおざなりにし、資金援助を続ける主人公も追い詰められていく。

日本ではワーテルローについて、名前はともかく戦いの推移までは知られていない。地図があると分かりやすいが、本書の中にはないので以下を参照に引用する。

とはいえ、本書は「もし関ヶ原の戦いで西軍が勝ったら」などの改変歴史ものではないのだ。また、登場するのはある種のタイムカメラ(同様の作品にシャーレッド「努力」がある)で、ウェルズの「タイム・マシン」(1895)やアインシュタインの一般相対性理論(1916)を説明に取り込む(科学的な正確さはともかく)など、SF小説のスタイルに準拠しているものの、やはりテーマはアイデアの斬新さにはないのである。

未来の破綻=破産が目に見えている主人公(フランス語話者のベルギー人)と、過去の汚名に偏執する英国人とを対照的に配し、お互いの複雑な葛藤を描き出した点に著者の書きたかったポイントはある。その点は、彼らの試みが終わったあと、明らかになるアイロニーに満ちた結末を見てもわかるだろう。