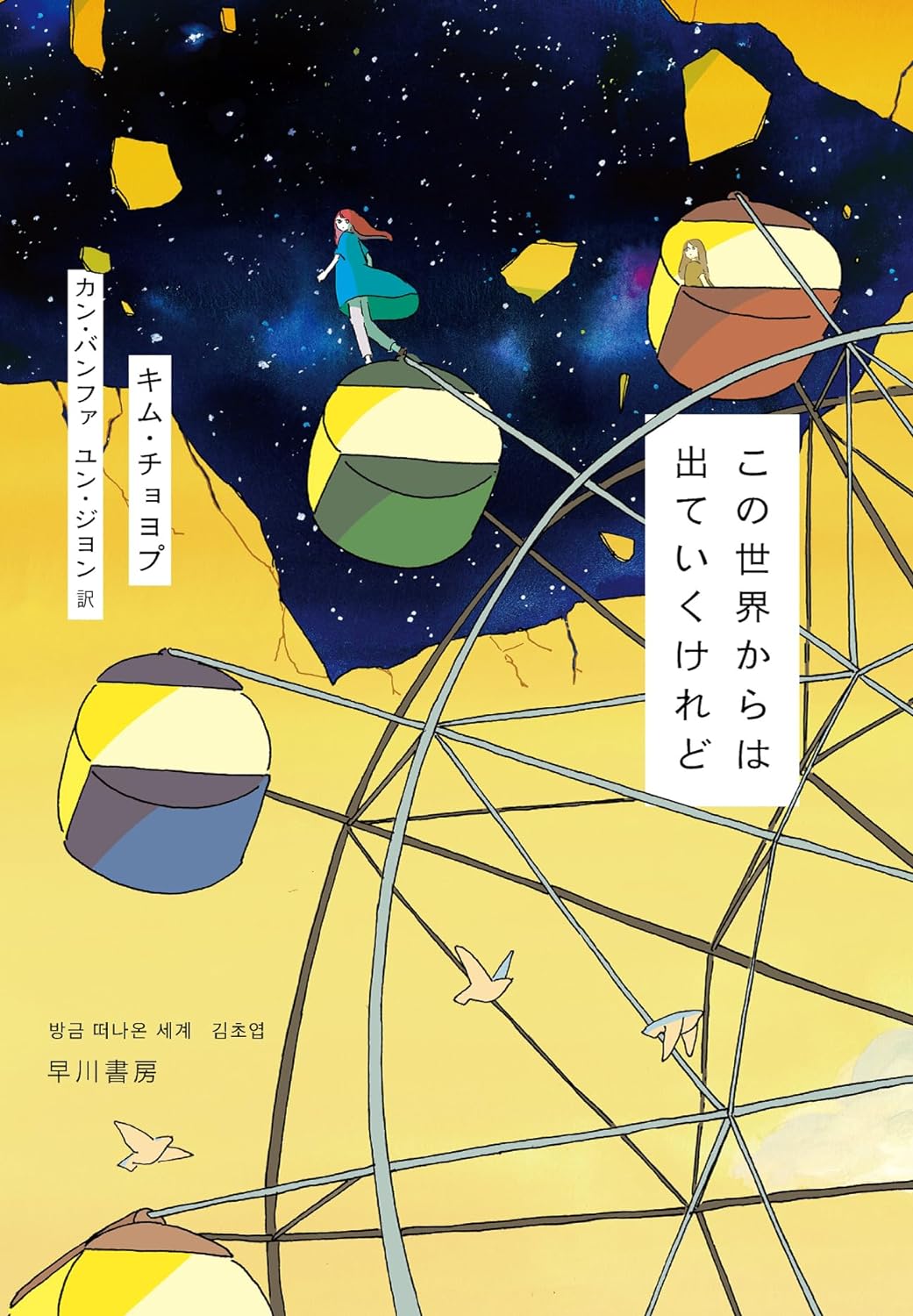

装画:カシワイ

装幀:早川書房デザイン室

キム・チョヨプ3作目の翻訳書(連名では他にノンフィクション『サイボーグになる』や、アンソロジイ『最後のライオニ』などもある)。今年の初めに翻訳されたのが長編『地球の果ての温室で』だったので、短編集としては2冊目になる。

最後のライオニ(2020)⇒こちらを参照

マリのダンス(2019)視覚的な刺激が断片化し像を結ばない異常を持つモーグ、その一人である少女がダンスを習いたいという。機材を使えば「見る」ことができるのだ。

ローラ(2019)自分の体に余分なものがあると感じたり、あるいは何かが足りないと感じる身体不一致を訴える人々が現れる。ローラは後者だった。

ブレスシャドー(2019)プレスシャドーでは呼気に含まれる匂いの粒子で会話をする。しかし、蘇生したプロトタイプの人類には相容れない方法だった。

古の協約(2020)遠い昔に植民された惑星ベラータに、遠く地球からの探査船が到着する。だが、親しくなった乗組員は、古くから続く風習に干渉しようとする。

認知空間(2019)共同体には認知空間と呼ばれる巨大な記憶施設がある。人々は自身の知覚と一体のものと見做している。ただ、身体的な制限から利用できない者もいた。

キャビン方程式(2020)天才物理学者だった姉から、妹宛に奇妙な依頼が届く。おかしな噂がささやかれるデパート屋上の観覧車に乗れというのだ。

SF専門誌今日のSFに載った「認知空間」以外はすべて文芸誌/一般向け掲載作だが、何れもSF小説になっている。視覚が別のものに変わり、体に不一致を感じ、匂いが言葉になる。さらに踏み込んで環境と寿命や、認知の拡張の意味、時間感覚の伸張までが語られる。ふつうの人(多数派)と感覚が異なる少数派または個人との、相互理解(その可能性)を描いた作品が多い。当然のことながら、これらは現代の身体的な障害や性自認に伴う差別にも関係するだろう。

ただ、本書で描かれるのは単純な弱者と強者の関係ではない。場合によっては覚醒者と無自覚な守旧派のように逆転するし、治療や説得ができないことから思わぬ結果につながる。そういう意味で、現代の社会テーマが背景に透ける第1短編集よりも、さらに普遍化され重みを増した作品集といえる。

- 『地球の果ての温室で』評者のレビュー