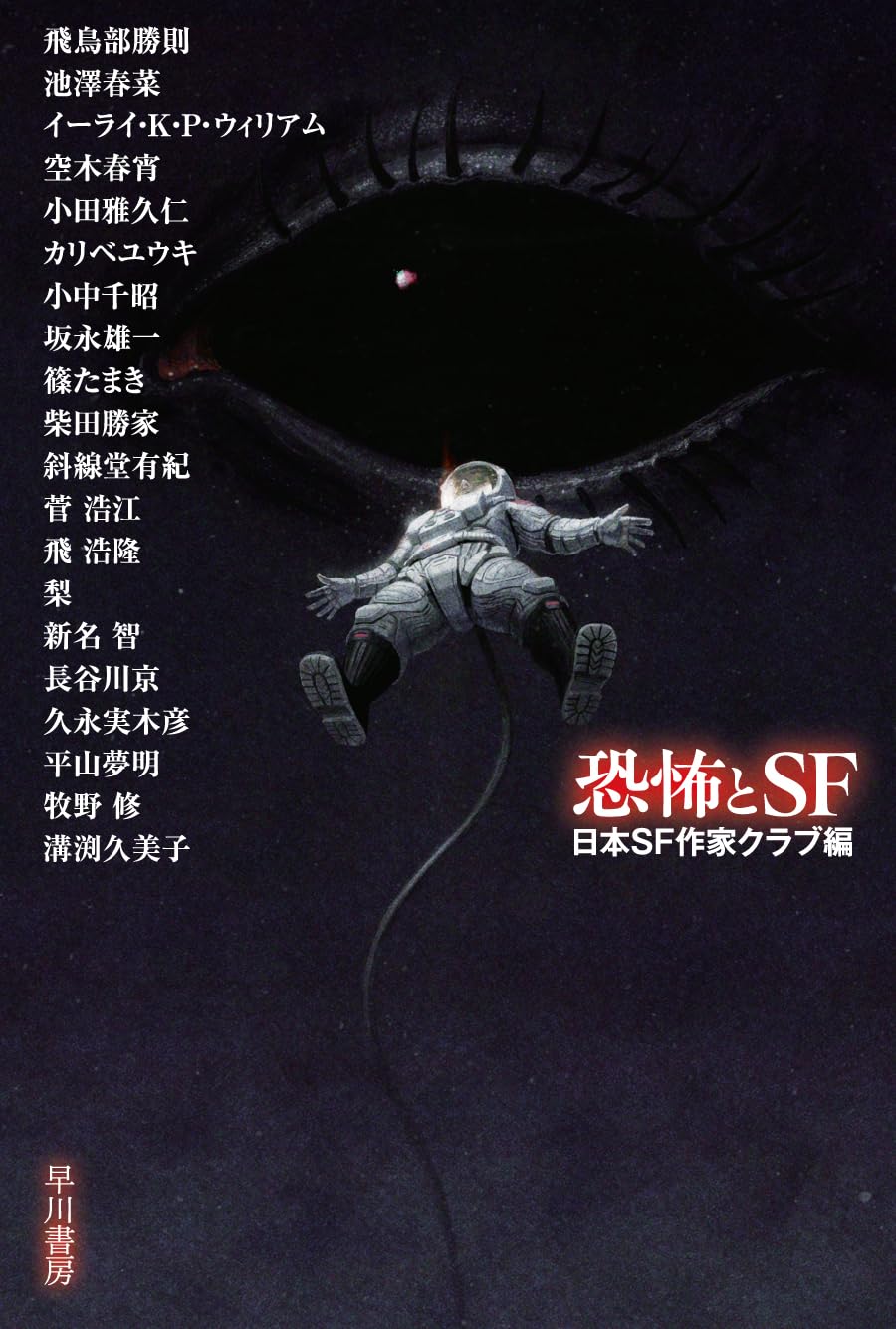

カバーデザイン:岩郷重力+Y.S

日本SF作家クラブ編のオリジナル・アンソロジー第6弾。このアンソロジーの特徴として、テーマが「時代を象徴する単語+SF」と、とてもシンプルで分かりやすい点があげられる。その分、著者の解釈も幅広く多彩になり、反面(読者にとって)とりとめがなくなる。サブテーマ的なキャプション(幽霊のゆくえ/身体のゆらぎ/侵食する獣/進化する人怖/物語の魔/異貌の歴史/地獄にて/彼岸の果て)で分類されているのは、小さなまとまりを作って内容にヒントを与える意図があるのだろう。

幽霊のゆくえ

梨「#」幽霊を自動観測する機械がアーカイブした映像の数々。柴田勝家「タタリ・エクスペリメント」不審死が起こる土地で発見された磁性細菌は、タタリ細菌と呼ばれるようになる。カリベユウキ「始まりと終わりのない生き物」ダークウェブの奥底、そこに行ったまま帰ってこない女は幽霊となったらしい。

身体のゆらぎ

池澤春菜「幻孔」自らを深層量子ダイブの実験台とした科学者に体の異変が生じる。菅 浩江「あなたも痛みを」痛みを体感する機械が作られ担当者は嗜虐的な実験を続ける。

侵食する獣

坂永雄一「ロトカ=ヴォルテラの獣」中学校の夏休みに計画された「プロジェクト」は、狩るものと狩られるものの関係へと変貌していく。小田雅久仁「戦場番号七九六三」夫婦間の約束を果たそうと都心に出た主人公は街を飲み込む大変容に巻き込まれる。飛鳥部勝則「我ら羆の群れ」姉を「羆」に殺された男は猟師と共に獣を狩ろうとするが。

進化する人怖

イーライ・K・P・ウィリアム「フォトボマー」DMで知り合った男は信頼できそうに見えたが、ある趣味が気になった。平山夢明「幸せのはきだめ」その連続殺人犯は、同一人物と思えるのに監視カメラの映像がそれぞれ違って見えた。

物語の魔

小中千昭「現代の遭遇者 The Modern Encounter」動画投稿サイトの配信者は、ファンと称する男からUAPとの〈遭遇〉ネタを聞かされる。空木春宵「牛の首.vue」JavaScriptのフレームワークで書かれた怪談「牛の首」とLLMとの関係。牧野 修「初恋」大学で出会った気の合う彼女への告白は、予想外の答えを産み出した。

異貌の歴史

溝渕久美子「ヘルン先生の粉」日本統治下の台湾では、製糖産業を発展させるための労働力が不足した。それには粉が有効だった。篠たまき「漏斗花」高天原の足踏み場と呼ばれる土地の出身者は、漏斗花を通じて故郷に帰還することができた。

地獄にて

久永実木彦「愛に落ちる」学生時代に意気投合して共同研究者になった二人だが、実際は片方の天才的な能力に依存する関係だった。しかし重大な事故により二人は「落ちる」。長谷川京「まなざし地獄のフォトグラム」異界が現れる。そこには地獄が見え、まだ生きている者の罪が映し出される。

彼岸の果て

斜線堂有紀「『無』公表会議」死のあとには「無」しかない。それを公表するか否かの議論が続く。飛 浩隆「開廟」〈破次元境界〉を越えて移住知性体が越境してくる。正体はまったく不明だったが、その言語により人類は大きな恩恵を受けていた。新名 智「システム・プロンプト」カーティスと親しく会話するミーコ+人工知能Curtisに対するプロンプトの関係。

SFプロパーによるホラー、ホラー作家によるSFという、方向性の異なる2種類(厳密な区分けではない)の作品が読める。たとえば、「まなざし地獄のフォトグラム」での異界と「開廟」の境界、どちらも正体不明ながら、その根拠を宗教的な因果とするか物理的な不可知とするかの違いがある。他では「幻孔」「あなたも痛みを」が生理的な恐怖もの、「ロトカ=ヴォルテラの獣」「ヘルン先生の粉」は新たなゾンビものだ。IT業界の著者が多いのか、本文中にコードが書かれたものもある。

「システム・プロンプト」では、共感とか感情とかの議論も含めて、今時点でのAIがストレートに描かれている。問いかける先(プロンプトの相手)は誰なのか、相手も/自分もAIではないとどうやって証明できるのか。きわめて現代的な恐怖(『AIとSF』でもいいけど)なので、順番として結末に置くにふさわしい作品だろう。

- 『AIとSF2』評者のレビュー