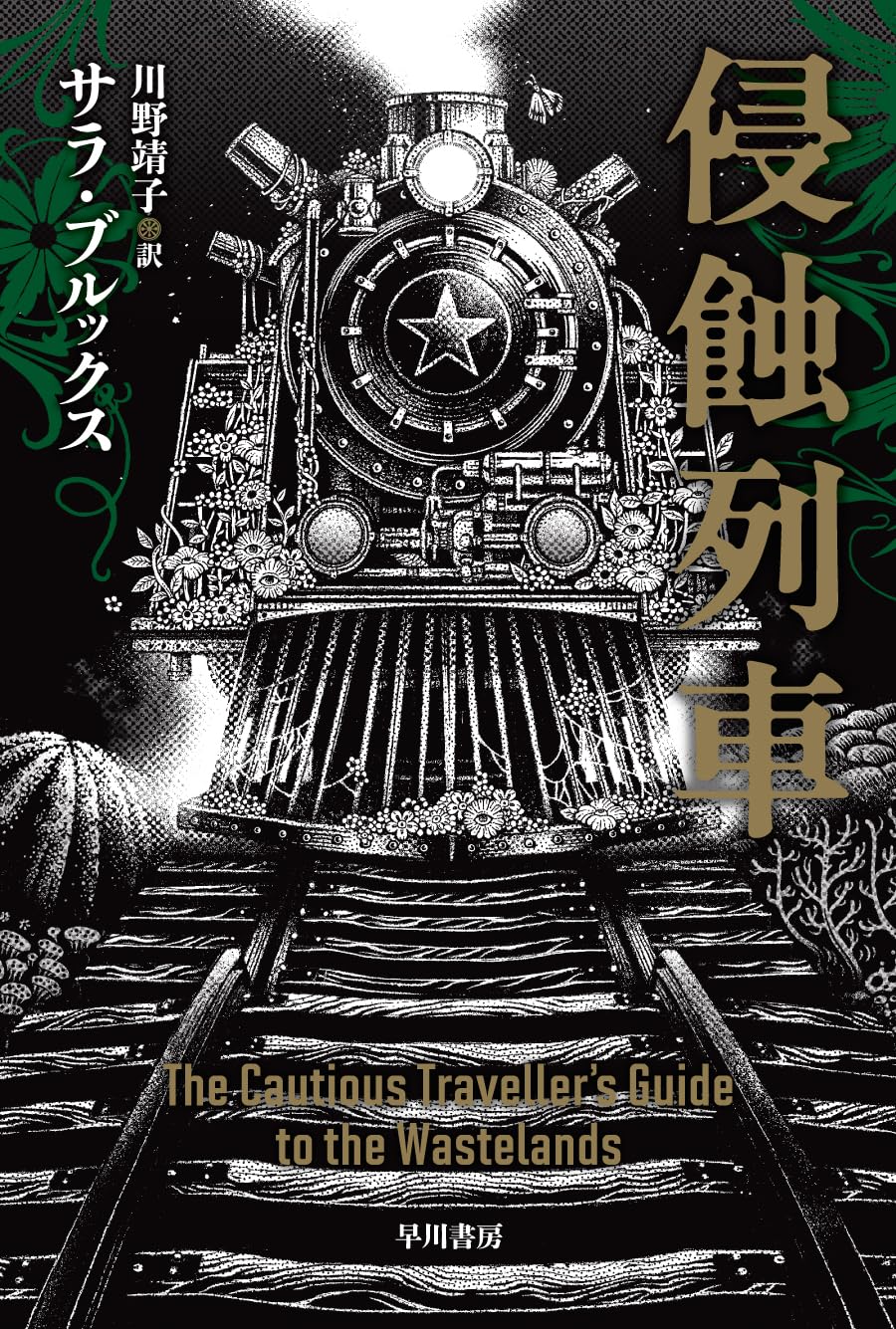

カラーイラスト:富田童子

カバーデザイン:大野リサ

著者は英国ランカシャー生まれの作家、クラリオン・ワークショップに参加したことがあり、蒲松齢『聊斎志異』の研究で博士号を取ったという東アジア文化の研究者でもある。この物語は、シベリア鉄道(本線のウラジオストクからではなく、北京→モスクワのルート)でのリアルな旅体験と、専門の中国古典怪奇/怪異譚が混じり合って生まれたようだ。

1899年、20両編成からなる長距離列車が北京を出発する。目指すはモスクワだが、旅程の大半は〈壁〉で隔てられた向こう側、シベリア大平原の〈荒れ地〉を走ることになる。外部からの侵入を防ぐ密閉構造の列車とはいえ、命の危険と隣り合わせだ。事実、前回の旅では気密が破れ、人命を失う事故が起きていた。しかし、欧州中国間の最短ルートという権益を鉄道会社が手放すはずがない。運行は再開された。

未知の生命の侵入を防ぐために中華帝国とロシア帝国が共同で〈壁〉築く。史実の万里の長城はもちろん、映画の「グレートウォール」や「ゲーム・オブ・スローンズ」に出てくる北の壁を思わせるが、シベリアを囲むのだからこちらの方がスケール感はあるだろう。もっとも、本書は土木SFではないので、壁の構造とか鉄路敷設などの詳細描写は省かれている。

その代わり、密室となる列車内にはクセのある人物が配されている。列車内で生まれ育ち乗務員をしている中国人少女、事故の真相を知ろうとする職人の娘、口うるさい伯爵夫人、荒れ地の生物に興味がある博物学者、教条主義的な言動の聖職者、行動が怪しい若い機関士、地図制作の日本人青年、乗務員を監視する鉄道会社の陰気な顧問(二人一組)、初代から乗車し責任者となった女性列車長、それぞれが別々の事情を抱えて動くのだ。

ただ、本書はクリスティ風の鉄道ミステリというより、ジェフ・ヴァンダミアの《サザーンリーチ》など(下記リンク参照)得体の知れない世界を描く〈ゾーン〉ものに近い。さまざまな人々の思惑(その解決)を絡め〈荒れ地〉の意味を探っていくお話となっている。

- 『映画の原作を読んでみる、その3』評者のコラム