第170回芥川賞受賞作。川上弘美が選考委員になって早や17年、円城塔が受賞して12年が過ぎ、高山羽根子からも3年半が過ぎているのだからSF的作品という意味では珍しくはない。むしろ並行世界の日本を舞台とし、生成AIを小道具に使った今風さが注目を集めた作品である。新潮2023年12月号に掲載された400枚を切る短い長編。

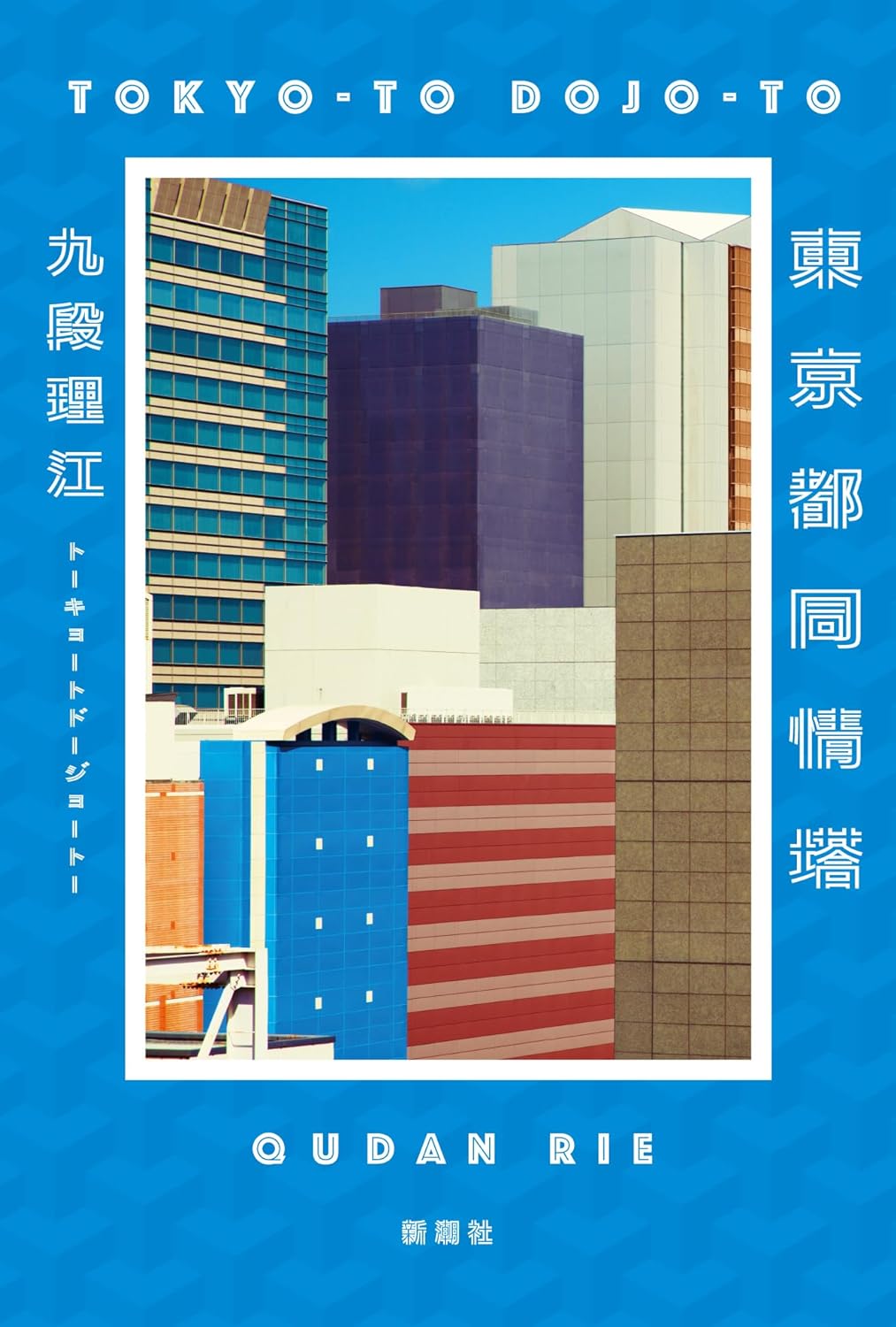

その高層ビルは正式にはシンパシータワートーキョーと呼ばれる。しかし建築家の主人公は、言葉の意味を希釈するカタカナの羅列が気に入らない。やがて「東京都同情塔」と称するようになる。新宿御苑に建つタワーは、従来「犯罪者」と呼ばれ差別を受けてきた属性の人:ホモ・ミゼラビリスを収容する施設なのだった。

この世界の東京には、ザハ・ハディドが設計した優美で巨大な国立競技場がある。オリンピックは予定通り実施され、結果として疫病の蔓延を招いたらしい(具体的には書かれていない)。建築家はコンペで、ザハ・ハディドの競技場のある風景と一体化する案を出し採択される。東京のど真ん中に刑務所を立てることには、傲然と反対運動が巻き起こる。それでも、犯罪者への同情を説く幸福学者の主張が容れられる。何しろこれにより、日本は世界の倫理基準を超えるのだ。

中年に差し掛かった有能な女性建築家は、たまたま入った高級ブランドショップで15歳年下の美青年スタッフに声をかける。二人は付き合い始めるのだが、青年は他人を傷つけることに異様に気を遣う。いまどきの若者はみんなそうなのか、それとも彼だけなのか。かみ合うようでかみ合わない二人を巡ってお話は進む。

本文中にはAIとの会話が頻繁に出てくる。とはいえ、そこでChatGPTが使われたとしても、小説をAIに書かせたとまではいえないだろう(NHKとのインタビューによると、応答の1行目だけを生かしたらしい)。想像ではなく本物のAIを使うことで、丁寧ながら事実を淡々と語るAIの無感情さ、冷徹さが際立つ。AIは独特の自己検閲機能を持っている。これは、感情を表に出さず、誰も傷つけないというこの社会(われわれの社会でもある)の風潮を反映する。

本書には、情報過多が読者を選ぶのではないかとの指摘がある。しかし、特異なシチュエーションは、過剰なほどの説明がないとむしろ一般読者に受け入れられない。これはSFで設定・状況を説明する際によく使われる手法なのだ。リアルさを担保する上で意味がある。「とてもエンターテインメント性が高い」という印象もそこからくるのだろう。対する純文系作品では、説明が少なく謎めいているほど評価が高まる傾向がある(たとえば、結末を明瞭に語らず断ち切る、とか)。

本音をカタカナで覆い隠してしまう社会、心の中に検閲者を抱えた人々、きっと同情も本性ではない。物語は近い将来の波乱を匂わせて終わる。

- 『タワー』評者のレビュー