カバーデザイン:山田英春

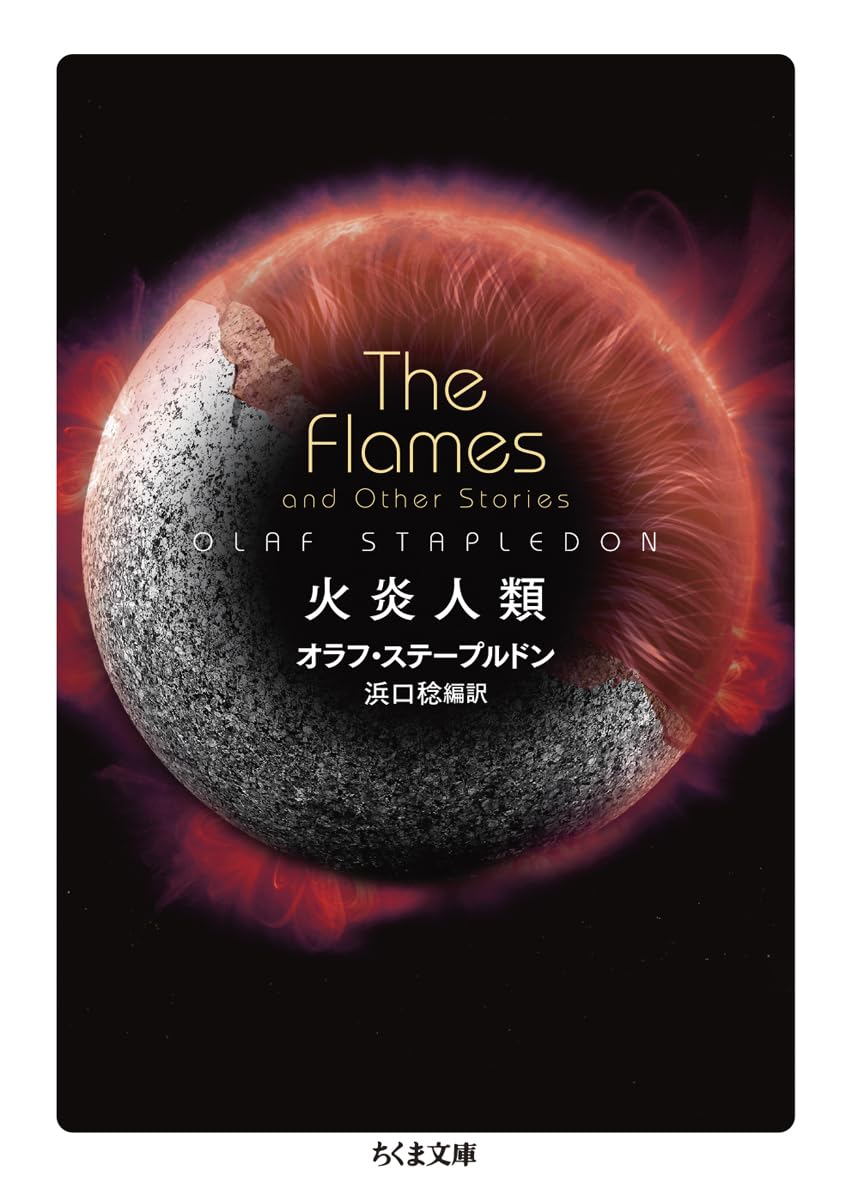

本書は1947年に書かれた表題の中編に、未訳(未発表作を含む)短編9編、ラジオドラマ脚本や講演録(A・C・クラークが招請した英国惑星協会での講演)を併せた編者によるオリジナル作品集である。詳細な解説も付いているので、現代のエンタメ小説とは構造からしてまったく異なる、ステープルドンの思索小説を改めて堪能できるだろう。

火炎人類――ある幻想(1947)友人から手紙が届く。山中を歩いているとき拾った石を、予感に駆られて暖炉に焼べたとき〈ほのお〉が呼びかけてきたという。それは太陽を起源に持つ超絶した種族であり、自身の由来と宇宙的な神霊について語りはじめる。

種と花(1916)男たちが兵士になり、さまざまに死んでいくありさま。救急哨所への道(1916)戦場の後方で救急車を駆る男の思い。現代の魔術師(1946)男は女の気を惹こうと、身につけた念動力をもてあそぶ。手に負えない腕(1947)爵位を持つ有力者の右腕が、なぜか意志に反して暴れ始める。樹になった男(未発表)ブナの木の根元に横たわった男は、肉体を離れ木と一体化していく。音の世界(1936)音の中に存在する生命に気がついたわたしは、その生態に驚異を覚える。東は西(1934)逆転した東洋と西洋の世界。東洋文化の影響下にある英国では、アジア人排斥感情が高まりつつあった。新世界の老人(1943)政治体制の大変革から時間が流れ、革命世代の老人は現代の風潮に反発を感じるようになる。山頂と町(1945頃)不案内の道をさまよい、たどり着いた町ではその繁栄ぶりを見て思案しながらも、わたしは町を離れまた歩き出す。

はるかな未来からの声(未放送の脚本)ラジオドラマの放送中に、20億年の未来から最後の人類がメッセージを送ってくる。惑星間人類?(1948)地球を離れた人類が落ち着く先はどこなのか、神霊的経験とは何か、自身の創作での留意点を交えながら語る。

1916年に書かれた2作は、自身が経験した第1次大戦の前線を描いた掌編である。「現代の魔術師」は超能力を扱ったもので短編映画にもなった。潜在意識の暴走、植物的な共生、潜在意識、音波生命、並行世界、アンチユートピア、人類史的な寓話、これらをアイデア小説と見做せば(いわゆる「夢落ち」の類が多く)古臭さを感じるかもしれない。

しかし、ステープルドンはアイデアをオチに使うのではなく、ものごとの本質/哲学的な意味を問うためのツールとして扱う。例えば「火炎人類」に登場する神霊(spirit)は、キリスト教的な聖霊(holy spirit)とも取れそうな言葉だが、これはクラークが『幼年期の終わり』で描くオーバーマインド(あるいはさらに上位)に相当する概念で、スピリチュアルな超常現象ではない。実際、『幼年期の終わり』はステープルドンの直系ともいえる作品だ。そこが並の小説との違いになる。