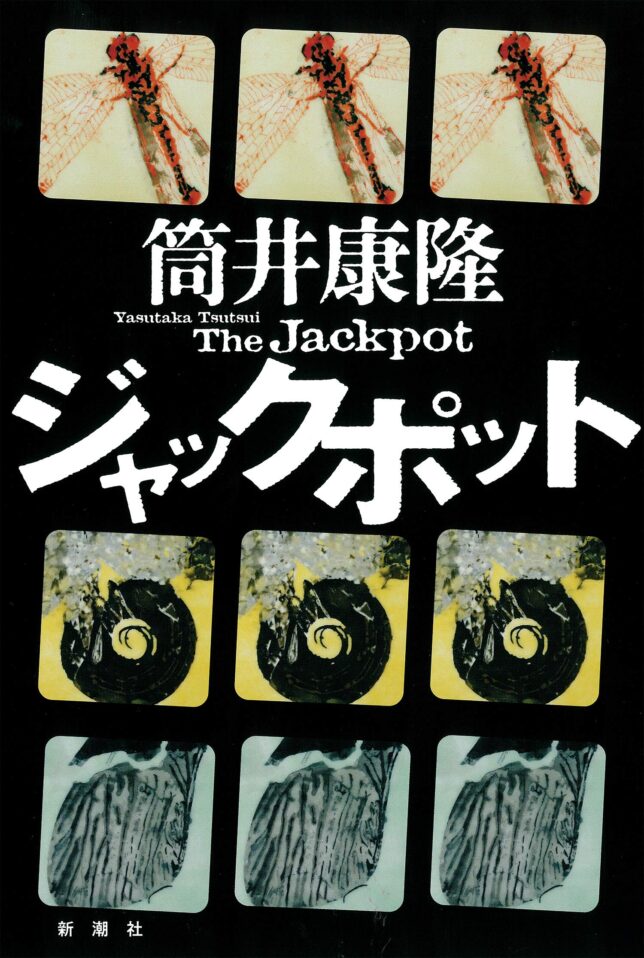

装幀:新潮社装幀室

2017年から2021年かけて主に文學界、新潮などで発表した14作品を収めた最新短編集。

漸然山脈(2017)ジャズ「ラ・シュビドゥンドゥン」の曲に乗って、言葉が意味不明、文脈不明のままひたすら書き貫かれる。

コロキタイマイ(2017)35分間の漫才のやりとりの体裁で、「フランス文学/批評が内部から溢れかえる」(掲載誌編集長)作品。言葉の連想が、文脈不明でひたすら書き貫かれる。

白笑疑(2018)人類終末の予感、豪雨や気温上昇に伴う気候変動、迫り来る核戦争、押し寄せる難民。

ダークナイト・ミッドナイト(2018)DJとなった著者(闇の騎士)が、合間にジャズを流しながら、哲学者ハイデカーの思想を交え、死についてえんえんと語り続ける。

蒙霧升降(2018)戦争が終わり、民主主義がホームルームとなって突然現われた。何も知らない者でも、自由に意見をいえるようになったのだが、その行方にはどこか違和感がある。社会やマスコミや大衆の下に蒙昧の霧が降りていく。

ニューシネマ「バブルの塔」(2019)美人のロシア人詐欺師、泥棒とロシア中央銀行から大金をだまし取った私は、仲間に裏切られその金を奪われる。その後も詐欺と殺し合いの応酬のあげく、物語は究極の詐欺的文学を目指す。

レダ(2019)同族企業の老いた会長が若い秘書と歩いている。会社を継ぐはずの息子たちは愚かだった。秘書は新たな息子となる卵を産む。物語にはチェーホフやヘミングウェイや横山隆一らが混ざり込み混沌となる。

南蛮狭隘族(2019)太平洋戦争で米軍や日本軍が引き起こした野蛮な行為、残虐さを精神の隘路として描き出す。

縁側の人(2020)縁側に座るいくらか惚けてきた老人が、しゃべる相手が孫なのか誰かも分ないまま詩について語り続ける。

一九五五年二十歳(2020)著者が同志社大学に在学していた二十歳のころ、演劇に入れ込み、映画を見て俳優に憧れる日々。

花魁櫛(2020)母親が亡くなり、家財整理で唯一残した仏壇から鼈甲の櫛が見つかる。それには思わぬ骨董的な価値があるようだった。

ジャックポット(2020)ハインラインの「大当たりの年」を念頭に、新型コロナ禍の世界で起こるフィクションやノンフィクションを、経時的に描き出したコラージュ作品。

ダンシングオールナイト(2020)ジャズから楽器に興味を持ち、ダンスの修行を経て、フリージャズから山下洋輔のファンとなり、やがて憧れたクラリネットを手に入れる。死ぬまでにダンスをまた踊りたい。

川のほとり(2021)夢の中に亡くなった長男が現われる。長男とは昔のように会話をするのだが、それは自分自身が話していることだと分かっている。

「漸然山脈」のテーマ曲「ラ・シュビドゥンドゥン」は著者自身が作詞作曲している。「ダンシングオールナイト」でも言及されているが、意図的にでたらめを歌うバップ唱法(ビバップ)に則っている。この曲も、意図的に意味不明となっているのだ。そして作品はというと、ほとんどすべてに著者の言うところの「破茶滅茶朦朧体」が取り入れられている。単語の意味は分かっても、一文の意味は分からない(何らかの引用だったりするが)。しかし、作品全体で読むとリズムがありまとまりを感じる。

本書の中では「花花魁」がショートショート、私情の濃い「川のほとり」がさらに短い掌編で、トラディショナルな文体で書かれている。「漸然山脈」「コロキタイマイ」は朦朧文体で書かれた短編、「レダ」「ニューシネマ「バブルの塔」」はその中間的な文体だ。一方「白笑疑」では終末、「ダークナイト・ミッドナイト」では死が、「蒙霧升降」では民主主義、「南蛮狭隘族」では戦争、「縁側の人」では詩、「ジャックポット」ではコロナ禍が、それぞれの特定のテーマとして取り入れられている。これらは著者の批評精神が発露されたものだろう。「一九五五年二十歳」と「ダンシングオールナイト」は(もともとの依頼に基づく)自伝的な要素が強い。

筒井康隆はいまでもSF作家を名乗っているが、1970年代にはもはやSF専門ではなくなっている。いまでは純文学の最前衛に位置するわけで、幅広いファンに支えられている。本書を読んでも、まだ果ては見えない。