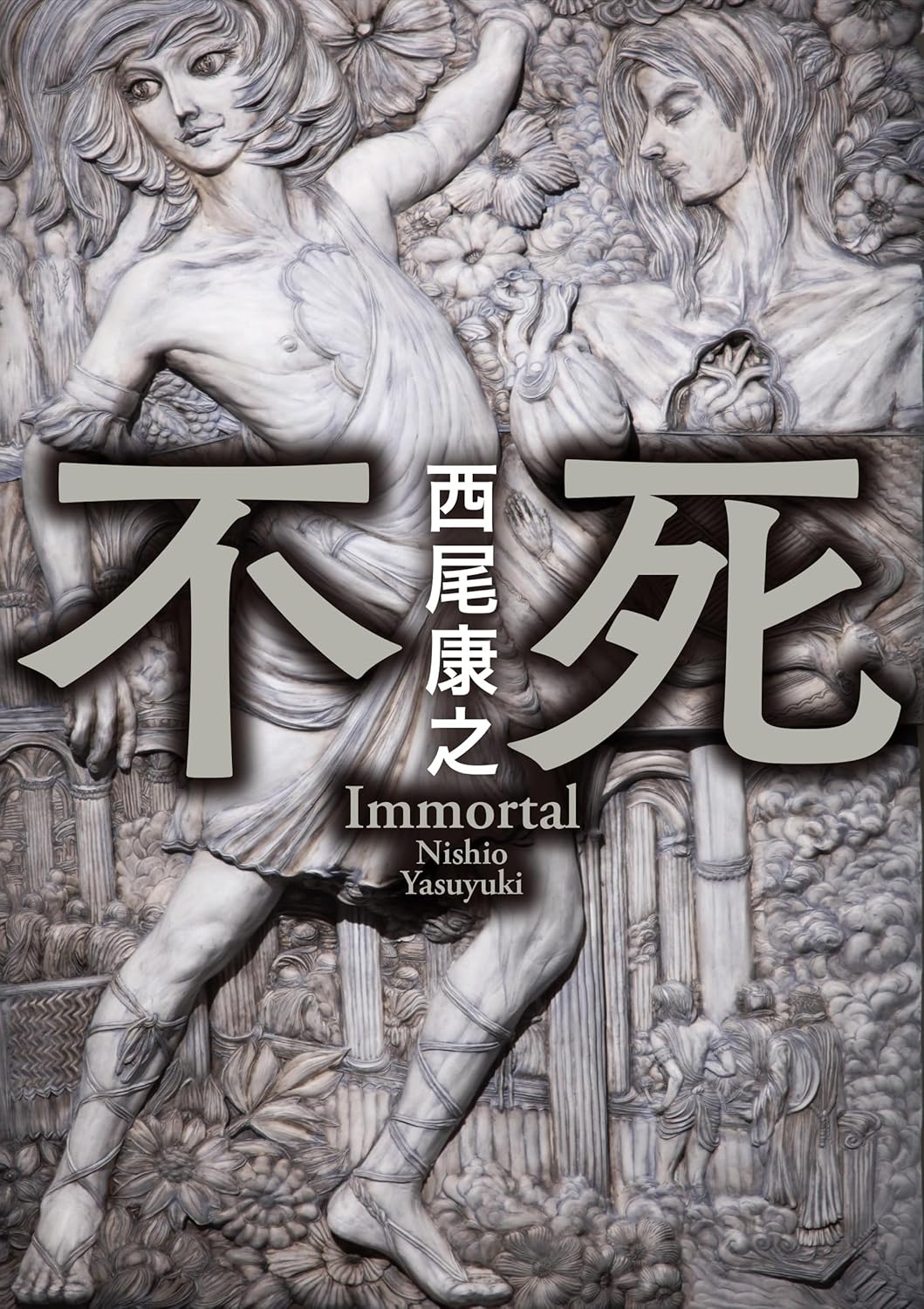

装丁:木村貴信+青木春香(オクターヴ)

精神病理学者の斎藤環が「「とんでもないものを読んでしまった」という感慨は、あの劉慈欣『三体』に優るとも劣らない」と評した長編小説。西尾康之は1967年生まれの彫刻家で、その分野では名が知られているが、10年ほど前に健康を害するほど没頭して書いた小説が本書の原型になった。肉体労働を伴う彫刻家では物理的な制約を伴う(著者は全長6メートルあまりの彫像を作る)が、小説ならばその制約から解き放たれると考えたという(本書の跋より)。

特進高校は、異能を発現した生徒を集めた施設である。教師の出自はさまざまだったが「不死」の研究者という共通点があった。その中の1人によって開発された腐敗防止体はある種のバクテリアで、その作用により人間は変異を遂げやがて死ぬことがなくなる。分子単位に分解しても蘇生するのだ(この不死のアイデアは、先週紹介した天沢時生の「墜落の儀式」とよく似ている)。

光子コンピュータHC=Human Chrysalisは、人類を凌駕する不可視の存在となる。250歳の主人公の1人は不死探求の歴史を語る。不死者で満たされた世界では人口が増えない。生活はHCが管理するため人々は芸術/工芸に従事する。やがて「死」奪還の方法論が盛んになる。形態を変えることに執着するものが現れ、自身を本や自転車の姿に変えたりする。その一方、昔ながらの高校や海底都市があり、猫型や人と変わらないアンドロイドがいる。芸術を強要する暴走自治が現れ、外骨格の衣服などが流行り、やがて反HCを掲げて軍の反乱が起こる。

物語は、KとSというアルファベットで呼ばれる2人が数百年、数千年を生きる物語である。とはいってもステープルドン的な叙事詩ではない。大原まり子『ハイブリッド・チャイルド』や川上弘美『大きな鳥にさらわれないよう』などの未来史や、異形の進化を描く筒井康隆『幻想の未来』を思わせる連作とも趣を違える。不死化した人類には(旧来の意味での)時間は流れないからだ。そのためか、攪拌されたエピソードをランダムに取り出すような、おもちゃ箱めいた構成になっている。一貫した物語を読むというより、展覧会の絵画なり彫刻を個別鑑賞するのに近い愉しみ方が適切かもしれない。