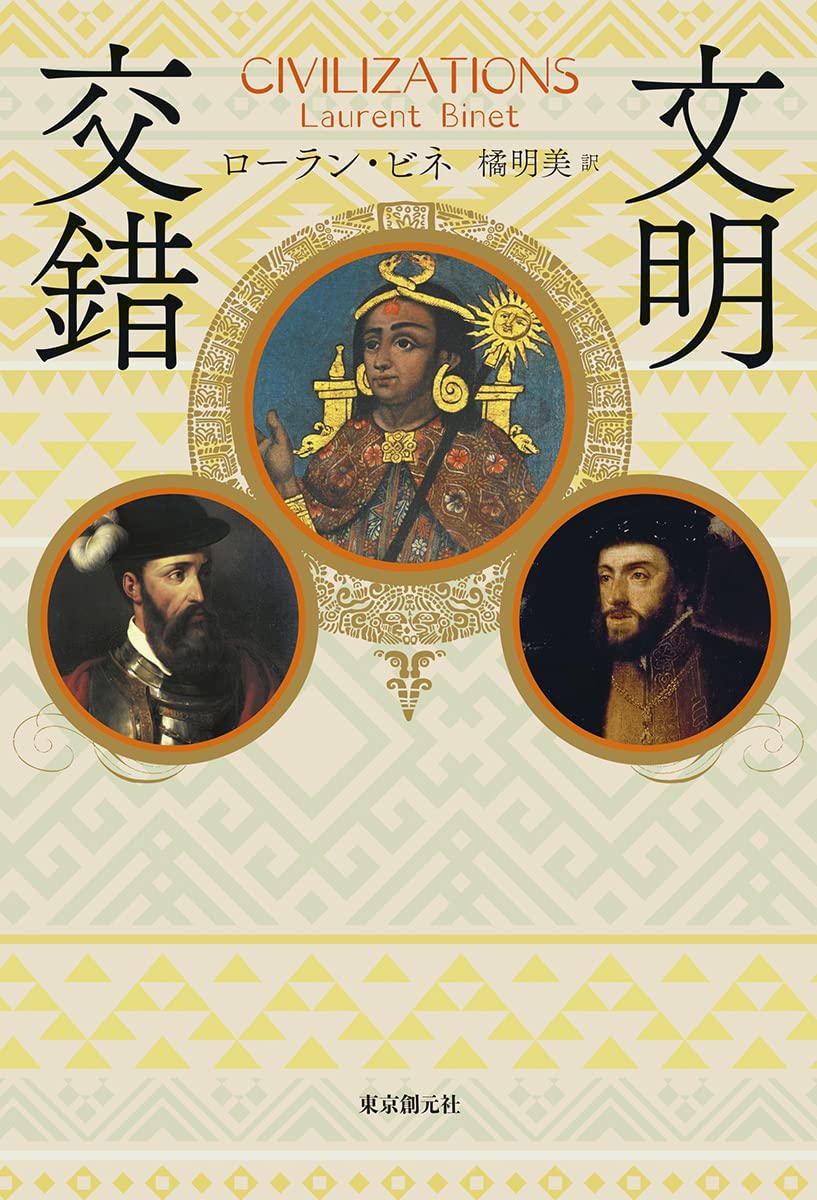

カバー肖像画:カール五世(右 ティツィアーノ・ヴェチェッリオ画)/アタワルパ(中央 ブルックリン美術館蔵)/フランシスコ・ピサロ(左 アマブル=ポール・クータン画)写真提供:Bridgeman,Alamy/PPS通信社

装丁:柳川貴代

3月に出た本。著者は1972年生まれのフランス作家。日本では『HHhH』(2010)が、2014年の本屋大賞やTwitter文学賞に選ばれるなど人気がある。既訳の作品は歴史的/文学的な要素を満載した「衒学ミステリ」ともいうべき蘊蓄の塊だった。アカデミー・フランセーズ小説大賞を受賞した本書も、史実とフィクションが絶妙に入り混じるSF/歴史改変小説になっている。

アイルランドを追われた人々がアイスランド、グリーンランドを経て西進し、やがて北米にたどり着く。雷神トールを信奉する一族は、現地人に鉄の製造法や馬などの家畜を教えたが、同時に病気も伝えることになる。彼らはさらに南下、キューバにたどり着き、そこで捕らえられ神殿のある都市に連れていかれる。何世紀か後、コロンブスが島に上陸する。一行はここが黄金の国と信じていたが……。

半世紀が過ぎ、南米インカ帝国では皇帝が亡くなった。その息子の兄と弟アタワルパとの仲は悪くついに戦争となる。弟は敗れて北へと敗走する。しかも地峡の先にも強力な敵がおり、退路は東の島々からさらに東の海へと変わる。わずか200名に減った手勢と共に。

そして、リスボンに上陸したアタワルパは、少数の部下だけでスペインと神聖ローマ帝国の皇帝カール五世の略取に成功する! ピサロのインカ帝国征服を裏返した設定だ。「インカがスペインを征服したら」というありえない系の奇想だけなら、弱小国がアメリカを征服してしまうウィバリー『子鼠ニューヨークを侵略』(1955)など先行作品がある。しかし、本書には有無を言わせぬだけの、膨大な歴史上の裏付けがある。

16世紀初頭のヨーロッパといえば、大航海時代/ルネサンス期を迎え繁栄を極めている、というイメージはあるが実態は大乱の時代だった。英仏百年戦争こそ終わっているものの、神聖ローマ帝国(ドイツ)を巡る帝位争いや農民一揆の頻発、まだ勢力を保つオスマントルコを含む諸国との合従連衡、腐敗した宗教界は私権争いに忙しく、カトリックとプロテスタントはお互い大量殺戮を繰り返すなど、正義も秩序もない。宗教裁判や異端審問があり、ユダヤ人やムーア人(イスラム教徒)への迫害は深く、リスボンは大地震(1531年に発生した地震と津波)から立ち直っておらず、ペストも根絶には程遠い。つまり、うまく立ち回れば征服も不可能ではないほど不安定なのだ。

ビネはそういった細々とした史実(文献)を組み合わせ、アタワルパによる征服戦をノンフィクションのように描き出す。しかも、最後にはセルバンテス(『ドン・キホーテ』の著者)とエル・グレコ(マニエリスムの代表画家、作中では頑迷なイエズス会士)、モンテーニュ(フランスの哲学者)まで登場させて論争をさせる。それが中世ヨーロッパの(現在まで引き継がれた)矛盾を、(プロパガンタや願望充足ではなく)冷静に批評する内容となっているのだ。

なお本書の原題は、30年以上の歴史がある文明シミュレーションゲームのシヴィライゼーションに由来する。

- 『異常』評者のレビュー