装丁:木庭貴信(OCTAVE)

ソローキンの単著としては最長(約1200枚)の作品である。コロナ禍のただ中、翌年2月にはウクライナ侵攻が始まるという2021年に書かれたものだ。この作品には前日譚となる『吹雪』(2010)がある。そのエピソードも(夢のシーンなどで)出てくるが、主人公が共通する点をのぞいて、続編というわけではないようだ。

8人の患者を収容するサナトリウム〈アルタイ杉〉があった。8人は尻を使って移動するpb(ポリティカル・ビーイング=政治的存在)で、G8の首脳と同じ名前で呼ばれている。ガーリンは精神科医で、患者の発作をブラックジャック(電撃棒)で抑えるという、いささか乱暴な治療を施している。ところが、隣国カザフとの国境紛争の巻き添えで、患者共々バイオロボットに乗り脱出することになる。

ここに出てくるG8の首脳陣(トランプ、安倍晋三からプーチンまで)は、実際には揃ったことはない(そもそもロシアは2014年以降排除された)。とはいえ史実に意味はないのだ。何しろこの世界のソビエトーロシアーヨーロッパは、我々と異なる歴史を刻んでいる。ユーラシアは四分五裂、新たな中世を迎えており、ロシアもアルタイやモスコヴィア、ウラルなどなど複数の共和国に分裂し、核兵器をカジュアルに使う小競り合いを繰り返している。ドクトル・ガーリンは平穏を求め、比較的安全な極東共和国へと逃避行を試みる。

物語が先に進むにつれ、奇妙な世界が拓けていく。小さな母を奉じる無政府主義者の収容所、兄弟伯爵の宮殿、アルタイの都市バルナウルのサーカスやアクアパーク、巨人族の女地主の館、麻薬製造者ビタミンダーの家、遺伝子操作で産まれた野人たちクロウドの都と、波乱に満ちた旅は続く。過去の自作に登場した特異な設定を、効果的に再利用している。

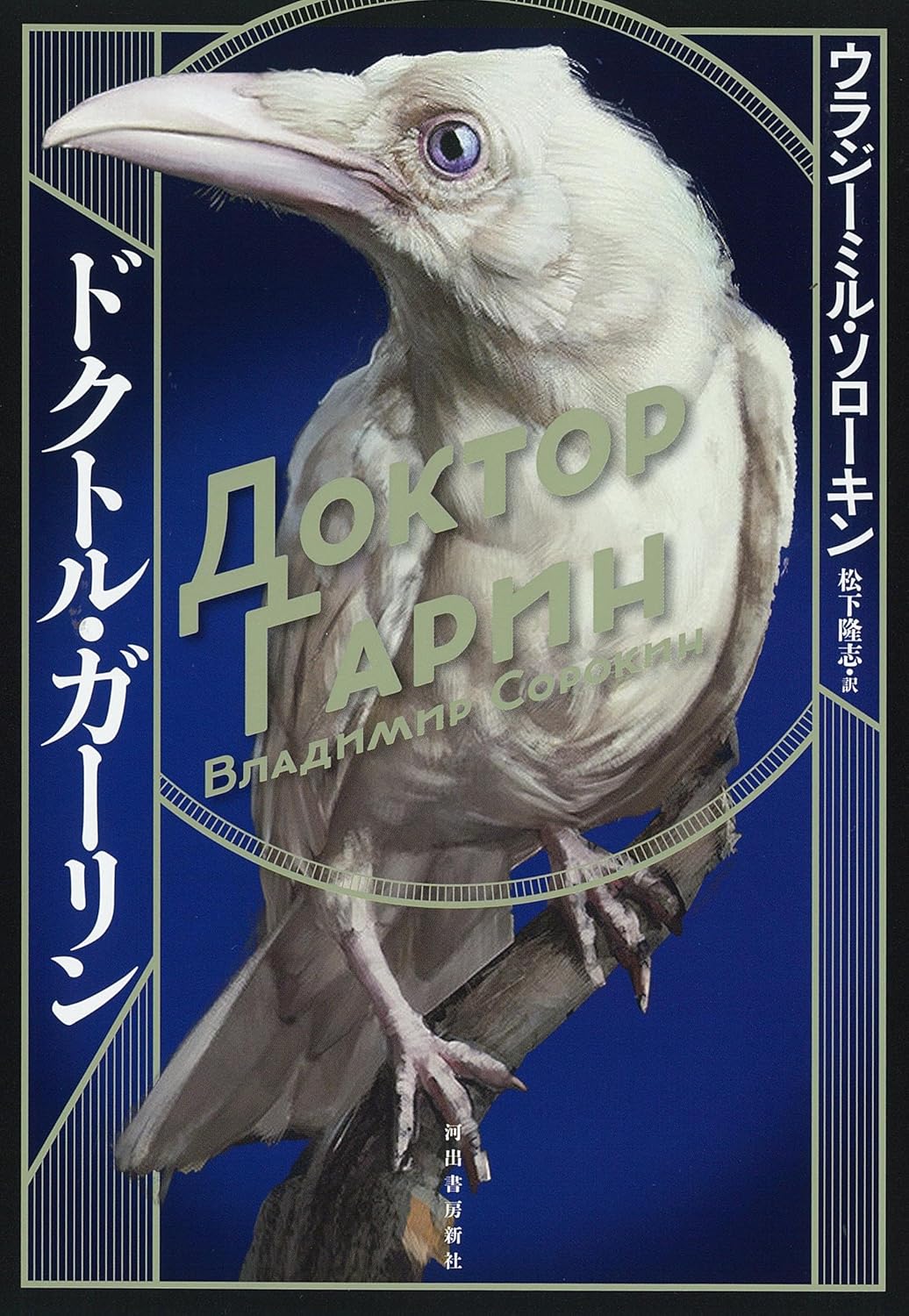

断片的(本の切れ端や焼け残り)な物語が無数に埋め込まれている。枠小説というか、不完全な小説がばら撒かれているのだ。さらに麻薬による幻覚や、過去の記憶から来る悪夢などが挟まる。中でも、表紙に白いオオガラスを描いた(本書の表紙)15世紀の仔牛革の本は重要な役割を果たす。本書の中でのドクトル・ガーリンは、運命に流される受け身の人物ではなく、生き別れた恋人との再会を願う情動的な人として描かれる。『青い脂』(1999)の頃の非人間さを昇華し(猥雑さは残すが)人間に還ってきた印象を残す。

さて、評者の場合、本書を読んで連想するのは(著者が意識した『ドクトル・ジバコ』ではなく)砂川文次『越境』だった。SF界隈ではまったく話題にならなかったが、本の雑誌による2024年ベスト長編に選ばれた作品だ。異界と化したロシアと北海道、奇想に満ちたロードノベルとしても読み比べられると思う。

- 『青い脂』評者のレビュー