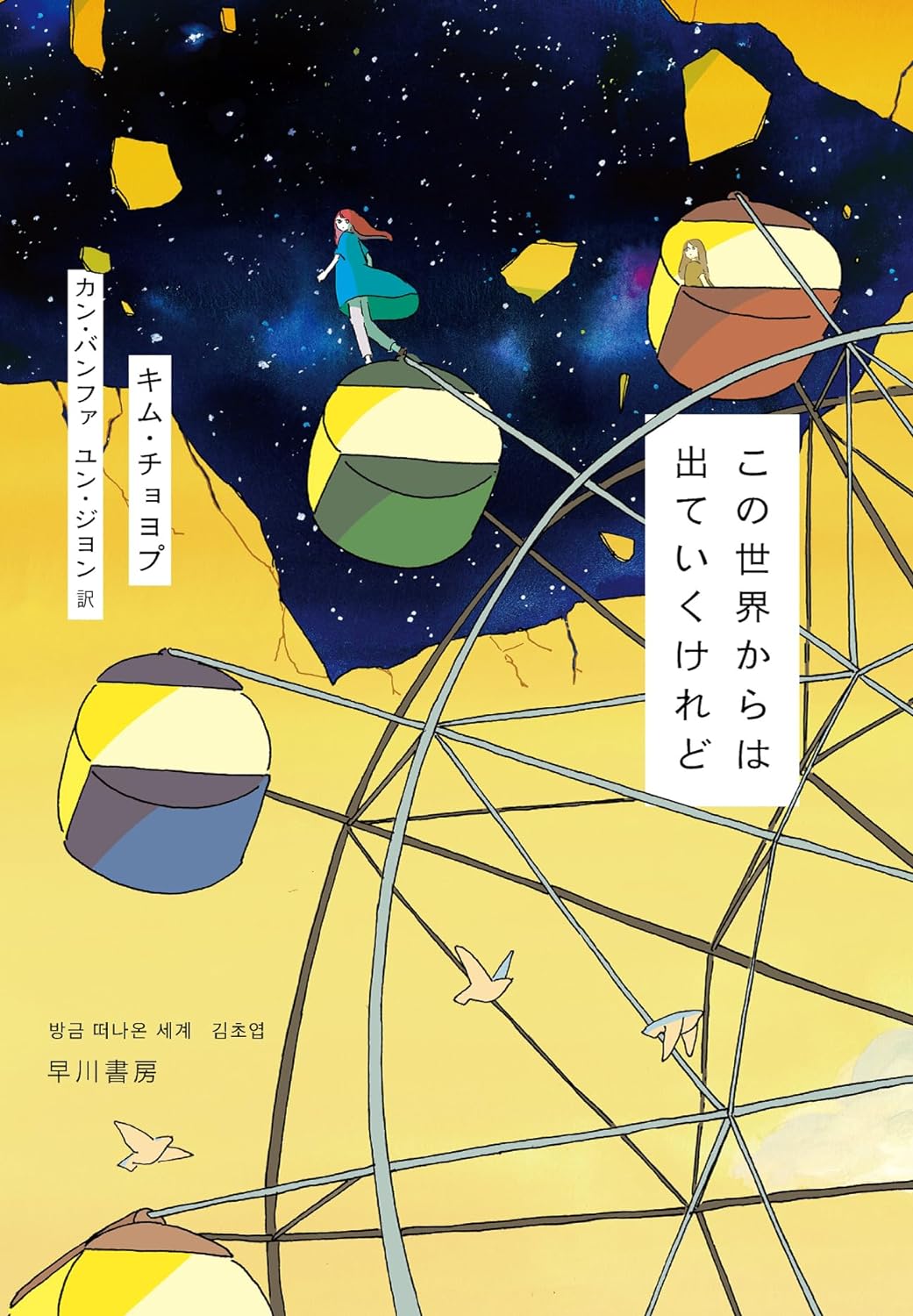

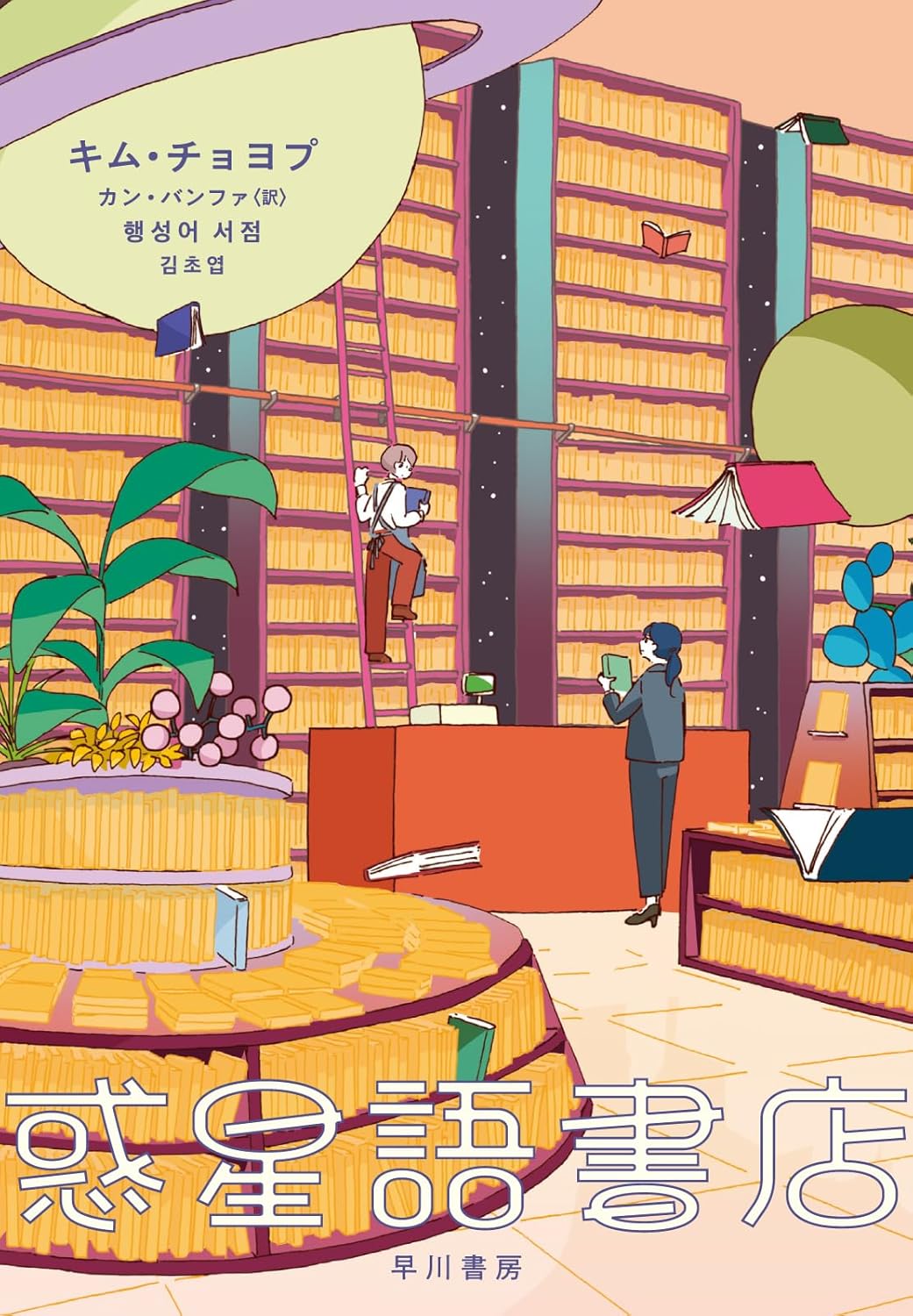

装画:カシワイ

装幀:albireo

キム・チョヨプによる14編から成る掌編集。平均すれば1作あたり10頁足らずだが、20頁の短編も含まれる。全体は「互いに触れないよう/気をつけながら」と「ほかの生き方も/あることを」の2つの章に分かれている。他者を尊重しそれぞれのありようを認め合おう、という著者の考えを反映しているようだ。

互いに触れないよう

気をつけながら

サボテンを抱く:いかなるものにも触れられない主の家には、なぜかいっぱいのサボテンがある。#cyborg_positive:アイボーグ社からのオファーに悩み抜く主人公。メロン売りとバイオリン弾き:市場の入り口に立つのに、誰の注意も引かないメロン売り。デイジーとおかしな機械:デイジーとの会話は機械を介して行われる。惑星語書店:その書店の本はすべて惑星固有の言語で書かれている。願いコレクター:2030年への「願い」をいっぱいに集めた部屋。切ないラブソングはそれぐらいに:音楽のバラードはなぜ20年ごとに流行るのか。とらえられない風景:その惑星の風景はカメラに正常に写すことができない。

ほかの生き方も

あることを

沼地の少年:沼地に棲むわたしたちのところに瀕死の少年がやってくる。シモンをあとにしながら:旅行者は、シモンの誰もが仮面を付けている理由を教えられる。みんなのココ:3年の空白を経て目覚めるとココは世界中に広がっていた。汚染区域:派遣者も禁じられているほど危険な汚染地帯がある。外から来た居住者たち:寂れたサービスエリアにぽつんとある店には、超味覚者を名乗る店長がいた。最果ての向こうに:派遣者の調査報告書に断片的に残るメッセージの記録。

「沼地の少年」「汚染地帯」(短編相当)「最果ての向こうに」には繋がりがあり、『派遣者たち』の枝編といえるもの。それ以外は独立した掌編になる。触覚が痛みに眼が人工のものになり、人の存在感とコミュニケーション、忘れられつつある言語、未来への希望、流行歌のサイクル、記録できない風景、超感覚者の孤独などが点景として描写される。軽快ではあるけれど、どこか人の心の深みも感じさせ、主人公たちに自然に共感できる著者らしい小品集だろう。

- 『派遣者たち』評者のレビュー