ブックデザイン:アルビレオ

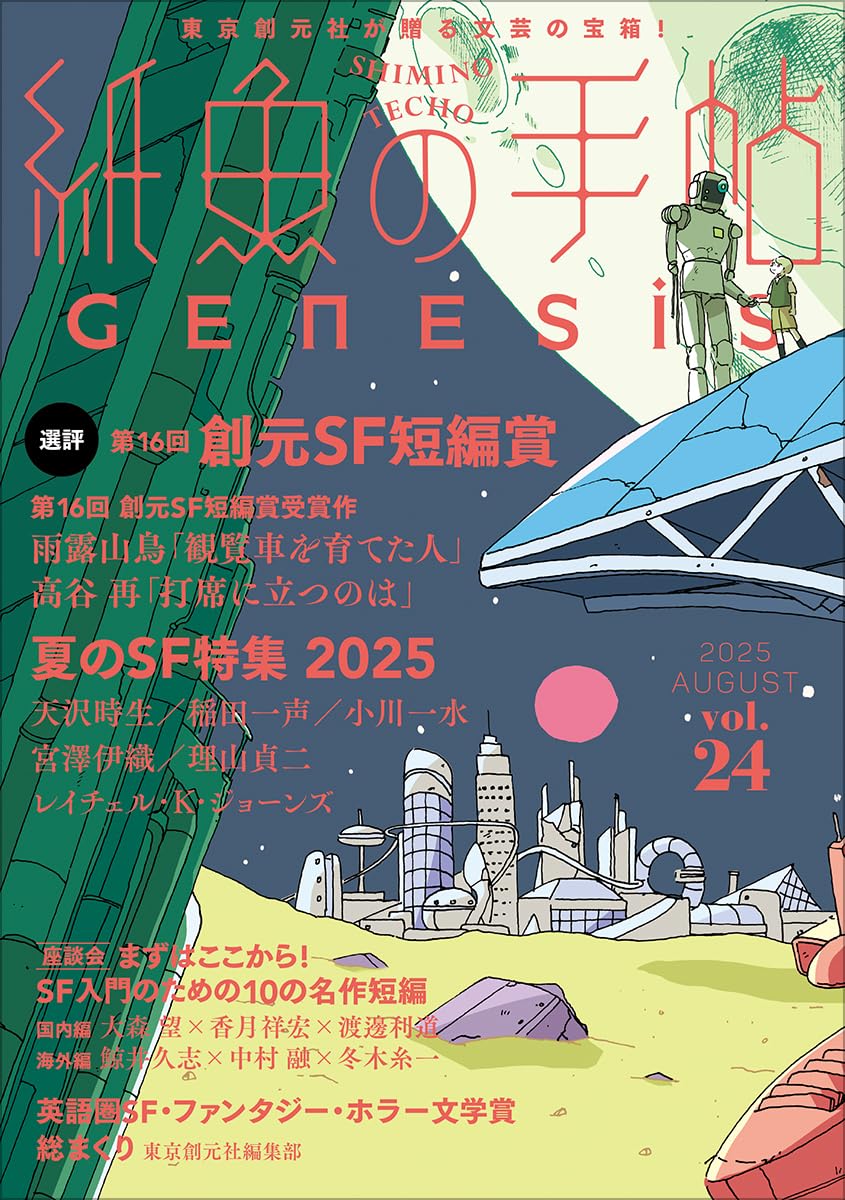

東京創元社の「紙魚の手帖」(雑誌形式の単行本)による「夏のSF特集 Genesis」も第3弾となる。第16回創元SF短編賞受賞作(2作品)を含め収録小説数は8作と昨年比で変わらないが、今回は短いものが多く分量的にはずいぶんコンパクトになった。

雨露山鳥「観覧車を育てた人」金沢の廃遊園地で巨大な観覧車を育てる育鉄士がいる。単独ではまず不可能な技だ。その噂を聞いた記者は取材を試みる。

高谷再「打席に立つのは」高校野球のレギュラーだった主人公だが、肝心の所でイップスが出てしまう。それを見かねたマネージャは自分との入れ替わりを提案する。

レイチェル・K・ジョーンズ「惑星タルタロスの五つの場景」10年に一度、惑星タルタロスに囚人たちを積んだシャトルが降りていく。

宮澤伊織「ときときチャンネル#9【高次元で収益化してみた】」インターネット3の情報を検証するサンドボックスが使えなくなった。無料期間が過ぎたためらしい。

稲田一声「モーフの尻尾の代わりに」感情調合師のところにクレームが入る。もともとの依頼主は老犬の感情を希望していた。創元SF短編賞受賞後第一作。

天沢時生「墜落の儀式」ナノマシン未接種者の大半が死に絶えたあと、死なない接種者は高層ビルからのダイブを遊びにしていた。復活できるからだ。

理山貞二「キャプテン・セニョール・ビッグマウス」文化遺産連続窃盗の容疑者が捕まる。しかし被疑者は事件を認めるも、別に依頼人がいるとうそぶくばかり。

小川一水「星間戦艦ゴフルキルA8の驚嘆」文明の抹殺を使命とする殲滅者の前に一人の旅人が現れ、すべてを見て回れと忠告する。

今回の創元SF短編賞は2作品が受賞している。

「観覧車を育てた人」:飛浩隆「「アイディアとドラマをどうレイアウトするか」という、だれもが悩む課題への回答としてお手本にしたいくらいだ。アイディアの独創性、それを実装する手際、ロマンティシズム、モチーフ(観覧車)の必然性と効果を隅々まで行き渡らせた」、長谷敏司「こういう要素の取り合わせと情報配置と、描写の抑制の関係は、一作家として、自分も見習うべきものだと、感心しました」、宮沢伊織「架空の歴史における架空のファミリーヒストリーを聞かされるという、それだけならひどく退屈になってもおかしくない話が、観覧車を一周する流れに乗せて語られることでスムーズかつ面白く読めてしまう。静かな物語だが、ラストの解放感もよかった」

「打席に立つのは」:飛浩隆「率直なストーリーとプレーンなテキスト、身近な題材や葛藤、前を向く結末。「SF」ラベルにはややもすると、マニアックさや晦渋さ、ある種の独善性、そうした印象がつきまとうことを考えれば、むしろジャンルの最もコアな場所からこの作品を送り出す意義があるだろう」、長谷敏司「青春らしい人間関係や、心情の揺れ動きが、丁寧に描かれていて、それがSFの仕掛けによってドライブしてゆく。よいヤングアダルトSFだと思います」、宮澤伊織「意識交換アプリの名前が〈torikaebaya〉であることからもわかる通り、高校野球を題材にした男女逆転SFである。(中略)フックを軸にしたストーリーテリングが巧みで、野球に詳しくない自分でも非常に面白く読めた」

対照的な2作品といえる。説明中心で動きが最小限の前者と、キャラを立てた青春小説の後者である。どちらも小説としてよくできている。選考委員の講評にも詳しく書かれているが、奇想のスケール感(文明を左右する技術なのに、金沢、家族、遊園地という狭い領域にあえて限定)と新規性(ありふれたアイデアをテック的に応用)をうまく補っている。とはいえ、これらはテクニカルな面の指摘であって、もう少し新人賞らしいパワー=破天荒さもあれば、とは思う。

前号に続く唯一の翻訳「惑星タルタロスの五つの場景」はまさに技巧の産物、《ときときチャンネル》シリーズは快調、「モーフの尻尾の代わりに」は前作の設定を踏襲して捻りを加えたもの。自死が自死でなくなったワイルドな世界を描く「墜落の儀式」、久々の登場が目を惹く理山貞二の宇宙SF「キャプテン・セニョール・ビッグマウス」は、主人公が宇宙盗賊かと思うとちょっと違う方向に持って行かれる。同じく宇宙SF「星間戦艦ゴフルキルA8の驚嘆」は、設定通りのバーサーカーものとならないのがベテランの旨みだろう。この他、入門者向けベスト短編を議論する座談会を収める。

- 『紙魚の手帖 vol.18 Genesis』評者のレビュー