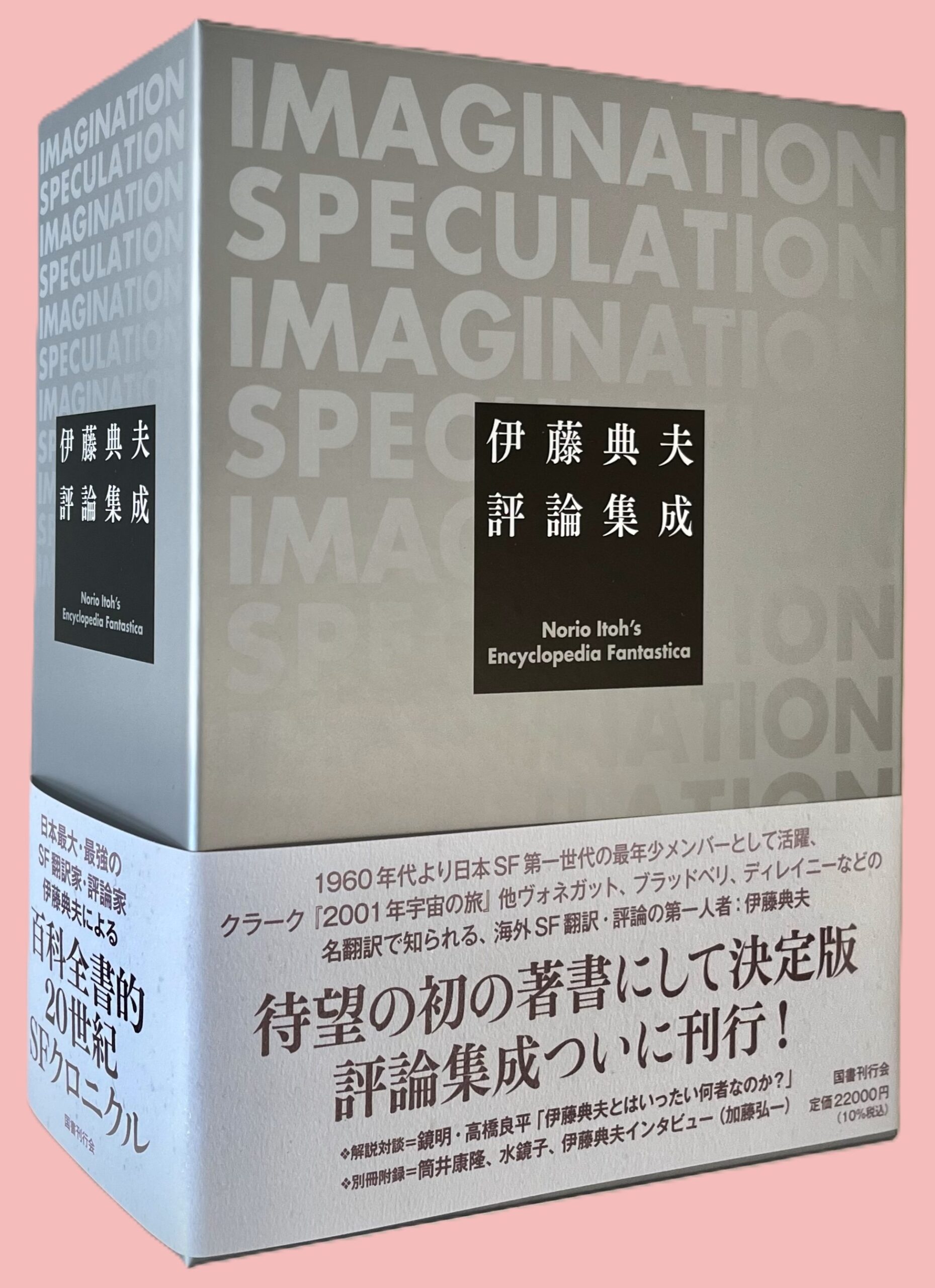

装幀:山田英春

「日本のSFのかなりな部分を伊藤典夫が支えてきた(中略)伊藤典夫の歴史観、SF史観がはっきりあったことが重要だった」

「最近のSFについて思うのは、SFのある種の枠組みを踏まえた上で違うものを書いていく(中略)その枠組みがどこから来たのか、というと、伊藤典夫だと思っている。つまり、日本でSFという概念を形作ったのは伊藤典夫なんじゃないか」

(鏡明・高橋良平による解説対談)

1980年代に東京創元社で企画されながらも棚上げ、数奇な運命をたどった幻の著作が国書刊行会の箱入り大事典の体裁でついに実現! 本書は、翻訳家・評論家である伊藤典夫(1942年生まれ)の文章を集めた空前(一冊の紙本としてはたぶん絶後)の評論集である。1958年の宇宙塵初投稿(おたより)から2020年のSFマガジン創刊60周年への寄稿まで、およそ60年分のエッセイや書評、評論+作家論、特集記事の解説(訳者あとがきなど書籍掲載分は一部を除き未収録)を1200ページ(4000枚余)に収めている。他に付録として翻訳パロディ(ここまで凝ったものは稀有)、上記の解説対談、翻訳リスト、書名・著者索引が200ページほど加わる。

宇宙塵・宇宙気流の時代

*「宇宙塵」の時代(1958~64)

1957年創刊(日本初)のファンジン。おたより/function SF(ベスターからハミルトンまでの作家や、ヒューゴー賞、未訳作品の紹介コラム)/宇宙塵さろん(創作月評、翻訳書のレビューなど)/他にTOKON(第2回日本SF大会)合宿セミナーレポート、イギリスSF界の近況など。

*「宇宙気流」の時代(1964~71)

1962年創刊。インサイド「宇宙気流」特別版(大阪のファングループT.P.潜入記)/SFレビュー(『第五惑星の娘たち』『タイム・パトロール』『ある生き物の記録』『謎の宇宙船強奪団』『人類抹殺計画』など)/SF気流(おたより)/SF資料館(国際幻想文学賞)/キューコン・ハチャハチャ・レポート(熊本で開催された第8回日本SF大会参加レポート)/SFクイズ/明解アンタレス語辞典など。

マガジン走査線(全12回 1964/1~65/1)

未訳作品(当時)の紹介コラム。『栄光の道』、『中継ステーション』、『高い城の男』、『デューン』、アナログ、アンノウン、ギャラクシイ、F&SF、イフなど雑誌紹介とともにバラード、ゼラズニイ、コードウェイナー・スミスらを紹介。

SFスキャナー(全69回 1965/2~70/10)

『タイタンの妖女』、ポール&コーンブルースなどコンビ作家、エド・エムシュらイラストレーター、メリルの傑作選、ベスターの評論、作風を変えたハインラインの『自由未来』、ファンダムのこと、『ゲイルズバーグの春を愛す』と「たんぽぽ娘」、アンソロジイの多さ、世界SF大会とヒューゴー賞、『タイムマシン大騒動』、『スターファイター』、ナイトなど手厳しい批評家、『人獣裁判』、『ミクロの決死圏』、SFWAの新しい賞(ネビュラ賞)、『寄港地のない船』、英米で本の中身が異なる理由、『生存の図式』、英国のSF、オールタイムベストいろいろ、『10月1日では遅すぎる』、C・S・ルイスの幻想文学観、『人類皆殺し』、ディックの不可解さ、『精神寄生体』、キース・ローマー、ジョン・クリストファー、レックス・ゴードン、『人間がいっぱい』、宇宙生物いろいろ、『バベル17』、『わが名はコンラッド』、「薔薇の荘園」、『アインシュタイン交点』、『危険なヴィジョン』、米国出版界の状況、ノーマン・スピンラッド、67年のヒューゴー賞(『光の王』など)、『隠生代』、エルリック・シリーズ、『ニュー・ワールズ傑作選』、ジョアナ・ラスとボブ・ショウ、新しいシルヴァーバーグ、68年のネビュラ賞(『成長の儀式』など)、『ノヴァ』、『アンドロメダ病原体』、『淫獣の幻影』、アメージングの新体制、『銀河のオデッセイ』、69年のヒューゴー賞(「夜の翼」など)、ファンダムとは何か、『パヴァーヌ』、米国のペーパーバック事情、70年のネビュラ賞(『闇の左手』など)、書評の信頼性、SFの研究書など。

インサイド・SFワールド(1971/2~71/3)

J・J・ピアースの反ニュー・ウェーヴ論文が巻き起こした騒動、バラードの『残虐行為展覧会』、ニュー・ワールズの状況、日本で開催された国際SFシンポジウムとメリルとの交流のこと。

エンサイクロペディア・ファンタスティカ(全12回 1971/4~72/3)

68年から続くアメリカのSF創作講座クラリオン、ミルフォードSF作家会議、ウォルハイムの『宇宙製造者たち』での偏ったSF観を検証、今のSFの大半が退屈なのはなぜか、バラード「内宇宙への道はどれか?」(1962年5月)を当時十分に消化できなかったこと、ディレーニイ『アインシュタイン交点』の意味を知った衝撃とその分析、ぼくの求めているSFとは何なのか、『グレイベアド』について。

注:上記の書名はその後の邦訳名で記載、記事の段階ではすべて仮題になっている。

SFファンサイクロペディア(前半 1962~76)

SFマガジンの単独記事、特集解説、その他雑誌やファンジン記載の記事。SFらいぶらりい/SFと女流作家/SFのベムたち、SFマーケット(『SF入門』収録)/破滅への招待/新刊プレビュー、さらば元々社(プロ作家のファンジンSF新聞に掲載)/わたしのアンソロジイ、新・SFアトランダム(28)/SFとは何か? ―― 現代作家のエッセーから、アメリカのSFソ連のSF、キャンベルとアスタウンディング、イギリスSFの系譜 ―― ウエルズからウインダムまで、キャビアの味、イギリスSFの系譜 ―― ニュー・ワールズ誌の周辺、超人・超人類、クラークと通信衛星、なぜぼくはブラッドベリの愚作を訳すか、ハインライン・コレクション(《世界SF全集》月報に掲載)/ミステリ診療室 『黒いアリス』トム・デミジョン/いわゆる〝新しい波〟について 特集解説(「リスの檻」「宇宙の熱死」など)/特集=新しい波 解説(「大時計」「十二月の鍵」「リトル・ボーイ再び」)/委員長挨拶(抜萃)(TOKON5)/ヒューゴー・ネビュラ賞特集 特別解説(「時は準宝石の螺旋のように」「終末は遠くない」など)/SFの〈新しい波(ニューウェイブ)〉(文芸誌海に寄稿)/一九七一年度ヒューゴー・ネビュラ賞特集 解説/世界の退屈な週末/なんせんすSF特集 特別解説/〈フォーカス・オン〉『スローターハウス5』/ファンタジイ特集 解説/SFスキャナー 米国有名科学小説新人作家初紹介当分翻訳見込無(ドゾア「海の鎖」など)/ネビュラ賞特集 解説(「アイランド博士の死」「愛はさだめ、さだめは死」「霧と草と砂と」)/『年刊SF傑作選7』解説。

北アメリカ・SFの旅(全8回 1976/3~10)

渡米がまだお手軽でなかった時代、海外旅行も一人旅も経験のなかった著者による、1975年の8月から10月にかけての北米単独旅行記。ロス着、クリス・ネヴィル、トロント着、メリル、SF専門図書館、再びロス、書店と映画館巡り、ブラッドベリ、アッカーマン、ナスフィック(第1回北米SF大会)、ラファティー、エリスンの絶大な人気ぶり、鏡明+橫田順彌+荒俣宏と合流、MGMスタジオ見学(原作者の案内)、ニューヨーク着、ディレイニー、SF専門書店、スピンラッド、ディッシュ、再びトロント、グレイハウンドでの大陸横断バス旅行と続く。

SFファンサイクロペディア(中半 1976~80)

コズミックな感覚 ロバート・シルヴァーバーグ/福島さんの思い出 福島正実追悼/欧米SFとの対比から見た筒井康隆 ―― 筒井SFのユニークさはどこにあるのか ―― /アメリカのSF/わたしが選んだ海外SFベスト・テン/『2300年未来への旅』撮影セット見てある記/SFの中のファンタジー/アメリカの威信は『カプリコン1』と共に宇宙の果てに/「007」ベスト3/書評 筒井康隆『エディプスの恋人』/座談会 ウォーッ、ウォーッ、スター・ウォーズ 森優 石上三登志 野田昌宏 伊藤典夫(狂騒の「スター・ウォーズ」ブームを象徴する座談会)/スター・ウォーズ ハイライト/活力を取り戻したアメリカSF界/SFの中の異星人 『未知との遭遇』/日本未公開SF紹介『THX1138』、La Planete Sauvage(映画「ファンタスティック・プラネット」)/映像と言葉の接点より 『2001年宇宙の旅』/平井和正の外アウタースペース宇宙 平井SFのユニークさはどこにあるのか/イグアナコンレポート(第36回世界SF大会)/努力しないでヒューゴー賞を獲得する法/SF界の賞に縁のない無冠の巨匠/地下鉄の怪/ふたたび『スター・ウォーズ』のポスターがロスの街頭を占拠した/SFの街・散策レポート 年に千冊、これではもう買い占めできない/『スター・ウォーズ 帝国の逆襲』アーヴィン・カーシュナー直撃インタビュー。

新刊チェック・リスト(1979~84)

SF宝石、SFアドベンチャーに連載された、新刊SFを全てレビューするというコラム(92年まで続く)。複数のレビュアーによるチームで、著者はフィクサー的な立場だった。計134編をレビュー。

SFファンサイクロペディア(後半 1980~2020)

ウッディ・アレンのユーモア小説 連載解説/現在へむかうベクトル ―― 安部公房SFの先見性/あるSF(元)少年のルーツ/TOKONⅦ 名誉委員長あいさつ/『ある日どこかで』(ジャノー・シュワーク監督作品)/『起承転外 ベスト・オブ・コーシン』解説/〈50年代の夢よ、もう一度〉回想 ―― ザ・フィフティーズ、五〇年代のイラストレーター/おたより(ファンジンへの問い合わせ)/ぼくと「宇宙塵」(25周年記事)/SFという名の家 選者のことば(日本版オムニ)/『危険なヴィジョン1』解説/福島正実氏のこと/SF界に〝ファット・ブック〟ブーム/二十年たてば、いまが黄金時代? ―― 日本SF五年間の成果(SFアドベンチャー5周年)/報いなき栄光 第一回、第二回(ファンジン新少年)/『スペースマン』解説 ―― または、ザ・メイキング・オブ・宇宙SFコレクション ―― /報いなき栄光 第三回 水鏡子氏に答える(ファンジン記事への反論)/スタージョン雑感 シオドア・スタージョン追悼/わたしの好きな短篇 ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア「そして目覚めると、わたしはこの肌寒い丘にいた」/報いなき栄光 第四回(『SFキイ・パーソン&キイ・ブック』からはじまる論考)/アンケート特集(ファングループ星群のアンケート)/最近のSFから/報いなき栄光 第五回(KSFA版オールタイム・ベスト)/ティプトリー雑感 ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア追悼/ベスター雑感 アルフレッド・ベスター追悼/追悼 手塚治虫/空きチャンネル色の空/ファンダムについて/ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア特集 解説/『ジョン・ウォーターズのクラックポット』連載解説/SF再入門/スコッティはだれと遊んだ? ―― オースン・スコット・カード「消えた少年たち」を読む/ストレンジ・フィルムの誘惑/文庫SF1000/『2001年宇宙の旅 決定版』の翻訳者として/佐久間弘のこと 黒丸尚追悼/みらい子氏に答える ついでにおたより欄の木谷氏へもちょっと ―― 特別寄稿 ティプトリーをめぐる問題(ファンジンNOVA Monthly記事に触発されたティプトリーに対するジェンダーの問題を考察)/〈映像で読む名作SF〉地球最後の日 ―― 『地球さいごの日』F・ワイリー&E・バルマー/埋もれた名篇 R・A・ラファティ「完全無欠な貴橄欖石」/アイザック・アシモフ特集 解説/キューブリックなんかこわくない 『失われた宇宙の旅2001年』雑誌解説/ディレーニイ/ディレイニー/おたより(ファンジンBIBLIOPHILEに寄せたC・スミス作品の新解釈)/硝煙 ―― 戦争SF特集 解説/われら、かく騙りき パロディSF特集 解説/読書日記(本の雑誌の記事)/痛恨の一冊 ベスター『破壊された男』/ファンタジイとSFの微妙な関係 夢幻世界へ ―― 秋のファンタジイ特集解説/エイリアンのいる風景 特集解説/心残り ジュディス・メリル追悼/ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア特集 解説/「SFマガジン」創刊500号への祝辞/最初のSF作家 星新一追悼/特報:UFO編隊、本誌編集部に襲来す! 特集解説/訳者冥利 『故郷から一〇〇〇〇光年』/ベスターと50年代SF風景/『10月1日』の輝き フレッド・ホイル追悼/ロバート・F・ヤングのことなど/マイ・フェイバリット・ラファティ/矢野徹さんのこと/SFという名の建物/野田さんの思い出 野田昌宏追悼/野田さん……(宇宙塵での追悼)/苦い思い出 J・G・バラード追悼/SFマガジンとの出会いまで/柴野さんを悼む/浅倉久志さんを悼む/浅倉さんの思い出 浅倉久志追悼/レイ・ブラッドベリ氏を悼む/ブラッドベリ追悼/ヴォネガットがいちばん笑えたころ/『2001年』へ進む道(SFマガジン60周年)

附録 世界名作文学メチャクチャ翻訳

雑誌 面白半分(筒井康隆責任編集のころ)と宇宙鹿(宇宙塵ではない)掲載のパロディ記事。

伊藤典夫は高校生で宇宙塵に参画、早くからペーパーバックを読みあさり(日本語で読めるSFは少なかった)、年齢的に10才程度のギャップがありながら、第1世代の作家(星新一を除けば、小松左京、筒井康隆、眉村卓、豊田有恒らはまだアマチュアだった)と伍する立場になった。その後、SFマガジンで「マガジン走査線」「SFスキャナー」を連載、翻訳のない英米SF作品、作家の紹介を精力的に進める。

これらのコラムは、現代海外SFを知るためのほぼ唯一の窓だった(パルプSFについては、野田昌宏のコラムが並行して掲載されていた)。登場する作品の多くは後に翻訳が出ているが、あらすじをいま読んでも面白さは変わらない。書名と作家名だけが並ぶのではなく、リーダビリティが高いのである。冒頭の引用で述べられた「史観」「枠」は、著者が推奨する作品1作1作の「点」の集合から見えてくる。1つづつでは不明瞭だった輪郭が、全体像として明らかになる。

私事ではあるが、評者が一般向けSFを読み始めたのは中学2年生のころ(厨二そのもの)。文庫で手当たり次第だったので、火星シリーズやレンズマン、ヴォクト、アシモフ、ウィンダム、ブラウンと、パルプから黄金時代までがごたまぜで混乱ぎみだった。文庫解説だけではなかなか全容が明らかにならない。その1年後にSFマガジンを知り(SFスキャナー連載)バラード『沈んだ世界』(伊藤典夫によるニュー・ウェーヴ解説が付いていた)が加わり、一挙に時代の先端までのビジョンが広がった記憶がある。そういう意味では直截の感化を(より強烈に)受けた世代といえるだろう。

当時はあまり気にならなかったが、バラードらニュー・ウェーヴ(ウェーブ、ウェイブ)台頭の初期は著者が懐疑的だったことも分かる。ディックや後に入れ込むディレーニイもよく分からないと正直に書かれている。それが「エンサイクロペディア・ファンタスティカ」の中で、一気に解き明かされる過程はドラマチックで読み応えがある。他ではカードの「消えた少年たち」論考や、一連のティプトリー論考なども同様に楽しめる。

さて、ファンジン掲載の記事もさまざまな趣向があってどれも面白いのだが、新少年に寄せた記事(上左 クリックで拡大)がボリュームもあって目を惹く。発端はこういう(上中)無責任な記事だった(手書きコピージン)。しかし著者は容赦なく反論を行い(相手はプロではないがシロウトでもないので遠慮する必要がない)、アンソロジイの編集に至る過程までを披露している。その水鏡子の謝罪(上右)は別冊付録になっている。他でもジェンダー絡みでティプトリーについての考察を述べるなど、プロのファンジン寄稿文(たいていは中身がない)にとどまらない徹底さが、いかにも元祖ファン出身プロの誠実さといえるだろう。

- 『ぼくがカンガルーに出会ったころ』評者のレビュー