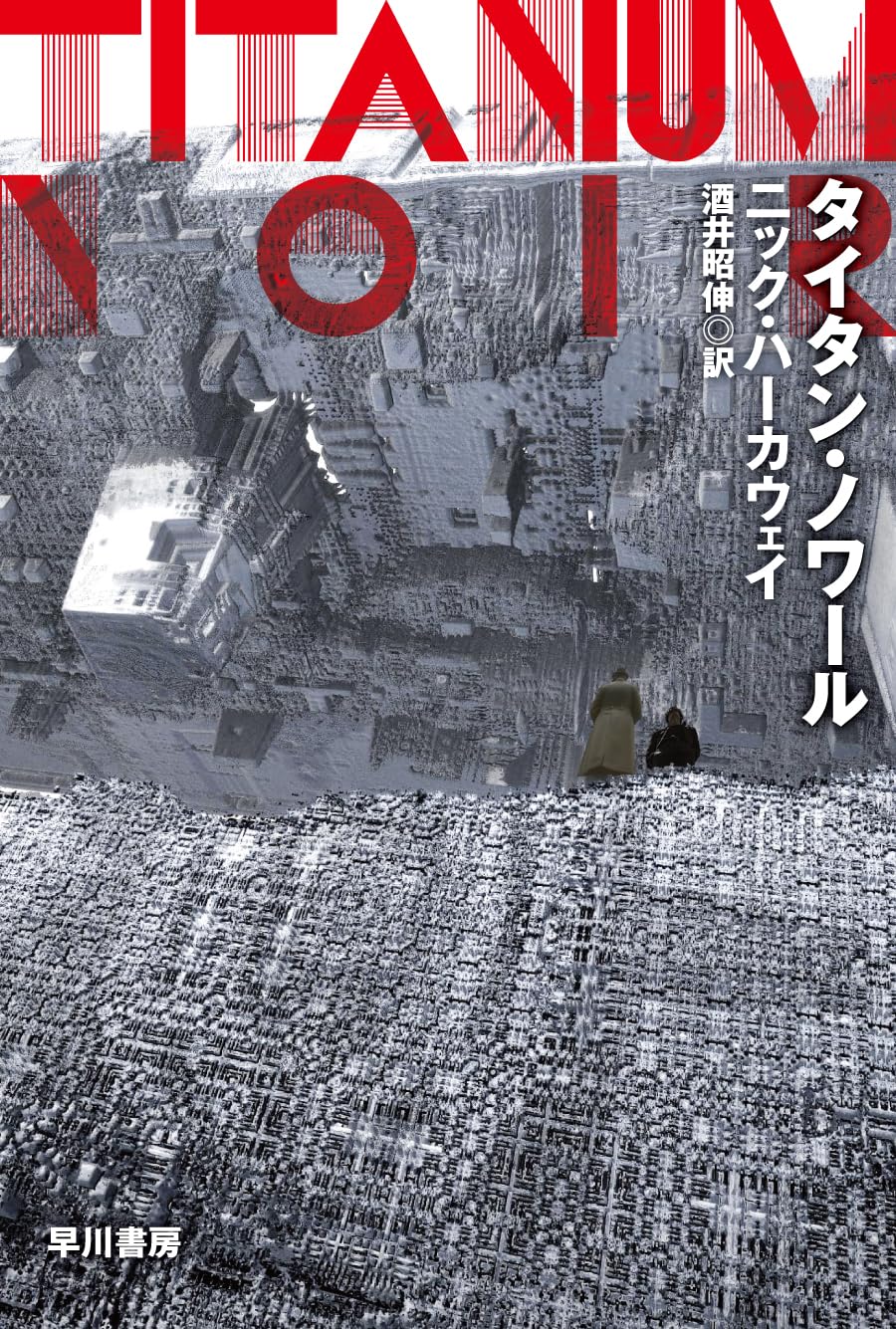

デザイン:大久保明子

帯には「わたしたちは、いつまで人間でいられるのか?」とあって、テクノロジー(が人を変容させていく)小説集と謳っている。『国歌を作った男』に続く、連作を含まない作品集である。著者による詳しい解題が付いているのは前作と同様で、書かれた経緯などがよく分かる。発表誌は、文學界(2編)、Kaguya Planet、新潮、群像、SFマガジン、WIRED、トランジスタ技術と、文芸誌からテック誌までみごとに散けている。

暗号の子(2024)集団になじめずデイトレードで生活する主人公は、カウンセラーの薦めで入ったVR上の匿名会に安らぎを感じるようになる。しかし平穏は長続きしない。

偽の過去、偽の未来(2021)飛び級でMITに入った友人や、エンジニアの父を持つ主人公は、大学でコンセンサス指向言語の構想を得て研究を始める。

ローパス・フィルター(2019)TweetCalmは、SNSに組み込むことで過激な発言をフィルタしてしまうアプリだった。ただ、これにはある噂がつきまとっていた。

明晰夢(2023)明晰夢からルーシッドと名付けられたアプリは、VR内でLSDのサイケデリック体験がドラッグ抜きでできるという代物だった。

すべての記憶を燃やせ(2023)自死した詩人の作品を追う主人公は、さまざまな文章の断片を読みあさっていく(生成AI「AIのべりすと」によって書かれたもの)。

最後の共有地(2021)MITで知り合った天才的な友人は、ZTC(ゼロトラストの合意)の提唱者となる。人間同士が結ぶ合意を置き換えるはずだったが。

行かなかった旅の記録(2021)主人公はネパールを旅する途中で伯父の訃報を聞き、どんなふうに死ぬのがいいか、と問われた過去を思い出す。

ペイル・ブルー・ドット(2024)宇宙システム開発企業に勤める主人公は、ハードワークに追われ疲れた深夜、公園で星を観測する少年と出会う。

「暗号の子」の匿名会にはWeb3の分散型ネットワークが使われている。サーバーがなく完全な匿名性が保たれる反面、犯罪組織だと騒ぐ世論を説得するのに苦労する。そこで主人公の父親からの思いがけない打ち明け話を聞く。「偽の過去、偽の未来」では、合意形成に暗号通貨を用いるスマートコンセンサスが出てくる。「ローパス・フィルタ」ではネット(SNS)の支配が行き着く果てが暗示され、「明晰夢」のデジタルドラッグはエスカレーションを産み、「すべての記憶を燃やせ」はAIが書き、「最後の共有地」はスマートコンセンサスをZTCとして語り直す。

その一方、「行かなかった旅の記録」にはテクノロジーの話題はないが、家族や伯父との関係が色濃く語られる(コロナ禍で実際には行けなかった架空の旅)。本書では父と子、母と子など(アカデミア色があまりなく、匠の技のような工芸とも違う)エンジニアが関わる親子関係が描かれていて、もう一つのテーマになっている。「ペイル・ブルー・ドット」はトラ技に掲載されたもの。ラズパイとかアルディーノとか、組み込みマニア系のパーツ名がナマで出てくる(分からなくても支障はない)。天文部小説でもある。ここに描かれる「テクノロジー」に国家プロジェクト的なものはない。いまの我々から見て、身近で個人的なものばかりである。しかし、そのどれもが世界とつながっている。

ところで、最近のSFではマッドサイエンティストはギャグに後退し、引きこもりのスーパーエンジニア的な人物が活躍するお話が多い。難関をハードウェアの発明ではなくコーディングで切り抜けるのだ。

- 『国歌を作った男』評者のレビュー