以下は『千の夢』巻末に収録した、水鏡子解説を全文掲載したものです。

以下は『千の夢』巻末に収録した、水鏡子解説を全文掲載したものです。

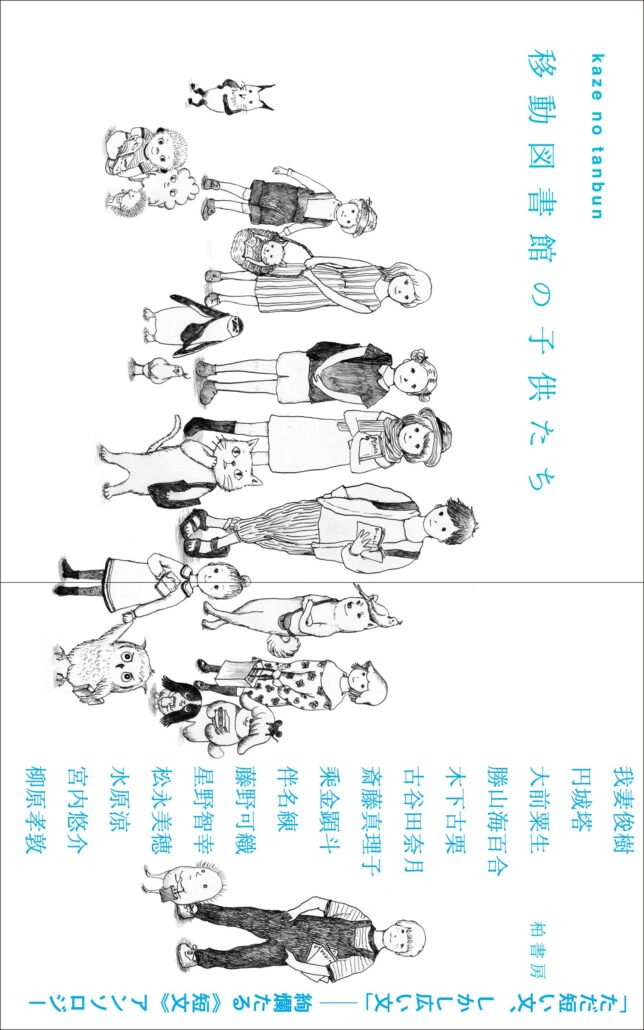

著者の第四短編集。「会社」に焦点をあてた十二篇を集めている。

社会人としての経歴は、大学のシステム工学科を卒業後、大手電機メーカーに就職、半導体その他の研究開発にも携わり、三八年間勤続し、二〇一三年度末に六〇歳で定年退職した。二一世紀に入ってからは会社の方もごたごたがあり、現在は海外資本の傘下にある。直接聞いたわけではないが、したくもない得難い体験をいろいろ経てきたのではないか大変だったのではないかなど本書に漂う鬱屈を味わいながら思ったりする。今の日本は国の要請で定年退職後一年ごとの継続で六五歳までの五年間、再雇用の可能な仕組みになっているのだが、二年未満で再雇用を打ち切り、創作の道に踏み入る。

六〇の手すさびというわけである。

筆者も同類ですが、最近は本業をリタイアした自称作家が急増しているそうです。新人賞応募などがあると、自伝まがいのフォーミュラ・フィクション(ある種の願望充足小説)を書く老年応募者が殺到して、増えすぎたシカやイノシシなみの害獣扱いになっているとか。駆除されないまでも、有力な若い作家がたくさん出てくる中、受賞できる確率はとても低いでしょう。将来性がない、というか、そもそも活動可能な賞味期間・作家余命が短かすぎるからです

自身による『機械の精神分析医』のプロモーション

たんたんと無表情で毒を吐くのは昔からである。別に年を食って偏屈狷介になったわけではない。

とはいえこの手すさびが尋常ではない。長年ひとつのジャンルに親しんだ人であるなら四、五篇の短編作品を捻り出すのは、それなりにできなくはない。「小説家になろう」にあるように、だらだらひとつらなりの話を書き綴るのはたぶんそれよりもっと楽。ほどほどに語り続ける才があれば、設定や構想の不備は後付けで輔弼していくことが可能であるから。

しかしながら安定した商業出版レベルのクォリティで数十篇の短篇を書き続けるとなるとプロの作家であってもどれくらいの人間に可能であることか。大野万紀主宰のWEBマガジンTHATTA ONLINE誌上においてほぼ毎号、年十作のペースで作品の発表を継続し、現在までの総数は六〇篇に及んでいる。

二〇一九年七月に第一短篇集『機械の精神分析医』を刊行したのを皮切りに、半年単位でテーマごとにまとめ、作品集を刊行している。現在までの収録作品総数が四〇篇。今後も年十篇の発表が続くものと仮定して、残り四冊の刊行が待ち構えている。

六〇の手すさびと言ったが、元々が創作系の人間で、ファン活動の始まりは高校時代のショートショートの投稿である。

MBSラジオで深夜の一時半から五時まで二年余り放送されていた「チャチャヤング」という番組で、故眉村卓氏が木曜日のパーソナリティを務め、その中でリスナーからの投稿を受け付け朗読されていたもので、「四当五落(五時間寝ると受験で受かれない)」といった言葉が普通に使われ、深夜ラジオ放送が共有文化だった時代である。はっきり言ってラジオを聞きかじっている時間はまるで勉強は身につかなかった。当時の関西の受験世代のSFファンは必死になって眉村氏を聴いていた。かくいうぼくもそのひとりであり、投稿もじつは何度かしている。この番組でしか流されなかった「スラリコ・スラリリ」という曲のメロディはいまだに耳にこびりついている。

番組の終了に合わせて、七二年九月に優秀作を集めた『チャチャ・ヤング=ショート・ショート』が講談社から刊行されている。メンバーは、その後も眉村氏も囲んで(何年かの空白期間はあるものの)現在に至るまで親交を絶やさずそれぞれに創作中心の活動を続けている。

ただ、著者については、進学したうちの大学サークルが海外SF指向で翻訳やレビューを中心に、活動を商業誌まで拡大していくなかで中心的な役割を担っていった関係もあり、創作活動は余技的にとどまり、活動はもっぱらレビュー中心にシフトしていった。

レビューの対象作品は、五〇年代SFとかハードSFとか冒険SFとか会員各自で大まかに棲み分けがなされ、そうしたなかで著者の守備域は〈新しい波〉や主流文学系が中心となり、商業誌での「SFチェックリスト」の分担系レビュー(その月、刊行されたすべてのSF作品を数名の人間が分担してレビューする)においてもそうした方向性が引き継がれていった。

読むことや書くことは、読みながら書きながら、煮詰まったりときほぐれていったりするものだというのが、僕自身が読んだ作家や書いた自分から導き出した実感なのだが、著者の文筆活動には、そんな陥穽を避け、持続していくことをなにより重視していると思える一面がある。なにか決まった製造工程に則って、きちんとした品質管理のもと、均質な生産物を送り出し続ける。均一ではなく均質である。そんな印象があるのだ。この数年の毎月生産される短篇の五年前も最近作も変わらぬ安定感から生まれた印象であるのだけれど、そんな持続と品質維持への意思は、翻るに過去半世紀に及ぶレビュー活動の中から生じたものであるかもしれない。

創作活動に軸足を残しながら、SF及び周辺作品二千冊あまりの内容を言葉にしてきて半世紀、その中で蓄えられたSF知識、小説作法、SFファン活動や社会人生活のなかでの体験とその渦中での様々な思い、それらを積み重ね六〇代という人生の折り返し点で培ってきた個人的及び俯瞰的な世界と制度と将来への知見、そうした公的私的な景観を、品質管理を施した基本四〇枚前後のSF小説の枠組みに落とし込んでいくというのが現在行い続けている著者の作業であるのだと思う。

意外であったのは、SFの最先端や周辺文学を読み込んでいるはずの著者であるのに、落とし込む先の小説形態がノスタルジックなまでに第一世代のころのSFの骨組みに近しい印象があること。はっきり言ってしまうと、眉村さんの初期作品群を彷彿させる。

私的な心情や思いついたアイデアを小説に落とし込む手つきがすごく似通っている。テーマが重なるということもある。眉村氏との長い親交が影響を与えているのは間違いないのかもしれない。けれどもそれなら中期後期の氏の作品であってもいい。

多感な高校生時代、なりたてのSFファンであった少年が最初に出会い、親身になってもらった作家の当時の作品群が、強烈に、小説作法として著者の心中に刻印されているのでないか。

「インサイダー文学論」という眉村氏の提唱がある。サラリーマン、というより会社や社会制度の有り方をを知らずに文学は書けない。組織の一部となりながら、埋没せず、自分であることを捨てない生き方。そうしたものを組織や体制に組み込まれている人々に届ける努力をしなければ世の中に訴える力を持つことはできない。そんな趣旨の発言で、当時仲間のSF作家たちから反発を受けていた。社会学科卒業のぼくからするとすごくまともな意見であると思うのだが。

主張の実践意図をもって書き上られた長編にはあまり感心しなかった。むしろ中間管理職的な立場に置かれてしまった主人公が投げ出さず、悲哀と諦観を交えながら事案を処理する「クイズマン」のような作品こそが作者の主張に沿っていると思っている。

著者の第一短編集『機械の精神分析医』の前半は、AIの不調の原因を解決していく主人公による連作だが、その読後感は、アシモフの『われはロボット』のようなパズル性より、クライアントの病理を浮き彫りにする方向に話をまとめる。AIと人間が共存する社会制度のもとでその場その場の調整しかできない橋渡し的職業の悲哀と諦観を描いていく。

そこに「クイズマン」の印象が重なり、さらには眉村氏初期の多彩な短篇群と、第二、第三短編集『二〇三八年から来た兵士』『猫の王』から共通する手つき、手触りが感じて、ぼくにとって「岡本俊弥作品は眉村卓初期短篇群の多大な影響下にある」という結論になった。

ただし、それは手つき手触り、様々なアイデア、事象を小説の枠に落とし込む作法が共通しているだけで、展開される世界は天国と地獄くらいに隔たっている。当然眉村天国、岡本地獄である。

人情味にあふれた眉村氏と異なり、著者は「まるでアンドロイドみたい」と形容される人格容貌だった。高度成長のきざはしにさしかかった六年間のサラリーマン生活、日本の未来が開けていたのが眉村氏の「インサイダー」なら、三八年間働いて、団塊の世代の後塵を拝し、不況下のグローバリズムに翻弄され、老後の展望はというと、ここでも団塊の世代に食い散らされ、さらには国の借金財政、少子高齢化が暗澹たる未来を予見させる現状である。著者の性格からすれば、嬉々として地獄八景を繰り広げるに値する素材が積もりに積もっている。

「機械と人」「異世界」「獣性」と過去の短篇集もそれぞれテーマ設定がなされていたが、「機械と人」をテーマとした第一短篇集こそ同じ主人公による連作もあって、それなりのまとまりがあったが、第二、第三短篇集はテーマがあいまいすぎてテーマ短篇「集」としてはまとまりに欠けるきらいがあった。

ところが本書はどうだろう。研究開発だったり、テレワークだったり、セキュリティ、あるいはグローバリズムだったり、内容は多岐に渡り、作品間のつながりもない、発表時期もばらばらである。にもかかわらず異様なまでに「集」として収束し、まとまりがある。著者の「会社」に対するいろいろな思いのたけが重くのしかかってくるようで、個人的には四冊の中でいちばん高く評価している。

のしかかられてつらくなる人もいるかもしれないが。なにぶん「岡本地獄」であるので。