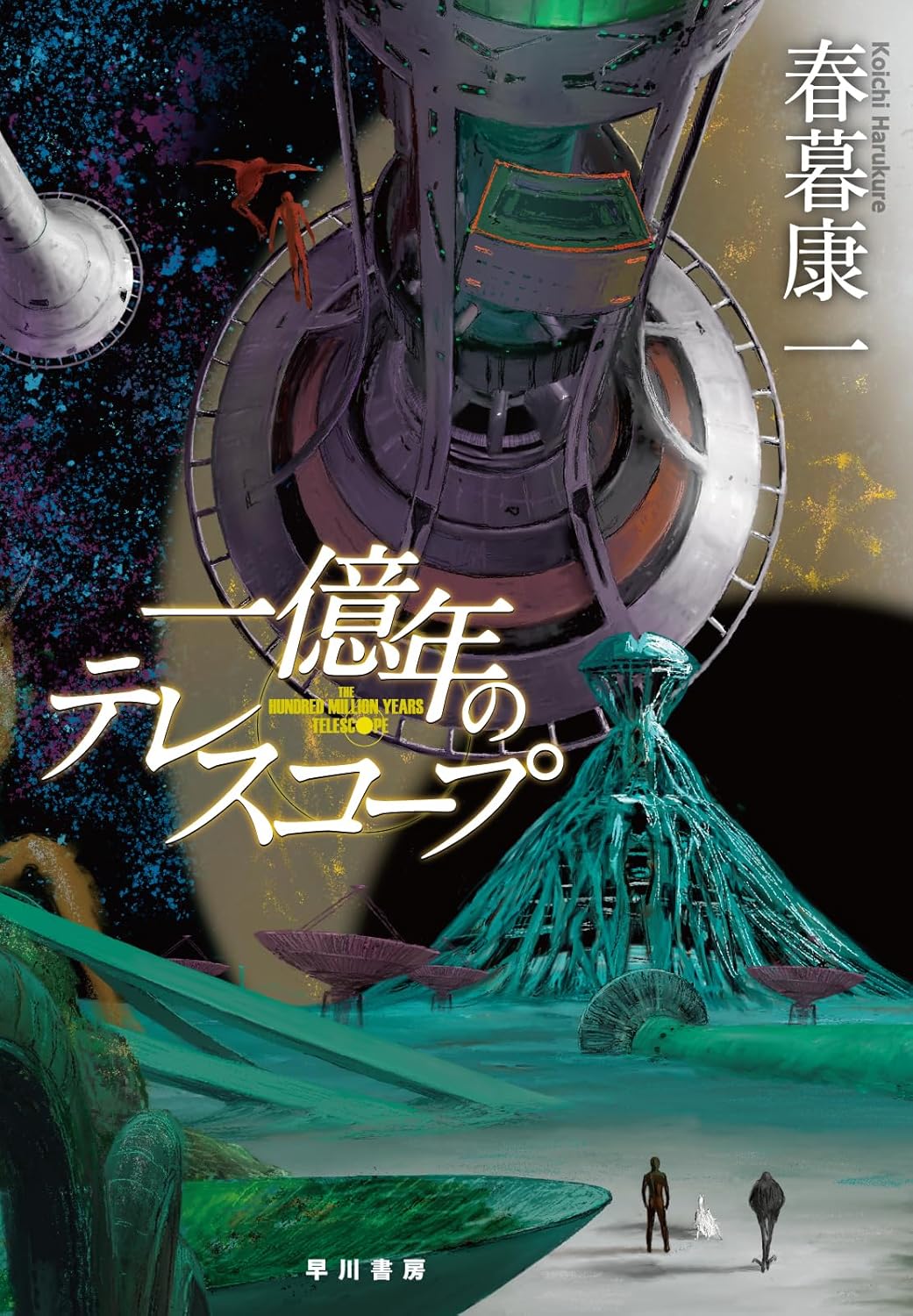

Cover Design:岩郷重力+S.I

著者が第7回ハヤカワSFコンテスト(2019)で優秀賞を受賞したのは、中編「オーラリメイカー」だった。近作の『法治の獣』(2022)も中編集である。本書は、構想から執筆までに1年半をかけた(SFマガジン2024年10月号「著者の言葉」)初長編になる。分量的に千枚に満たないが、一億年分が含まれるという驚異の長編である。

主人公は望(のぞむ)その名の由来は「とおくをみること」だ。天文台の望遠鏡で球状星団に魅了され、高校では少人数ながら個性派ぞろいの天文部に入る。そこで、理論肌の友人新(あらた)を得る。大学では電波天文学を専攻、VLBI(Very Long Baseline Interferometer)の存在を知り、異星文明の微弱な信号も受信可能な太陽系サイズのVLBIを構想する。そして、縁(ゆかり)と知り合う。

第3部で物語は大きく動き出す。21世紀末、百歳となった望は、精神スキャンにより肉体を棄ててアップローダーとなるのだ。生物的な寿命という制約から逃れ、再び巡りあった新・望・縁の3人(元ネタのありそうなネーミング)は、彗星、太陽系外縁、さらに他星系へと異星文明探索の網を広げていく。ただ、精神のアップロードには量子的な制約がある。自分を2人以上無限に増やすことはできないのである。

物語は第1部から第9部まであり、各部に「遠未来」、現在(その時々の)、「遠過去」の断章が含まれる。「遠未来」では大始祖の足跡をたどる親子の物語、「遠過去」は異星の文明下で起こった重大事件が点描される。そのあたりは、後半の章で回収され壮大な伏線になる。

グレッグ・イーガン『ディアスポラ』との関連を指摘する感想を見かける。電脳化された人類、異星の探訪など、共通点は確かにあるだろう。とはいえ、本書はイーガンのような「宇宙論」が主題ではない。スターゲートを抜けた先に現れる異星人たちを描くクラーク『失われた宇宙の旅2001』とか、宇宙の膨大な時間の流れを相対論的に描くアンダースン『タウ・ゼロ』、ブラックホールを見える化した小林泰三「海を見る人」などの要素もある。結末も、どこか小松左京『果しなき流れの果に』風である。時間・空間のスケール差が大きすぎるため、宇宙で起こる多くの事象は人類には不可視のものだ(抽象化や推測しかできない)。それでも、本書のように望む(=主人公の名前)ことにこそ、人類の好奇心を代弁するSFの醍醐味がある。

なお、宮西建礼『銀河風帆走』と本書とは兄弟/姉妹のような関係といえる。どちらも天文部の末裔が主人公なのだから。

- 『銀河風帆走』評者のレビュー