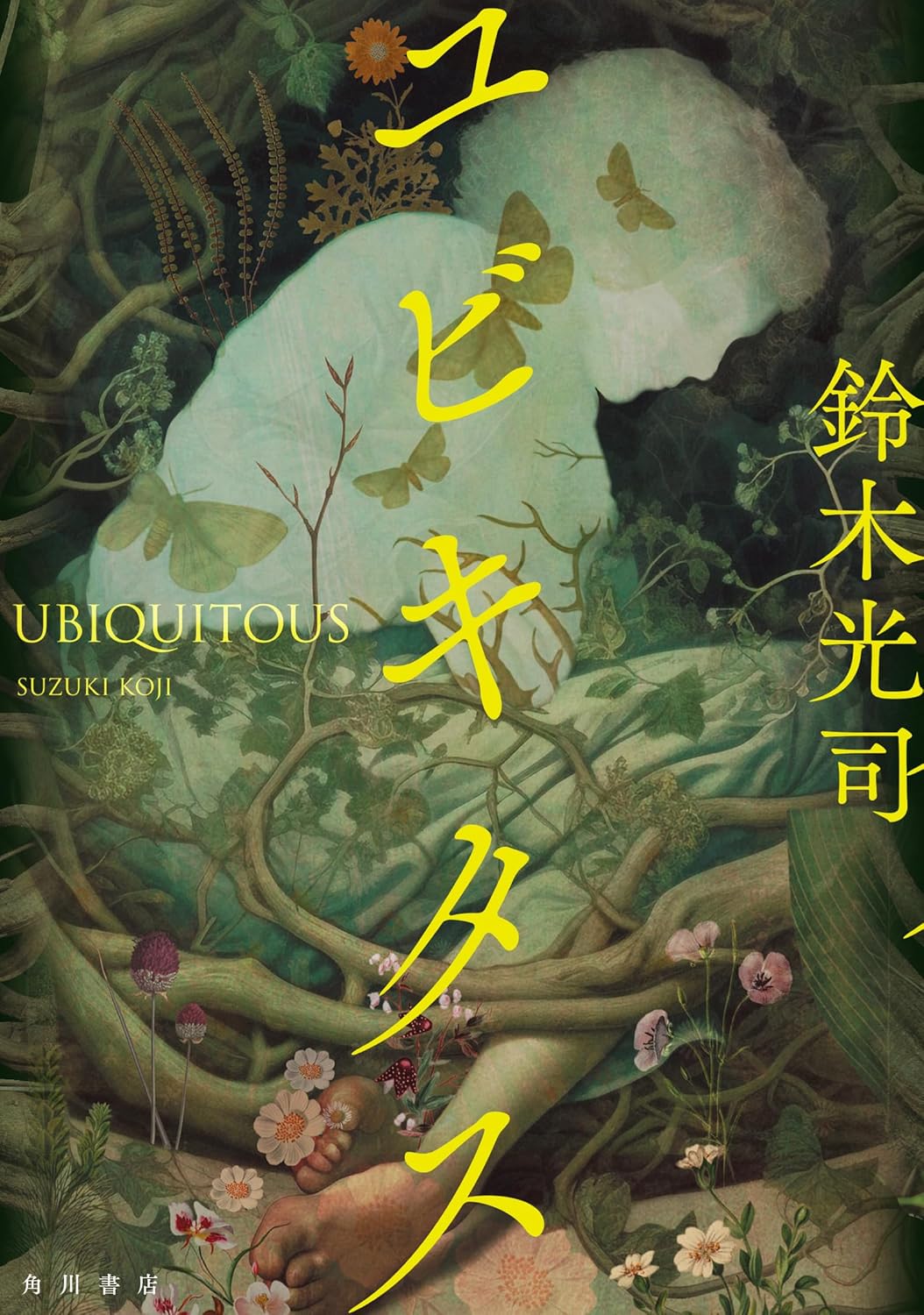

装幀:坂野公一(welle design)

2022年2月から翌年3月まで電気新聞に連載後、約3分の1を書下し/改稿したものが本書。著者は、参考図書の筆頭に植物の知性を唱えるステファノ・マンクーゾを据え、「地球生命の歴史を植物視点で眺めたらどうなるか」という発想で書き始めたと述べている。

帰還した南極観測船の自衛官は、友人たちに南極氷を贈った。余った氷の融通は問題ないからだ。その氷は地下3000メートルから採取された古代氷だった。同じころ一人の探偵が、元不倫相手の仲介で孫を捜す老夫婦の話を聞く。実在したかどうかも分からない孫なので成功はおぼつかないが、困窮するシングルマザーの探偵に破格の報酬を断る理由もなかった。

前者は原因不明の死亡事件に、後者は15年前のカルト教団集団死事件となって結びつく。登場人物は、主人公の探偵、医学から物理に専攻を変えた大学准教授、教団のドキュメンタリーを書いたジャーナリスト、若手の週刊誌記者、事件の鍵を握る謎めいた女占い師らである。主人公は行動派の探偵だが、謎の解明を主導するのは准教授になる。ただ、舞台が2026年頃の割に、人物たちの考え方、家族観や倫理観などが現代的に思えないのは気になる。

本書ではSFでおなじみのアイデアがたくさん投入されている。南極の氷に潜む「物体X」(キャンベルの古典「影が行く」あるいは、黒場雅人『宇宙細胞』など)とか、ヴォイニッチ手稿(シモンズ『オリュンポス』)が出てくる。これをクトゥルーにしてしまうとコリン・ウィルスンの二の舞(『賢者の石』)だが、そこは遺伝子に絡め(グレッグ・ベア『ダーウィンの使者』)今日的なパンデミック風、植物の優位性を生かした社会形成の方向(津久井五木『コルヌトピア』)にまとめている。ただし、本書のエピローグは蛇足ぎみ。

もっとも、本書は全構想の一部に過ぎず、「実は4部作を予定していて、もう大まかな構想はできているんですよ。第2部はアメリカが舞台で、第3部は大航海時代の物語。そして第4部では人類の宇宙進出を描く」とあるので、先々の展開は楽しみだ。

- 『竜と流木』評者のレビュー