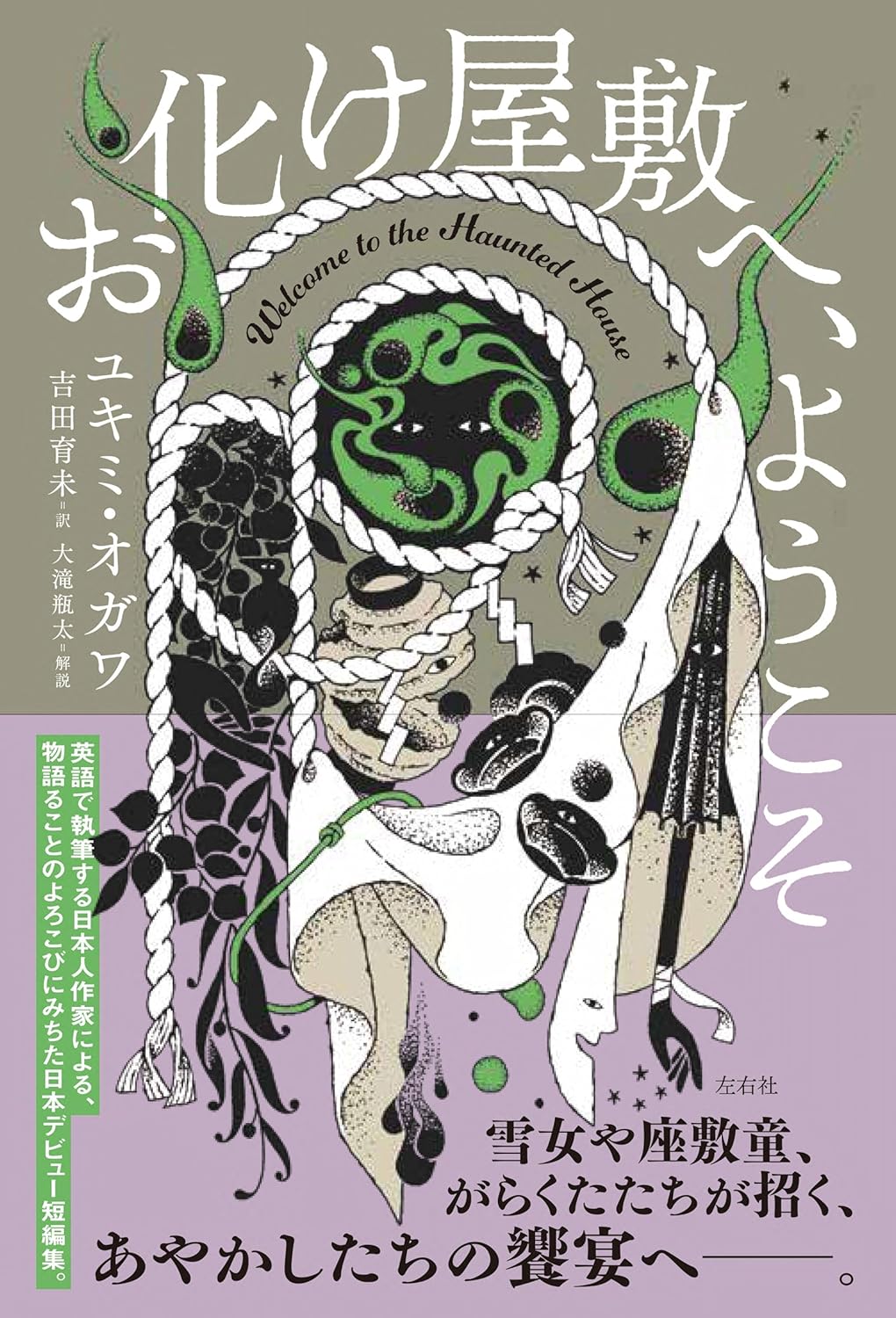

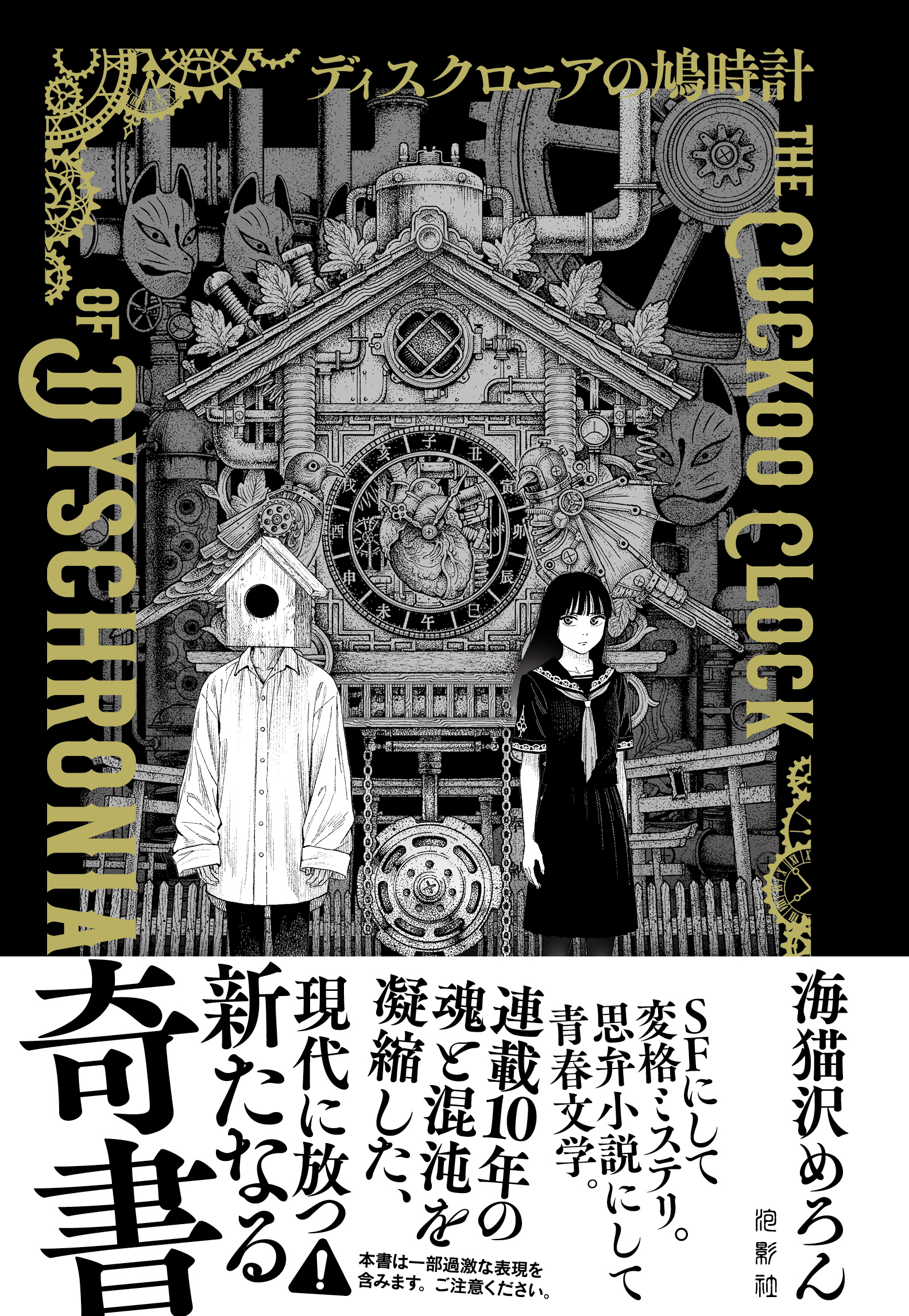

Cover Illustration:鈴木康士

Cover Design:岩郷重力+A.T

著者は英国在住の作家で主にファンタジイを書いてきた。ラテン語や古代ギリシャ語など“死語”の専門家で、古典語の教師をしていたこともあるという。初のSF長編である本書は、グラスゴーで開催された世界SF大会にて、2024年のヒューゴー賞長編部門を受賞した作品である。また、この物語はダイアナ・ウィン・ジョーンズの『クリストファーの魔法の旅』から強い影響を受けたと語っている(著者インタビュー)。

異星人との戦争に敗れ、地球は140億の人々もろとも滅亡した。主人公は〈ガイア・ステーション〉で暮らす17歳の戦士候補生だった。そこはわずか数千人が住む小惑星要塞で、反攻により人類の再興を図る拠点だと説明されていた。ただ、軍事独裁下の候補生には選択の自由はない。主人公は意に沿わない配属先を命じられる。

絶望的な状況、敵は強大で味方は少数、勝てる見込みは少ない。この設定は《宇宙戦艦ヤマト》みたいだが、日本的な意味での悲壮感はない。遺された人類はスパルタ式に鍛えられている。とはいえ、極端な役割分担や男女間の性差別がまかり通るテロ集団にすぎないのだ。主人公はたまたま鹵獲した宇宙船の異星人と知り合ったことで、次第に真相を悟っていく。物語は全部で5部に分かれ、ちょっと意外な仕掛けが施されている。

クィアや移民(異星人)差別、女の役割(『侍女の物語』風)など、現代的なテーマが取り入れられている。ただ、読んでみると《フォース・ウィング》的な(軍隊組織の)魔法学園を思わせる要素が多い。ワープ航法、宇宙戦艦、AI、ハッカーなどが出てくるものの、それらは魔法的なガジェットの位置付けだ。その点を納得できれば、テロリストに洗脳された高校生(相当の年齢)たちが、力を合わせて支配層の嘘を暴き、呪縛からの解放を勝ち取るまでの冒険物語として楽しめるだろう。

- 『フォース・ウィング 第四騎竜団の戦姫』評者のレビュー