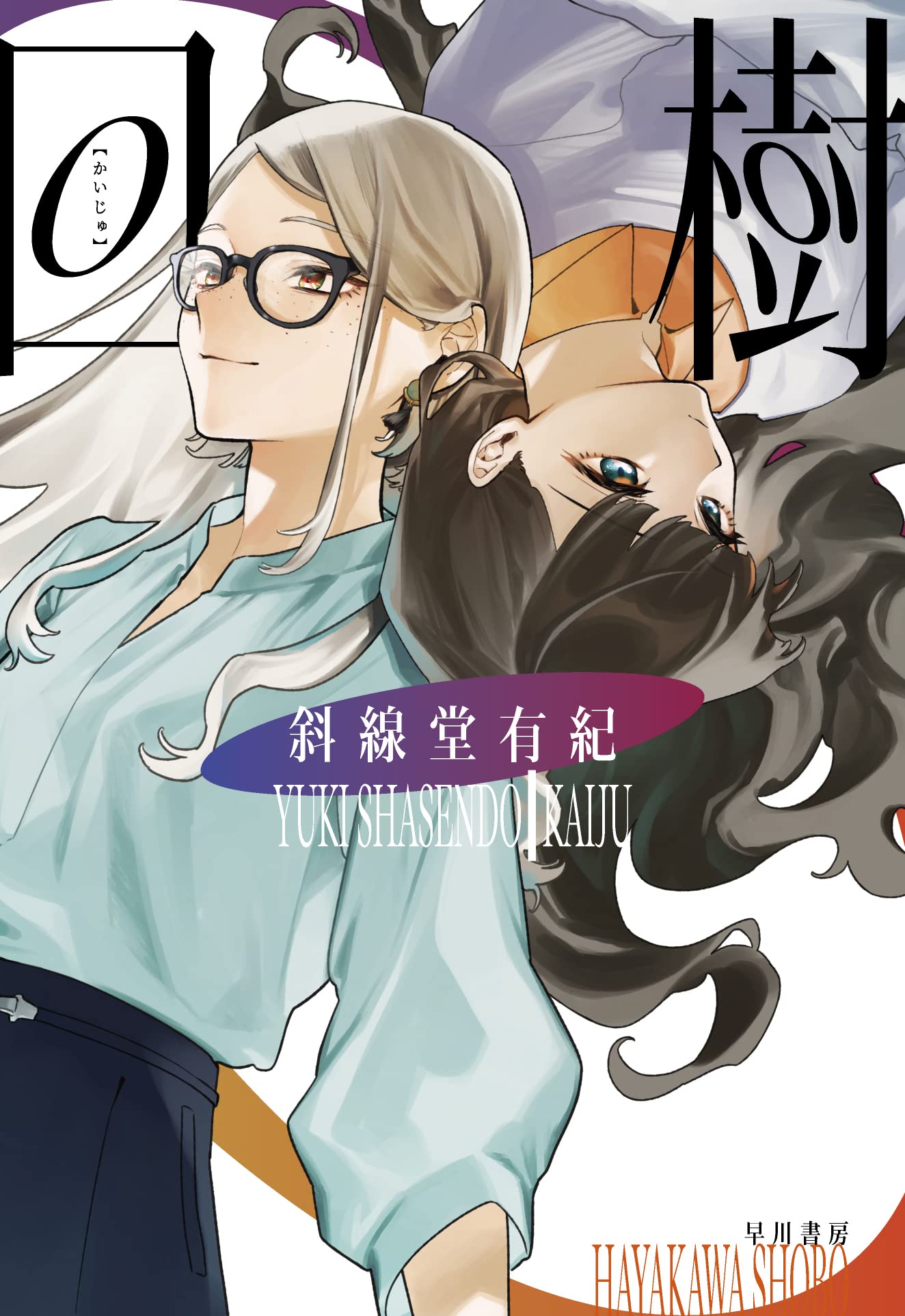

装画:宇佐崎しろ (C)宇佐崎しろ/集英社

斜線堂有紀の初SF短編集である。2016年に第23回電撃小説大賞メディアワークス文庫賞を受賞してデビュー後、ラノベから本格ミステリまで多数の著作をこなすが、その設定にはSF的な奇想が多かった。ただし、著者にはもともとジャンル意識はなく、依頼を受けてからその分野を研究するのだという。SFも同様であるらしい(ということは、2020年から集中して読んだということか)。3年で1000冊を読む読書力と、月25万字(単行本2冊分)の原稿を書く腕力があるからこそできる手法だろう。

回樹(2021)秋田県の湿原に全長1キロほどの人型物体が出現する。忽然と現れ、どこから来たかもわからない。しかし、植物と見なされた存在には特異な性質があった。

骨刻 (2022)生きている人の骨に、メッセージを刻みこむ技術が流行する。レントゲンを使わないと読み取れないため、書かれる言葉は秘匿性を帯びたものになる。

BTTF葬送(2022)2084年、映画館では一世紀前の名画が上映されようとしている。それを見るためには、安くはない入場券を手に入れる必要があった。

不滅(2022)あるときから死体が腐敗しなくなる。それどころか切除も焼却もできなくなる。埋葬に困った政府は宇宙葬を進めるが、それには莫大な経費が必要になる。

奈辺(2022)18世紀のニューヨーク、奴隷の黒人が白人用の酒場に入場しようとして騒動になる。そこに緑色の肌をした宇宙人が墜ちてくる。

回祭(書下ろし)お金が必要だった主人公は大金持ちの介助役に雇われる。そこには若い娘がたった一人で住んでいるのだが、昼夜を問わず無理な要求を強いられるのだ。

どの作品にもユニークな発想がある。骨に刻まれた文字、葬られる映画(その理由が奇妙)、不滅の死体、レイシズムと宇宙人の組み合わせなどなど、アイデアの扱いも意表を突く。表題作では主人公(作家)とパートナーだった女性との関係が坦々と語られ、物語の半分を過ぎたあたりでようやく回樹が登場する。主人公の物語は閉じるのだが、回樹の存在は曖昧なまま背景に隠される。

もちろん、すべての謎が解き明かされないSFはある。著者のミステリ『楽園とは探偵の不在なり』の元ネタ、テッド・チャン「地獄とは神の不在なり」も、天使と天罰が実在する舞台について何らかの種明かしがあるわけではない。ただテッド・チャンの場合、奇怪な世界を描くことが主であって、主人公の運命は世界構造に左右される従属物なのだ。

斜線堂有紀は、そこが逆転しているように思われる。つまり、主人公たちの思いや行動は世界のありさまと関係なく自発的/自律的にあり、世界はその道具に過ぎないのだ。しかも、道具(たとえば回樹そのもの、腐敗しない死体)は論理で説明がつかないオーパーツ的存在である。これは特殊設定ミステリを援用した、(かつてのバカSFに近い)特殊ガジェットSFといえるのかもしれない。特殊設定や特殊ガジェットは、理屈抜きで受け入れないと物語が成り立たないからだ。

- 『ガーンズバック変換』評者のレビュー