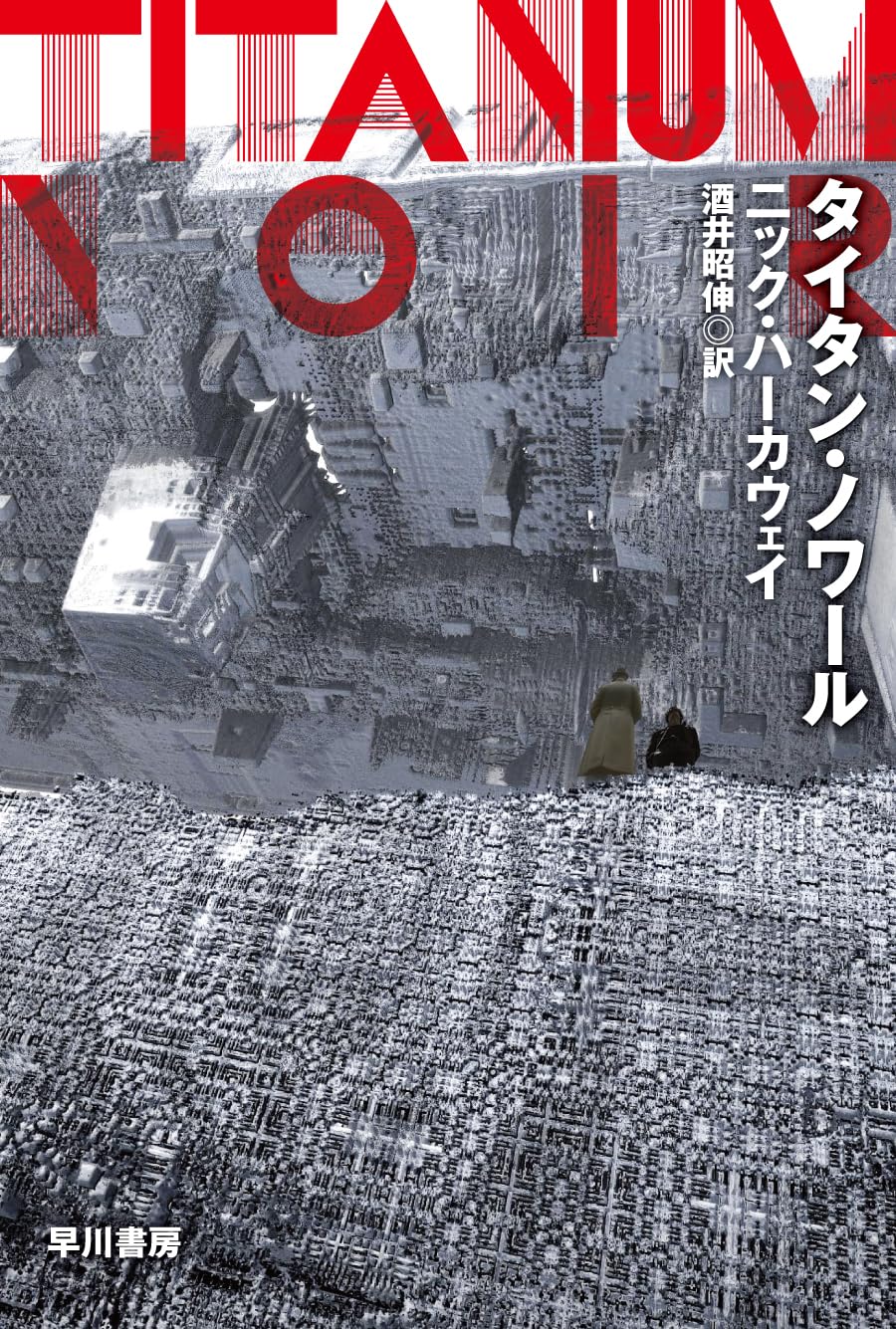

カバーイラスト:加藤直之

カバーデザイン:岩郷重力+W.I

《星を継ぐもの》の最終巻。このシリーズは前半3部作(1977~81年)で終わる予定だったものが、エージェントの強い要望を受けて10年後に続編『内なる宇宙』(1991⇒93年に翻訳)が書かれ、さらに遅れに遅れて14年後に続々編となる本書が出るという経緯をたどる。翻訳も、これまでの池央耿さんが昨年亡くなる(訳業は2020年頃までだった)などの紆余曲折を経て、31年後に内田昌之訳で出たわけだ(ちなみに、2000年以降のホーガン翻訳はすべて内田訳になっている)。

ただ、新装版にリニューアルされたといっても、シリーズ既刊の初版はすべて前世紀である。本書ではオールド読者向けに、プロローグと解説に「前巻までのあらすじ」が載っている。ネタバレありだが、いきなり本書から読む人はいないだろう(初読者には、最初の巻からを強く薦めます)。

内宇宙からの侵攻(『内なる宇宙』)を退けたのもつかの間、ハント博士はマルチヴァースに存在する別の自分からの通信を受ける。博士はテューリアンたちと共同で、並行宇宙間を移動する手段の研究をはじめる。研究は難題を抱えながらも進むが、並行世界は時間も空間も無限の組み合わせがある。どこをターゲットに定めるのかで議論が起こる。一方、5万年前、破壊されたミネルヴァがまだ健在な時代に、5隻のジェヴレン人宇宙船が出現する。

ハント博士、ダンチェッカー博士という、おなじみの登場人物は健在だ。物語の中ではチャーリーが月で発見されて(2027年)から、まだ6年しか経っていない。過去のシリーズ作品と同様、本書でもこの2人や他の登場人物たちが議論を積み重ねる。たとえば、簡単な図式で例示しながら、マルチヴァースを移動する物理が論じられる。イーガンのような難解さはない。また1人のジャーナリストの取材を介して、支配欲をまったく持たないテューリアン文明と、暴力を原動力に発展してきた人類との比較論も出てくる。文明論にしては単純化しすぎと思えるものの、旧来のSFが持っていた理想主義も悪くない、とも感じる。

前巻『内なる宇宙』の「日本版への序文」で、ホーガンはDAICON5(1986)にゲスト参加した際に「右を見ても左を見ても、溢れ返るばかりの旺盛な活力に圧倒される思いだった」と書いた。これは、当時の日本SF大会の参加者がとても若かったせいもある(平均年齢21歳!)。今では+40歳であり(たぶん)大会の活力は歳相応に失われている。その間SFの中味も複雑かつ高邁となり、シンプルに高揚感が得られた昔流のセンス・オブ・ワンダーではなくなった。ある意味老成したわけだ。しかし、プリミティブな作品《星を継ぐもの》や《三体》には、未だ多くの支持が集まる(最近でも『一億年のテレスコープ』が注目を集めた)。原点は確かに荒削りだが、そのパワーには侮り難いものがあるのだ。

- 『巨人たちの星』評者のレビュー

(最初の三部作完結時に書かれたものです)