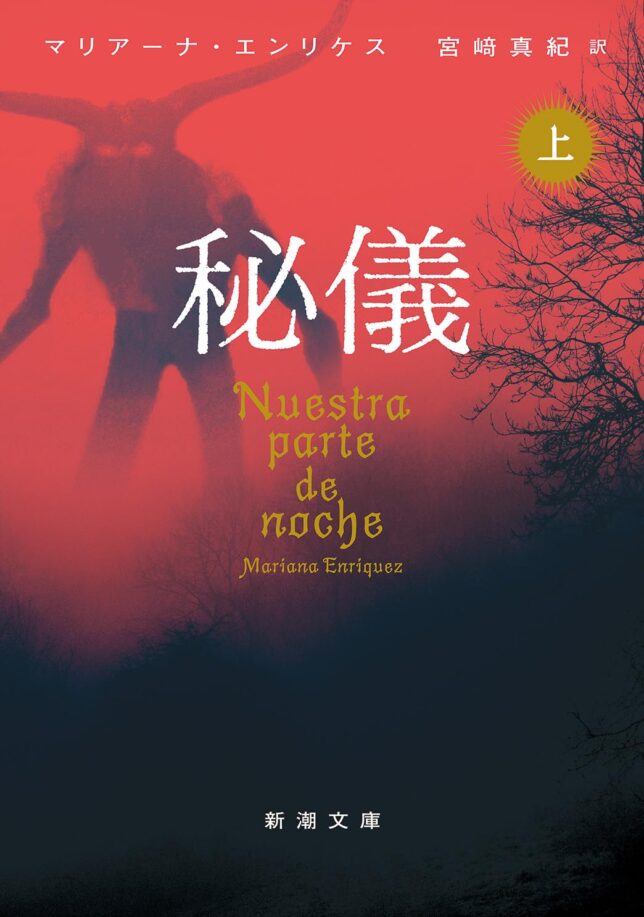

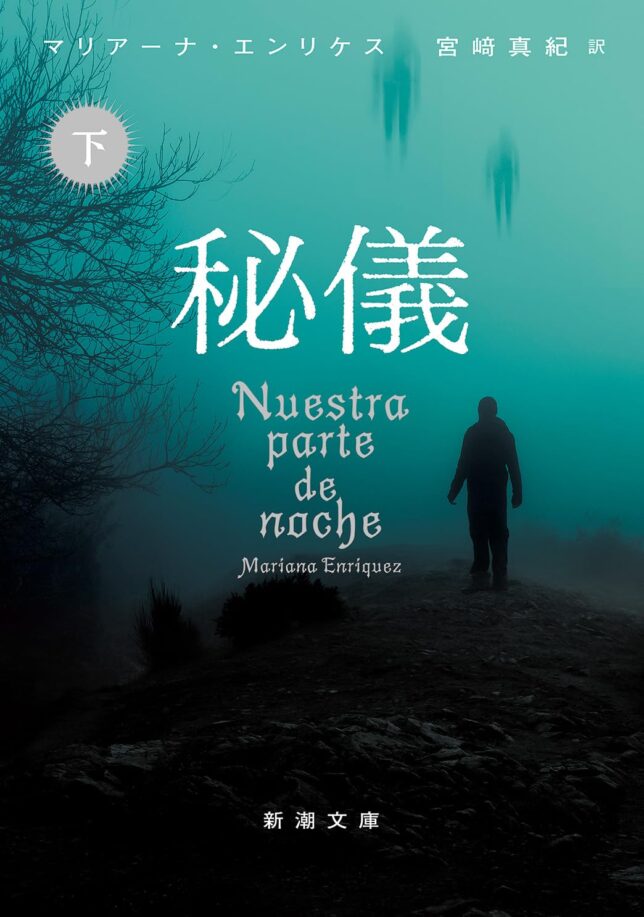

Nuestra parte de noche,2019(宮﨑真紀訳)

カバー写真:David Wall / Moment / Getty Images

2年前に『寝煙草の危険』、7年前に『わたしたちが火の中で失くしたもの』と短編集が先行して紹介されてきた、アルゼンチンの作家マリアーナ・エンリケスによる(上下で1000ページを超える)長編ホラー大作である。近頃話題の《スパニッシュ・ホラー》(スペイン語で書かれたホラー)の1冊ではあるのだが、非英米的な要素を多分に含んだ読みどころの多い作品になっている。

生き神の鉤爪 1981年1月:6歳の子どもと父親が旅をしている。母親はもう亡く、父も心臓に疾患を抱えている。ただ、父には超常的な〈闇〉を開く力があり〈儀式〉を行う義父母が住む広大な地所に向かっているのだ。左手 ブラッドフォード医師が〈闇〉に入る 1983年1月、アルゼンチン、ミシオネス地方:父親が少年だった頃から治療を専任する外科医が語る〈教団〉と〈闇〉との関係。ひとけのない家々にまつわる邪悪なこと 1985‐1986年、ブエノスアイレス:地所を離れ、少年と父親は首都に住むようになる。父の具合は悪く、乱暴な行動も理解を越えていた。少年は反発を覚えながら能力を開花させていく。やがて友人3人と街の一角にある空き家に侵入するが。チョークの魔法円 1960‐1976年:少年の母親が語る、スコットランドから連なる教団の起源とその歴史、最強の霊媒である父との出会い。サニャルトゥの穴1993年、オルガ・ガジャルドの報告:過去に国軍が秘密軍事行動で処刑した遺体が穴に埋められている。その実体を探ろうとした記者は奇妙な現象に悩まされる。空で咲く黒い花 1987‐1997年:少年は自身の能力の秘密と向き合うため、かつて逃れた祖父たちの地所を再び訪れる。

物語は全部で6章からなる。先住民に根ざした非キリスト教的な儀式、ただそれらは英米風の邪教ではなく南米社会の暗黒面を象徴する存在なのだ。アルゼンチンを含む南米の多くの国では、軍部によるクーデターが頻発し、独裁政権がたびたび樹立されてきた。そこでは反体制派に対する容赦ない弾圧/虐殺が行われ、政権と癒着した富裕層による支配が当たり前のようにある。この物語が過度に政治的という感じはしない。ただ、逃れられない生活の一部(その過去)として社会的な〈闇〉の存在感が濃厚に漂う。

本書の描くのは呪われた一族/血族ものというより、父と子、母と子、従姉妹、伯父など、もっと身近なそれぞれの親子の物語である。そのためか、親子の関係、逃れる超能力者と追う組織など、キングの作品を思い浮かべるシーンは多い。とはいえ、キングの描く乾いて荒涼とした北米と、エンリケスの高温多湿なアルゼンチン北部の密林とは、明らかに色合いが違っている。地獄の扉を開くという(むしろ)ありふれた題材を、とてもユニークな切口で再演したものといえるだろう。

- 『フェアリー・テイル』評者のレビュー