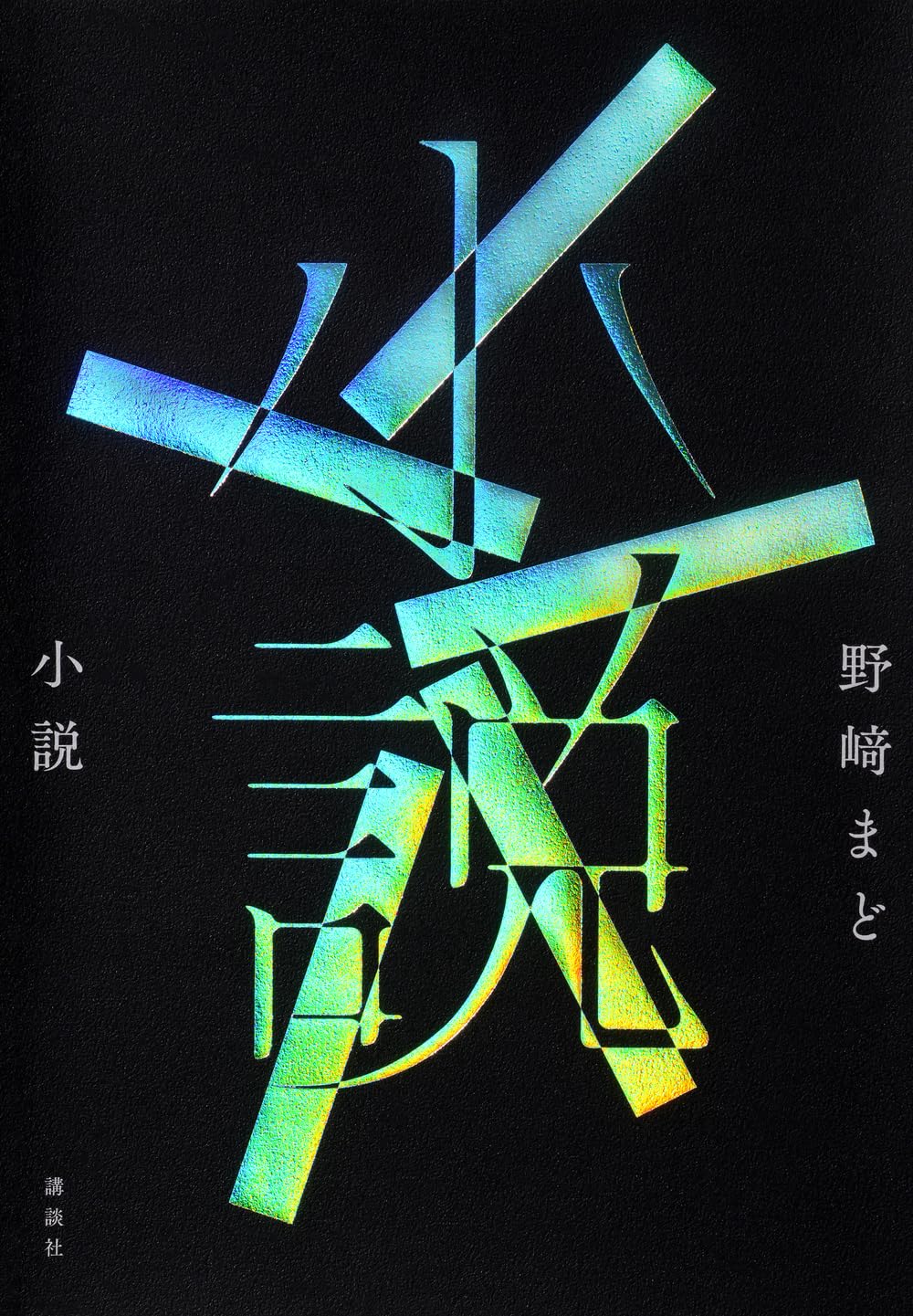

前作『タイタン』から4年ぶりの新作長編である。小説現代2024年10月号一挙掲載後に単行本化されたもの。『小説』というシンプルにして大胆な表題だが、「書く」と「読む」の2つの面が描かれている。主人公は主に後者の立場だ。著者は、テイヤール・ド・シャルダン『現象としての人間』を契機として構想が産まれたとも語る(上掲の著者インタビュー)。

主人公は医師の息子で幼いころから本を読んでいた。父親を喜ばすため大人向けの本を選んでいたが、中でも小説にのめり込むようになる。やがて、転居した都内の小学校で1人の読書仲間を得る。学校の隣には明治以来の大きなお屋敷があり、有名な作家が住んでいるらしかった。黙って忍び込んだ2人は、髭もじゃの作家の書庫に案内され自由に本が読めるようになる。

作家のペンネームは2人には明らかにされず、どんな本を書いたのかは分からない。屋敷には芥川龍之介も住んだことがあったらしく、さらに、地下の謎の空間で作家の孫の同学年らしい女の子を見かける。主人公は太宰治、司馬遼太郎、トールキン、高橋克彦(『総門谷』)、小泉八雲などなどと出会い、そしてアイルランドの詩人イェイツに至る。同じような読書体験をした人は結構いるはずだ。

物語は、元科学者の小学校教諭、博物館の研究者、屋敷を管理する税理士、警視庁の警部補ら多数の登場人物と、小学校から30代に至る時間が断続的に(しかし文章としてはシームレスに)繋がり、(自身の体験や取材を交えた)日常世界とイェイツの詩の幻想世界が、また切れ目のない一続きで描かれている。それにしても、シャルダンのオメガ点と「読むこと」とは普通なら結びつかない。驚きの発想だろう。何のアウトプットも出せないまま膨大な物語をただ読み続ける世の読書家に、その意味を(肯定的に)問う啓蒙の書といえるのかもしれない。

- 『タイタン』評者のレビュー