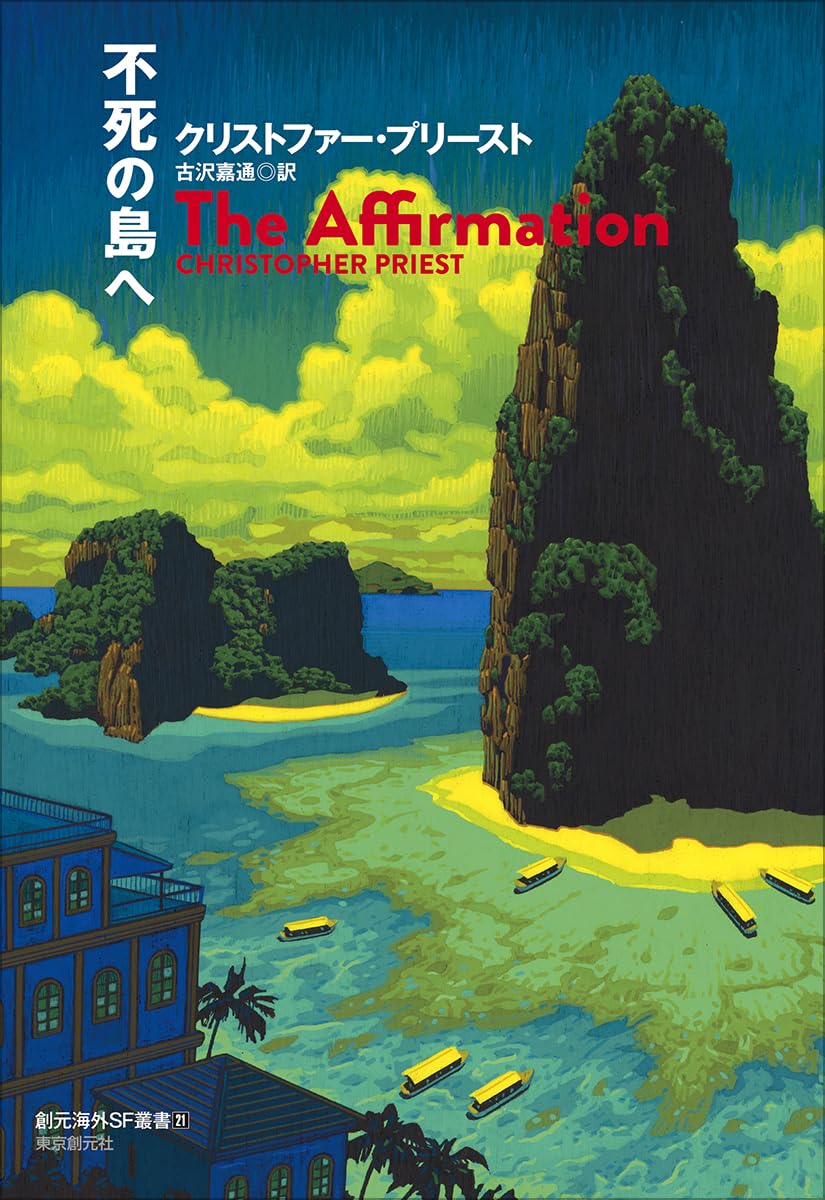

装画:影山徹

装幀:岩郷重力+S.KW

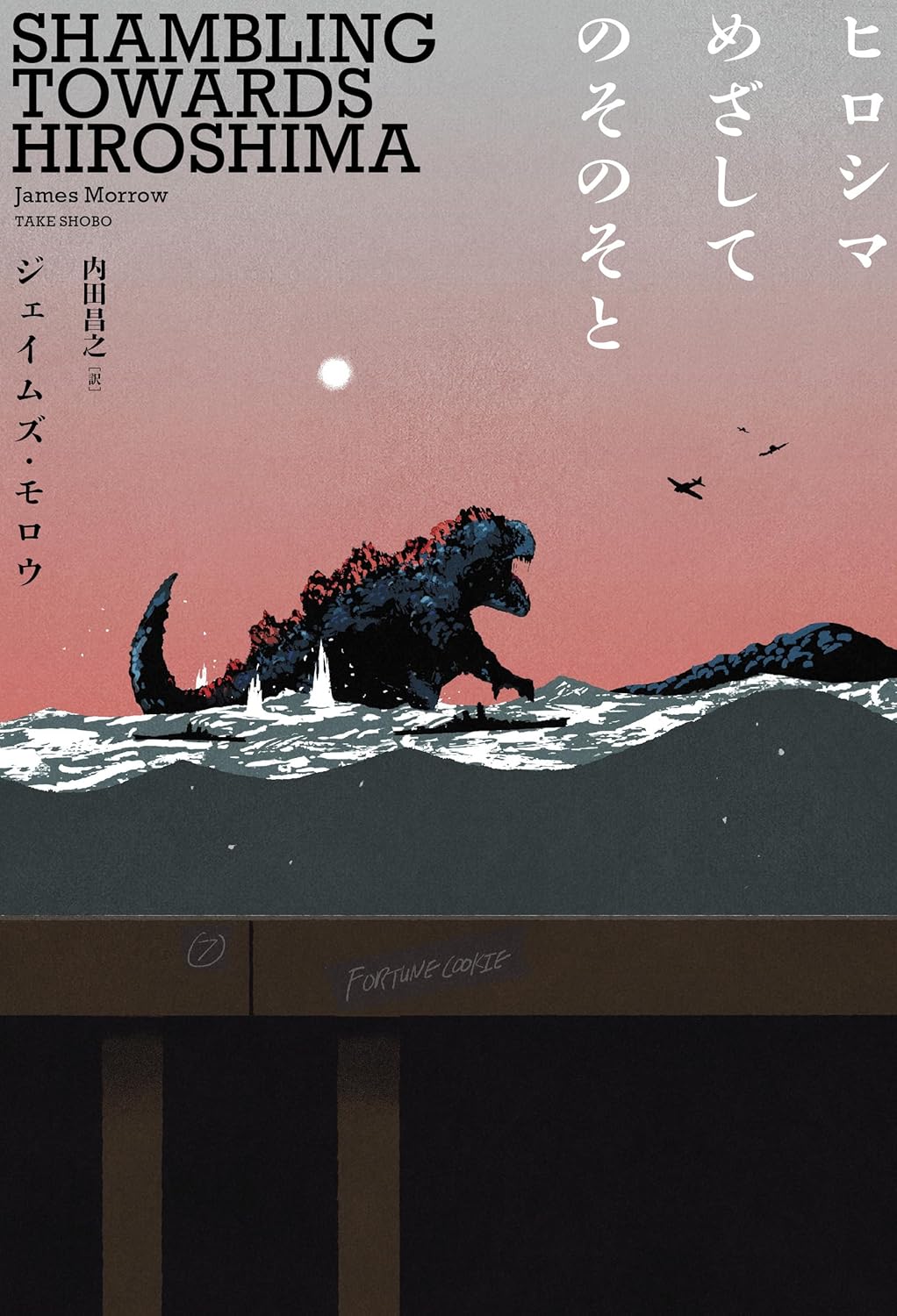

2年前に亡くなったクリストファー・プリーストが、1981年に書いた6冊目の長編にあたる。『ドリーム・マシン』(1977)と、『魔法』(1984)の間に書かれたものだ。半世紀にわたる執筆歴から見ると初期作だが、《夢幻諸島》の存在が明確に描かれた最初の長編という意味で、記念碑的な作品ともいえる。

主人公はロンドンに住む29歳の青年、ある事件を経てウェールズとの国境に近い田舎の別荘に引きこもり、ひたすらタイプライタを叩く執筆活動にのめり込む。それは一人称の物語で、舞台は〈夢幻諸島〉と呼ばれる千の島からなる世界だった。主人公は「不死の島」へと旅をする。そこでは知人や恋人たちも姿を変えて現われる。

プリーストは本書の序文(2015年に書かれたもの)で、発表当初の批評家による浅い読みに対して、いまではクラシックとして読み継がれているのだから、結果は明らかだと揶揄的に書いている。70年代から80年代にかけては、SF界でも『ドリーム・マシン』の結末部分を「曖昧すぎる」「夢オチだ」とする声はあった。幻想と現実の境界がシームレス(どちらも真実)という発想は、当時の読者や批評家(の一部)からは受け入れられなかったのだ。逆に文学の読者には、SF設定が邪魔に思えただろう。しかし「不死」などは幻想=夢幻の一端なのであり、もはやこれを理解できないプリーストの読者はいない。難解な作品が多い(それでも、ほとんどが年間ベストに選出される)《夢幻諸島》ものだが、本書は初期作だけあって分かりやすい。はじめてのプリーストという人にもお奨めできる。

- 『隣接界』評者のレビュー