装幀:田中久子

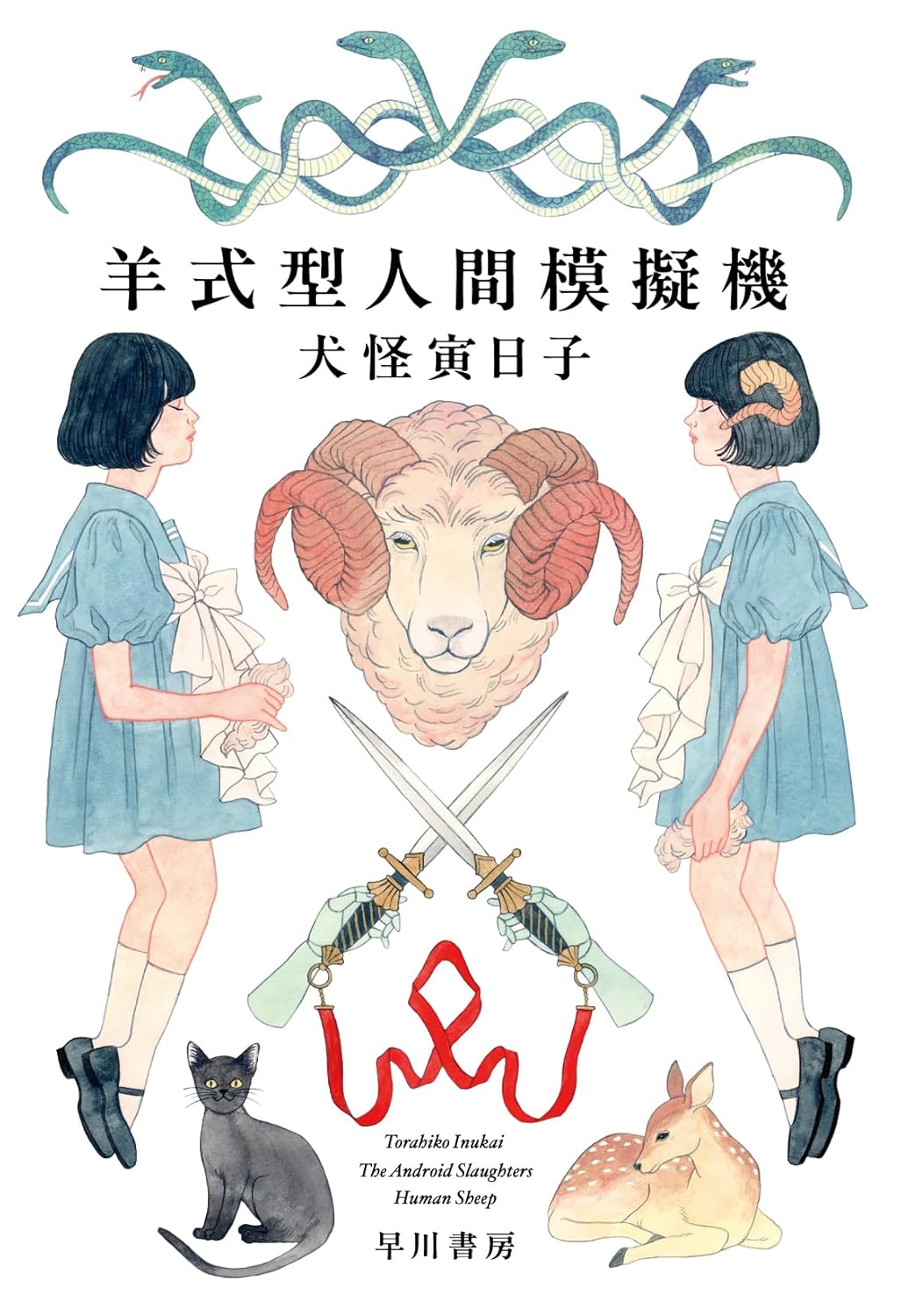

ダブル受賞だった第12回ハヤカワSFコンテスト大賞受賞作の2作目。犬怪寅日子は、コミカライズされた『ガールズ・アット・ジ・エッジ』の原作者でもある。カクヨムで小説発表をしているが、本書がデビュー作となる。

主人公はユウ、ゆー、Uなどと呼ばれている。屋敷に住む一族に代々仕え、家事や雑用を一切切り盛りする不可欠の存在だった。中でも重要なのは羊に関する儀式だ。この一族では、家長が歳を取ると、ある日突然羊に変態するのである。

物語はUの一人称で語られる。Uはアンドロイドであるらしい。とても長い間仕えてきたせいか、不調の兆しが散見される。また、一族の家系図が7代目まで遡って示されている。登場人物は多く、それぞれの人物の愛憎や特徴が描かれる。ただ、深くはなくスケッチのように淡々としている。一族やUの出自は、匂わされているが明らかにはならない。

選考委員の評価(抜粋)は以下の通り。東浩紀:力作であるのはまちがいない。しかし筆者には読むのが辛く自己満足にも思われ、最低点となった。小川一水:今回もっともオリジナリティに富んだ一本だった。(略)文体の跳ねるようなリズムが好ましく、引き込まれた。神林長平:内容や描き方がぼくの個人的な琴線に触れたので最高点をつけた。選考会の議論中も、初読時に憶えた「凄み」の印象は揺らがなかった。菅浩江:とても好みの作品でした。語り口も世界観も、幻想文学になれている人には嬉しくなるたぐいです。塩澤快浩:オリジナリティは高く評価するが、(略)イメージの強さがプロットの弱さに勝っていないと感じられた。

もう1つの作品に批判的だった選考委員2人だが、逆に本作を強く推している。本書には現代的な問題定義やSFガジェットはない(あっても薄い)。物語はフラットで、アンドロイド執事がえんえんとしゃべり続けるだけだ。なかなか読ませるが、その語りに没入できるか冗長と感じるかで評価は分かれるだろう。

さて、表題では「人間模擬機」とあり、ここでの人間はわれわれの知っている人間ではなく、シミュラクラ=レプリカントという機械、あるいは人間もどきだと示唆される。また英題(表紙記載)はもっと直截的で「人間羊の畜殺アンドロイド」なのだ。だとすると、本書の一族は単なる羊の変種であって、つまり食肉家畜なのである。

- 『コミケへの聖歌』評者のレビュー