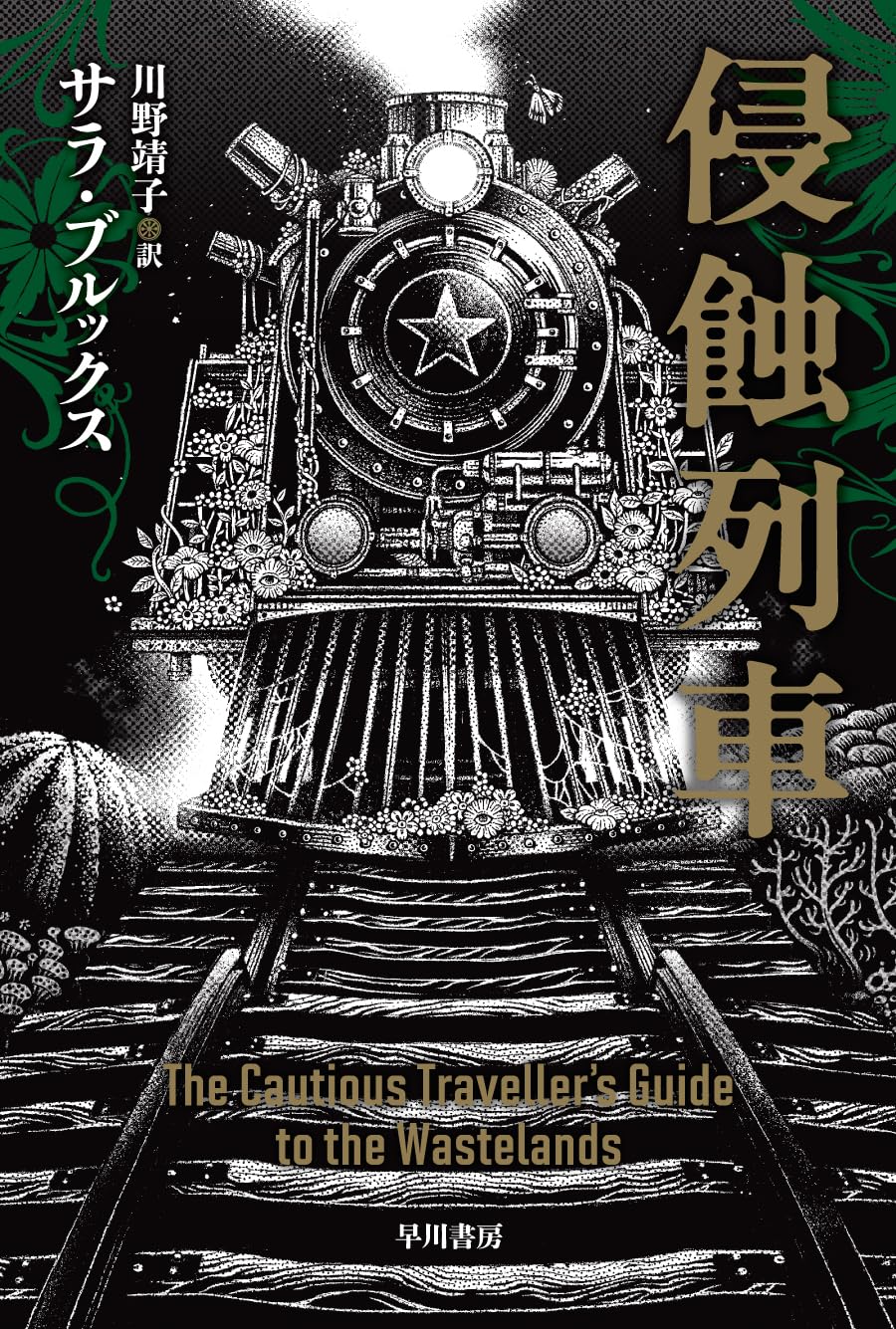

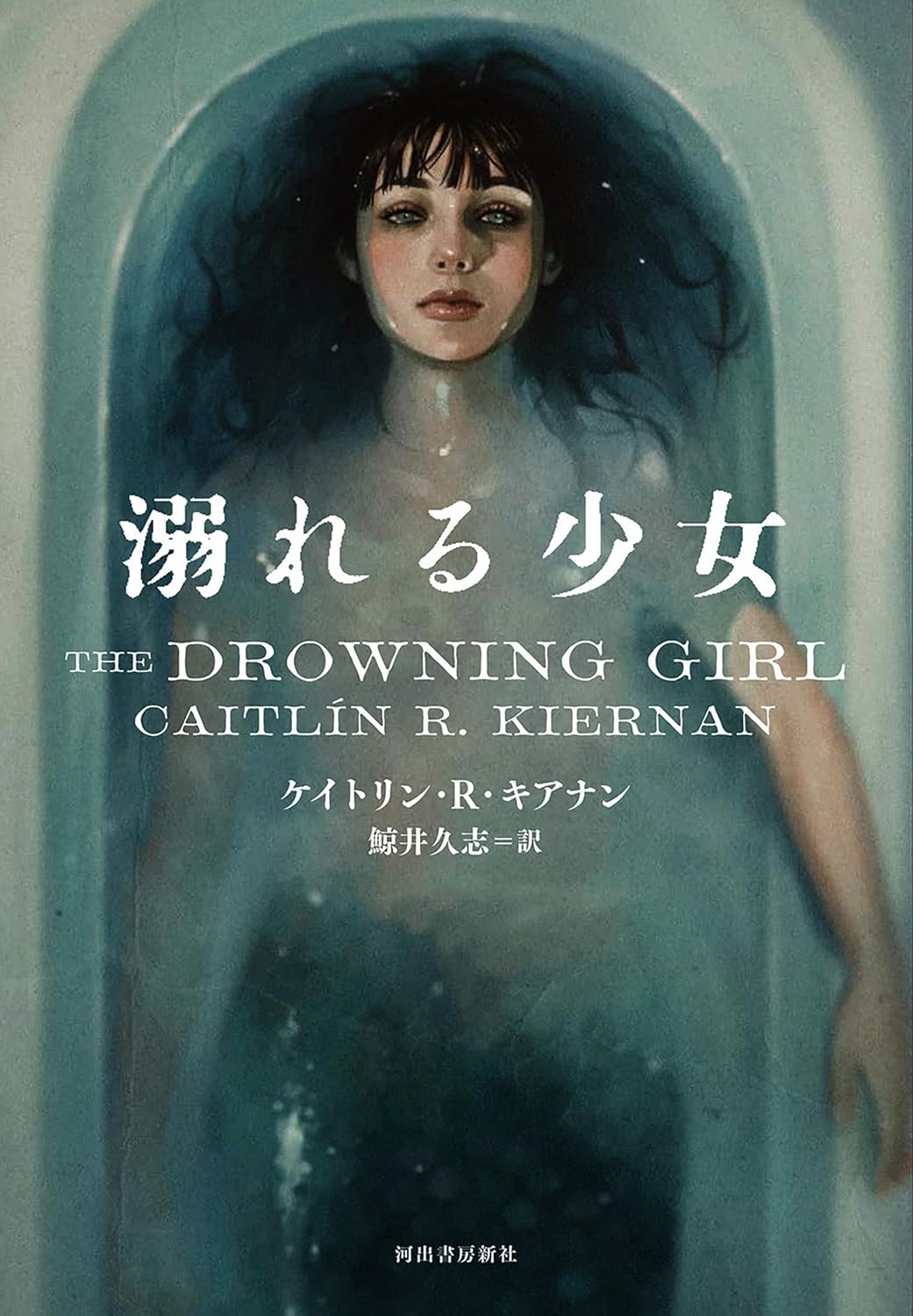

装画:雪下まゆ

装丁:名久井直子

著者は1964年アイルランド生まれの米国作家、古生物学者でもある(自サイトのトップページが本書のトレーラーになっている)。多くの著作と受賞歴がありながら(18年前に訳された)ノヴェライズの他、短編が数作翻訳されただけで日本ではほぼ知られていなかった。本書はブラム・ストーカー賞、ジェームズ・ティプトリー・ジュニア(現アザー・ワイズ)賞を受賞した注目作である。ひと昔前の作品ながら、いま読んでも新鮮だ。

主人公はタイプライタで怪談を書こうとしている。画家を自称するが、1枚も売ったことはない。いまは偶然知り合ったトランス女性と同棲している。あるとき深夜のドライブで川辺を走っていると、ヘッドライトに美術館で見た「溺れる少女」そのままの裸の女性が浮かび上がる。

舞台は現代(2010年頃)、物語は主人公の一人称で語られ、自問自答が入り交じる。母親、祖母は精神的な病で亡くなっており、娘の自分も精神科医にかかっていて薬が欠かせない。「溺れる少女」は幼いときに母に連れられて見た美術館の絵だ。絵の女が実在の女になり、女は何か過去にあったおぞましい事件と関係があるらしい。

主人公はさまざまな葛藤を抱えている。記憶は混乱し、書かれた物語はある部分では一貫するが、別の部分と整合しない。夢なのか現実なのか/歴史的な犯罪なのかカルトなのか/あるいは強迫観念にとらわれた妄想なのか。これらが渾然となって読み手にまとわりつく。この混沌さには、お話がPCとかではなく、簡単に書き換えられないタイプライタで書かれたという設定が効いているのかもしれない。

視点は病んだ主人公にある。つまり語りが真実かどうか分らない。文学では常套的な読者を欺く技法だが、とはいえ、積み重ねられた嘘(思い込み)は重厚だ。ルイス・キャロルの詩などさまざまな引用と物語内物語(既存の自作品を含む)を駆使する複雑な構成なので、読み通すのは大変ではあるものの、書かれた内容自体は難解ではないだろう。訳文も明快で読みやすい。ただし、一応の解決を見る結末にミステリのような明快さはない。

- 『魂に秩序を』評者のレビュー