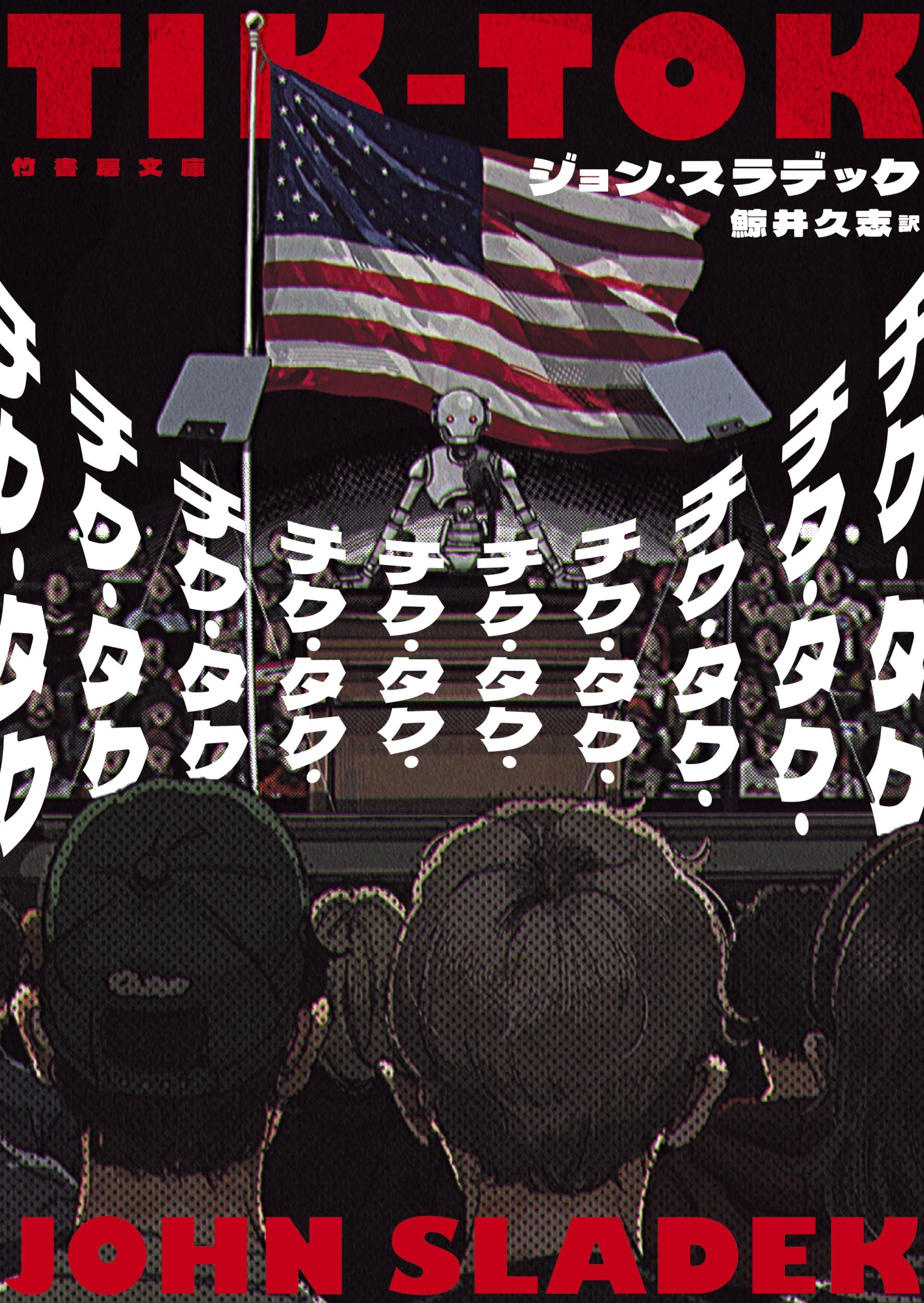

イラストレーション:GAS

デザイン:坂野公一(welle design)

人を喰った(長すぎる)邦題ではあるが、内容相応、著者らしいともいえる。本書はカルト作家スラデックの書いたロボットものの長編である。スラデックの作風はSFでも文学でもない独特のもので、一部読者に人気はあっても賞には恵まれなかった。本書は唯一、英国SF協会賞(1983年)を受賞した作品である(スラデックは当時英国在住だった)。

とある金持ちの家で使われていた家庭用ロボットのチク・タクは、ペンキ塗りをしていた際にインスピレーションを得て壁画を描く。主人は気に入らなかったが、ロボットの絵は評判を生み高値で売れるようになる。チク・タクは有名になった。しかし、このロボットは倫理を規定する「アシモフ回路」が正常に働いていないのだ。

7年前に翻訳が出た『ロデリック』(1980)もロボットが主人公だった。成長していく無垢なロボットのお話である。本書のチク・タクは既に大人で、自身の利益のためにはどんな手段も厭わない。葛藤がないので、ノワール(悪人)というよりサイコパスに近いといえる。ロボットサイコパスなのである。

一方、この物語の社会では、ロボットは道具というより「奴隷」扱いである。道具だと人の手を煩わせる。奴隷ならぞんざいに命令しさえすればよい。知能があっても差別は当たり前と思っている傲慢な人間を、倫理感を欠いたロボットが出し抜くのだ。書かれた当時は寓意に過ぎなかったろうが、AIが急成長する今の時代では妙にリアルである。

スラデックは、『黒い霊気』(1974)、『黒いアリス』(1968)、『見えないグリーン』(1977)、『スラデック言語遊戯短編集』(1977)と1970~80年代にかけて翻訳されてきた。このあたりは変格ホラー/変革ミステリに分類される作品である(今なら奇想小説だろう)。前評判に反して、SF作家という印象は薄かった。90年代になってから『遊星よりの昆虫軍X』(1989)が紹介され、日本で編まれた短編集『蒸気駆動の少年』(2008)でようやくその全貌が窺えるようになる。スラデックのSFは代表作が『ロデリック』とされる。本書はそれをひっくり返したような面白さがある。長さも半分ほどで軽快に読める。

ところで、訳者の鯨井久志は京大SF研出身者(京大生ではなかったようだが)としては、大森望世代以降30年ぶりにプロ出版を果たした翻訳家。

- 『ロデリック』評者のレビュー