VGプラス合同会社が編集し、Kaguya Planetレーベル(発売元:社会評論社)で出すアンソロジイの第2弾(OSAKA2045)と第3弾(ここに浮かぶ景色)である。大阪と京都にちなむSFという、地域をテーマとしたご当地作品集。実在の都市名を冠するアンソロジイは、文学ならともかくSFではあまり見かけない。著者はかぐやSFコンテストの入選者を中心に、地域在住だったり生地だったりの所縁ある作家たち、それぞれ大阪10人+1人/京都8人から成る。

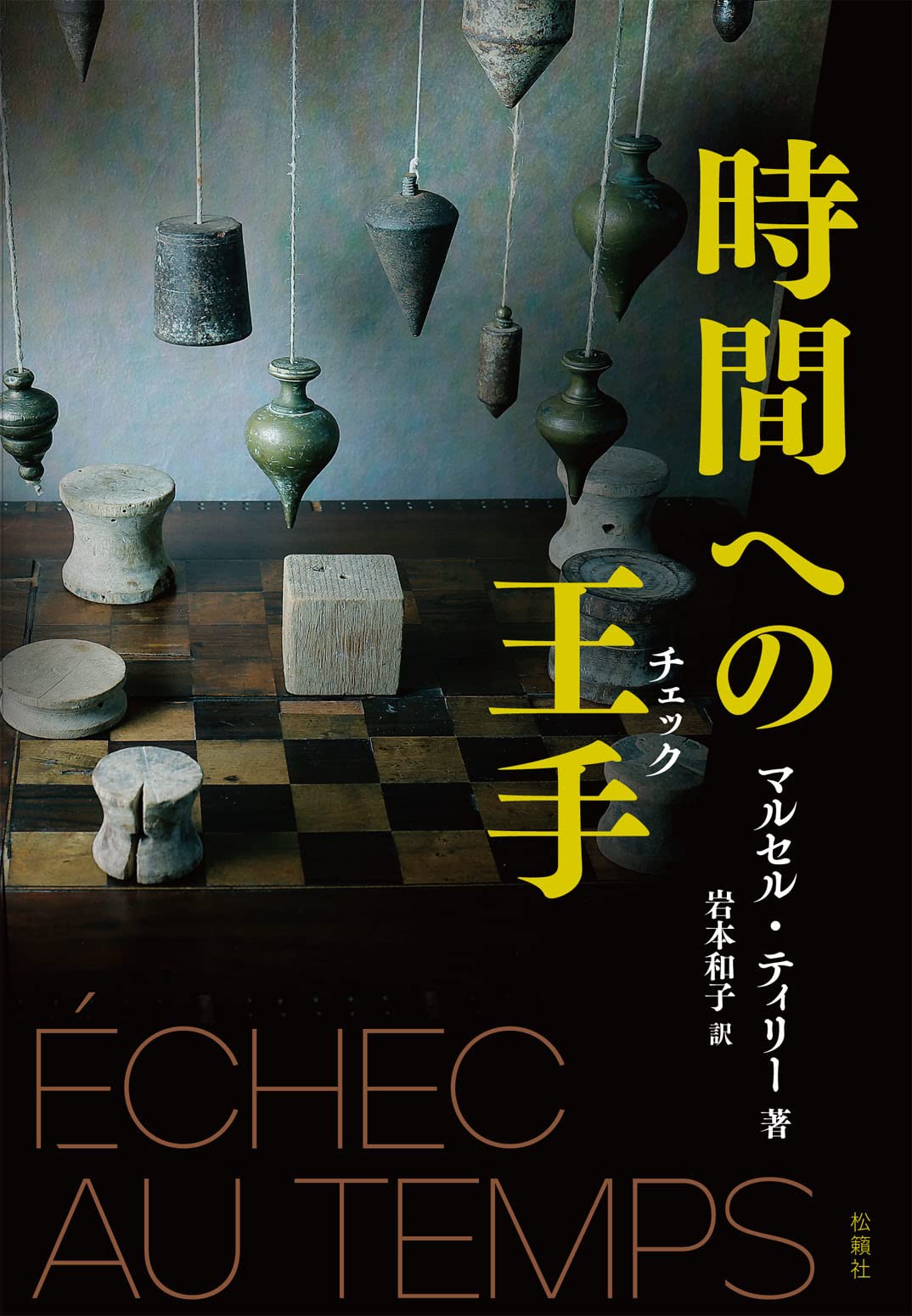

OSAKA2045

北野勇作「バンパクの思い出」20年前なのか75年前なのか、混在する2つのバンパクの思い出が余談を交えながら語られる。玖馬巌「みをつくしの人形遣いたち」夢洲にある万博跡地の科学館で、コミュニケーターを務める主人公と先輩や館長、AIの目指すものとは。青島もうじき「アリビーナに曰く」70年万博が持続され75年を経た世界で、瓦礫から生まれたアリビーナは月を目指す。玄月「チルドボックス」先の万博の年生まれの老人と、後の万博生まれの若者が同居する靭公園近くのマンション。中山奈々「Think of All the Great Things」10編のSF俳句が映し出す十三(じゅうそう)の人々の生きざま。宗方涼「秋の夜長に赤福を供える」絶えようとする伝統の菊人形を守る、枚方市に住む祖父親子3代の奮闘記。牧野修「復讐は何も生まない」IRの失敗、南海トラフ地震による水没を経て荒野と化した夢洲で、荒んだ会話を交わす2人の女は待ち受ける男たちと対決する。正井「みほちゃんを見に行く」主人公の伯母にあたるみほちゃんは寂れた地域に住む。スキルがあるのに定職につかず独り身のみほちゃんは、なぜそんな生き方を選んだのか。藤崎ほつま「かつて公園と呼ばれたサウダーヂ」バーチャル空間の中では、好きな時代の長居公園を選ぶことができる。それは亡くなった叔父の足跡を再現する旅でもある。紅坂紫「アンダンテ」活動への資金援助を絶たれ、インディー音楽が廃れた大阪で、かつて街を棄てたバンド3人組がコンサートを開こうとする。蜂本みさ「せんねんまんねん」(先行発売特典)2045年、堺の小学生が発信した音声メッセージは、同じ大阪の見知らぬ誰かからの返信をもらう。

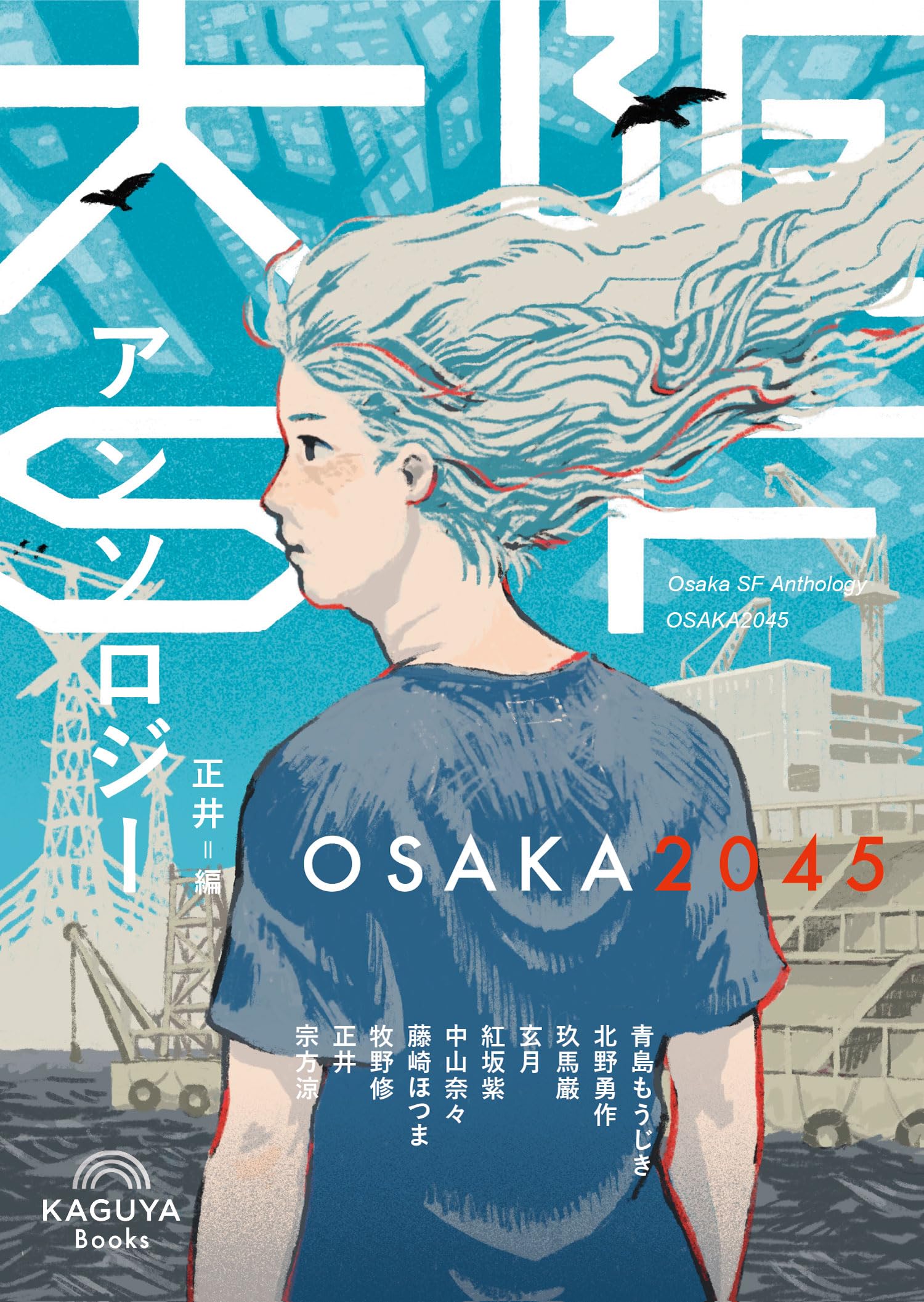

ここに浮かぶ景色

千葉集「京都は存在しない」1945年、京都は黒い柱に覆われ失われる。それ以来、存在したはずの京都を見てきたようなエッセイが流行する。暴力と破滅の運び手「ピアニスト」美術館に展示された〈仮相〉は人の考えを読んで形を変える。ポーランドから招聘したピアニストは展示を気に入り、思わぬ希望を出してくる。鈴木無音「聖地と呼ばれる町で」丹後半島の北辺、映画の聖地とされる町で民宿を営む主人公と、親父の仕事を検証する映画監督の息子との交流。野咲タラ「おしゃべりな池」京都市南部の巨椋池跡は、今は広大な農地になっている。そこで一人暮らしをする祖父は昔あった蓮池の話をする。溝渕久美子「第二回京都西陣エクストリーム軒先駐車大会」西陣を盛り上げようとイベントが計画される。ミリ未満の隙間で決まる軒先駐車の極限技を競うのだ。自動運転なら容易いが、もちろんマニュアルのみである。麦原遼「立看の儀」年に一度、京都大学跡地で立看の儀が開かれる。保存会があり、手造り感を残しつつ伝統に則った意匠を駆使した制作が行われる。主人公は新人で、初めて図案を任される。藤田雅矢「シダーローズの時間」京都府立植物園、夏休みに写生のため訪れた主人公は、そこで季節外れのチューリップと、今はもうないはずのドーム型温室の赤屋根を見る。織戸久貴「春と灰」京都府南部の相楽郡にある国会図書館関西館、その辺り一帯はもはや〈禁足地〉と呼ばれ封鎖されている。本があるからだ。

同様の趣旨で編まれたアンソロジイだが、集まった作品のトーンはずいぶん異なっている。大阪編のキーワードは「荒野」だろう。文字通り物理的な不毛の地であったり、精神的文化的な荒野が描かれる。中には若干の光があるものの、万博の暗黒面(これが多い)や文化が失われた未来など、おおむね閉塞感漂うディストピアなのだ。中では「アリビーナに曰く」「チルドボックス」「かつて公園と呼ばれたサウダーヂ」などが印象に残る。テーマをナナメから切る北野勇作、牧野修はさすがの快作というか怪作。

対して京都編は、これは編者の意図もあり、ありふれた「歴史と伝統」ではなく、北の丹後半島から南の相楽郡まで幅広いモチーフが多い。巨椋池SFは初めて見るし、かつて森見登美彦も在籍した国会図書館関西館(自動倉庫を備えた最新設備がある)など、あまり知られていない案件もあって多彩だ。大阪編とは対照的に「文化」に焦点が当たっているのが特徴である。植物の専門家である藤田雅矢による「シダーローズの時間」(著者には植物園ものの作品が複数ある)、また「第二回京都西陣エクストリーム軒先駐車大会」「立看の儀」がユーモアあふれる奇妙な文化を創造する試みで面白い。

- 『SFアンソロジー新月/朧木果樹園の軌跡』評者のレビュー