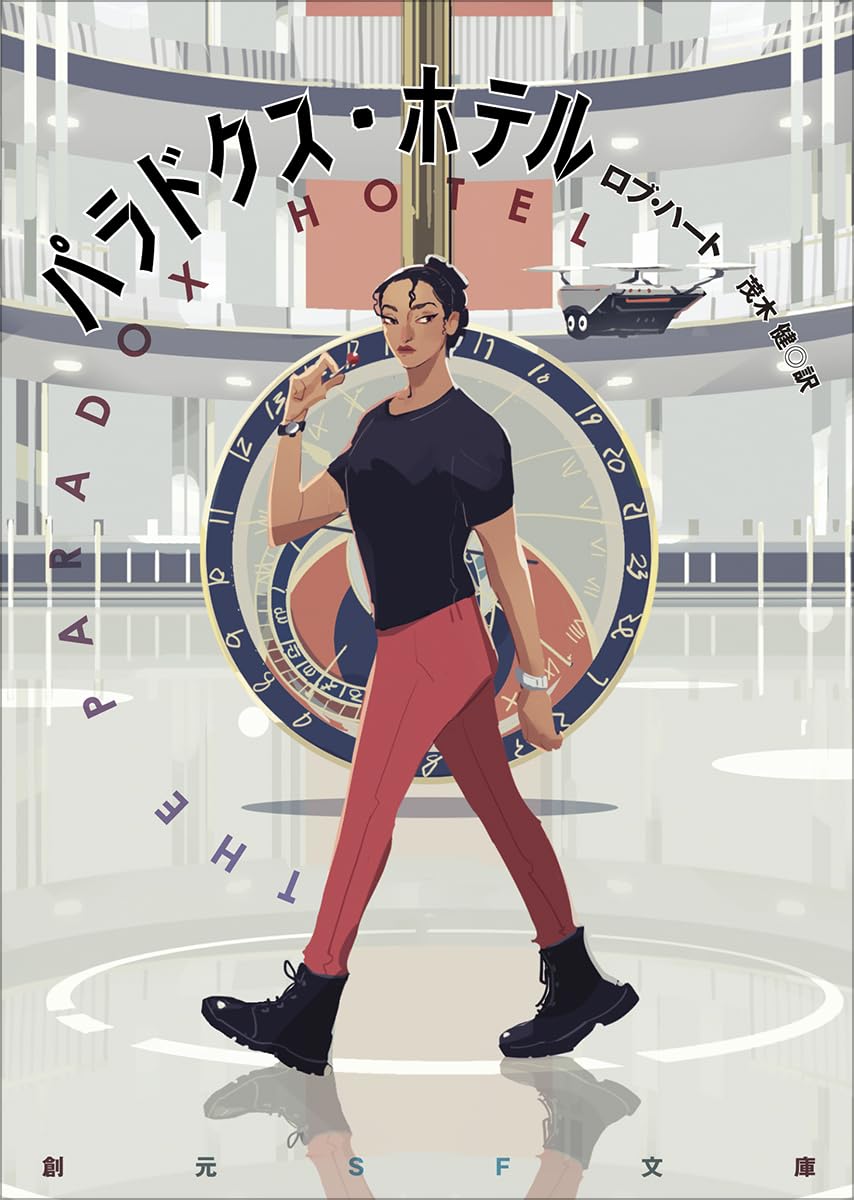

カバーイラスト:シマ・シンヤ

カバーデザイン:岩郷重力+W.I

著者は1982年生まれの米国作家。ジャーナリスト、編集者などを経て、これまでちょっと変わったミステリを書いてきた。5年前にノンフィクション仕立ての小説『巨大IT企業クラウドの光と影』(2019)が翻訳されている。ベストセラーになった代表作『暗殺依存症』(2024)は、アルコール依存症のような暗殺依存症患者が主人公のお話で、今月翻訳が出たばかりだ。本書も、NPRベストブック2022年、カーカス・レビューの2022年ベストSFFに選出された注目作である。

時間旅行が民間にも開放された未来。主人公はアインシュタイン時空港(タイムポート)に併設されたパラドクス・ホテルの警備主任で、元時間犯罪取締局(TEA)の調査官だった。しかし、長年のTEA勤務で時間離脱症(アンスタック)を患い、仕事を変わらざるをえなくなった。症状は突発的に襲ってくる。過去や未来を不連続に幻視してしまうのだ。折しもホテルでは、時空港事業の売却をめぐる政治家を交えたサミットが開催されようとしていた。

主人公には事故死した恋人がいた(どちらも女性)が、幻視で姿が見え声も聞こえる。それだけではない、触れられないはずの幻影が次第に実体を伴っていく。

時間ものといっても、この作品はタイムトラベルに人を送り出す側(時空港外のバックヤードの人々)が描かれる。コニー・ウィリス《オックスフォード大学史学部》とか、ジョディ・テイラー『歴史は不運の繰り返し』などに近いだろう。時間旅行自体のリアルな描写はほとんどなく、個性的な登場人物たちの行動は、コミカルだったり風刺的(権威を振りかざす上院議員、高慢な大富豪など)だったりする。

アンスタックはPTSDのフラッシュバックのような症状だが、それがホテルを不連続な時間の流れに巻き込んでいく。説明するのに(映画「インターステラー」とか「TENETテネット」的な)ブロック宇宙論(時間は離散的なもので、連続する流れは幻想だという)が援用されるものの、ロジカルに時間の謎を解明するのが本書のテーマではないだろう。

本書の主人公には協調性がなく(常にけんか腰)、忖度もしない(尊大な宿泊客や議員を遠慮なく怒鳴りつける)。同情すべき過去はあるのだが、凄腕に一目置かれるとしても、ご一緒したくない危ないキャラである(設定上は仲間から好かれていることになっている)。荒れる主人公と相棒のAIドローン、それに死んだ恋人という組み合わせが面白い時間ものなので、このキャラに共感できるかがポイントになる。

- 『時間のないホテル』評者のレビュー