文芸誌すばるに分載された一連の短編を収める、椎名誠の「超常小説」集。それぞれ《北政府》もののシリーズに属する短編で、おなじみ元傭兵の灰汁(あく)が登場するお話と、そうでないものが混在する。ヒトや半分機械化したヒト、全くヒトではない奇怪な生き物が跋扈する舞台設定は共通する。

逢海人のテーブルダンス(2022)ひなびた町の「電気屋」を査察点検で訪れた私は、年に数度しか開かれないぬくい一座のお披露目を目にすることになる。

天竺屋奇譚(2024)道端バクチの最中に昏倒した灰汁は、トバク師の親父に助けられ中華系の食堂で、自分が懸賞金付きのお尋ね者となっていることを知る。

廃棄監視塔(2023)灰汁はナンバーワンのスナイパーに追われ、コンビを組む戦闘機械人間ガギと塔のある国境付近まで来る。

ガングリオ山脈の垂直壁(2023)超巨大歩行機ゴリアテは、乗客5人を載せてガングリオ峠を越す。おれはその一員だったが、深い雪と垂直の壁が障碍だった。

ニンゲン証拠博物館(2023)灰汁とガギは行き倒れたゴリアテを見つけ、その先にある戦争博物館に向かう。

キャタピラ牛と鳥人間との旅(2024)トバクで大勝ちした灰汁は機械牛を手に入れる。翌日、金に糸目を付けないという金持ちを同乗させるが。

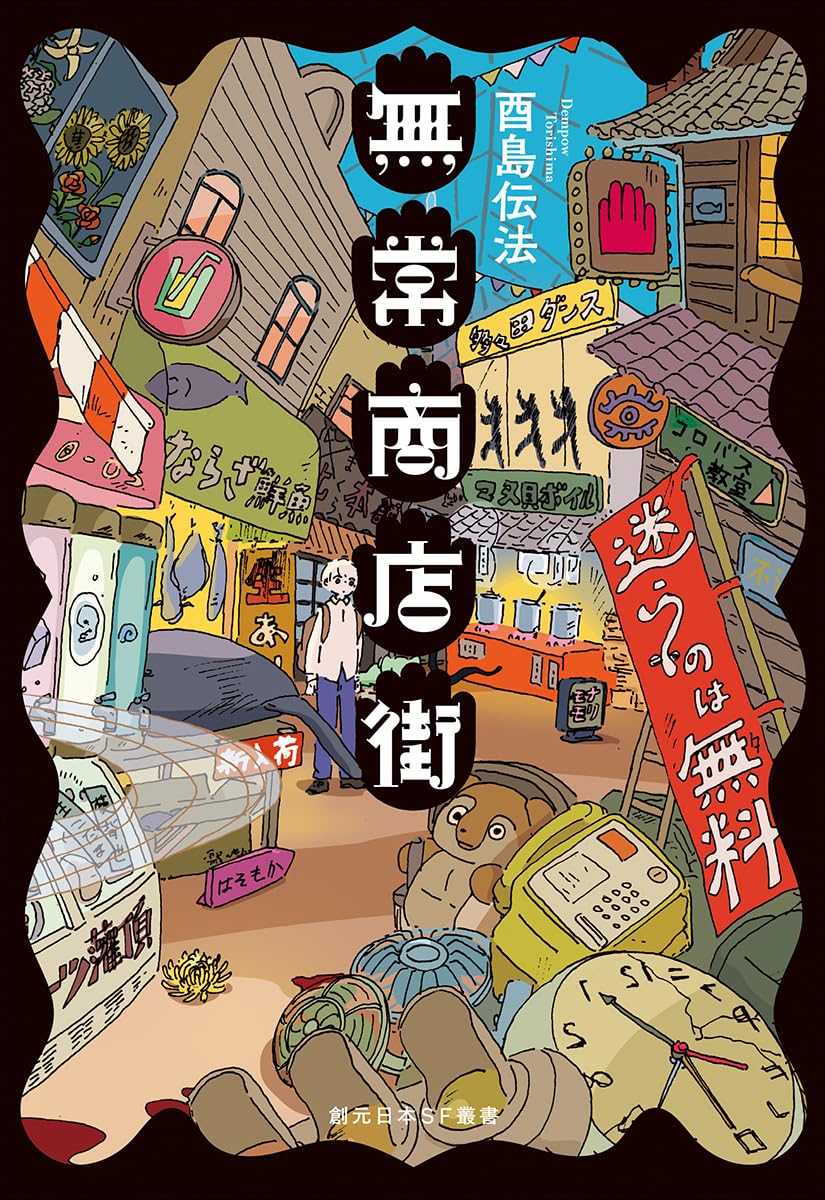

「逢海人のテーブルダンス」と「ガングリオ山脈の垂直壁」は一人称で書かれていて、灰汁は出てこない。小道具(逢海人)大道具(ゴリアテ)が間接的に関係する。冒頭作のみ中編で他の作品はどれも短くオープンエンドで終わっており、全体として緩やかに結びついている(文芸誌読者は明確な結末を求めない)。独特の単語と固有名詞が駆使され(その点は酉島伝法とも共通する)、まったくの奇想世界なのに違和感なく読めるのは、『アド・バード』以来36年も続く「超常小説」の累積効果なのかもしれない。

- 『ケレスの龍』評者のレビュー