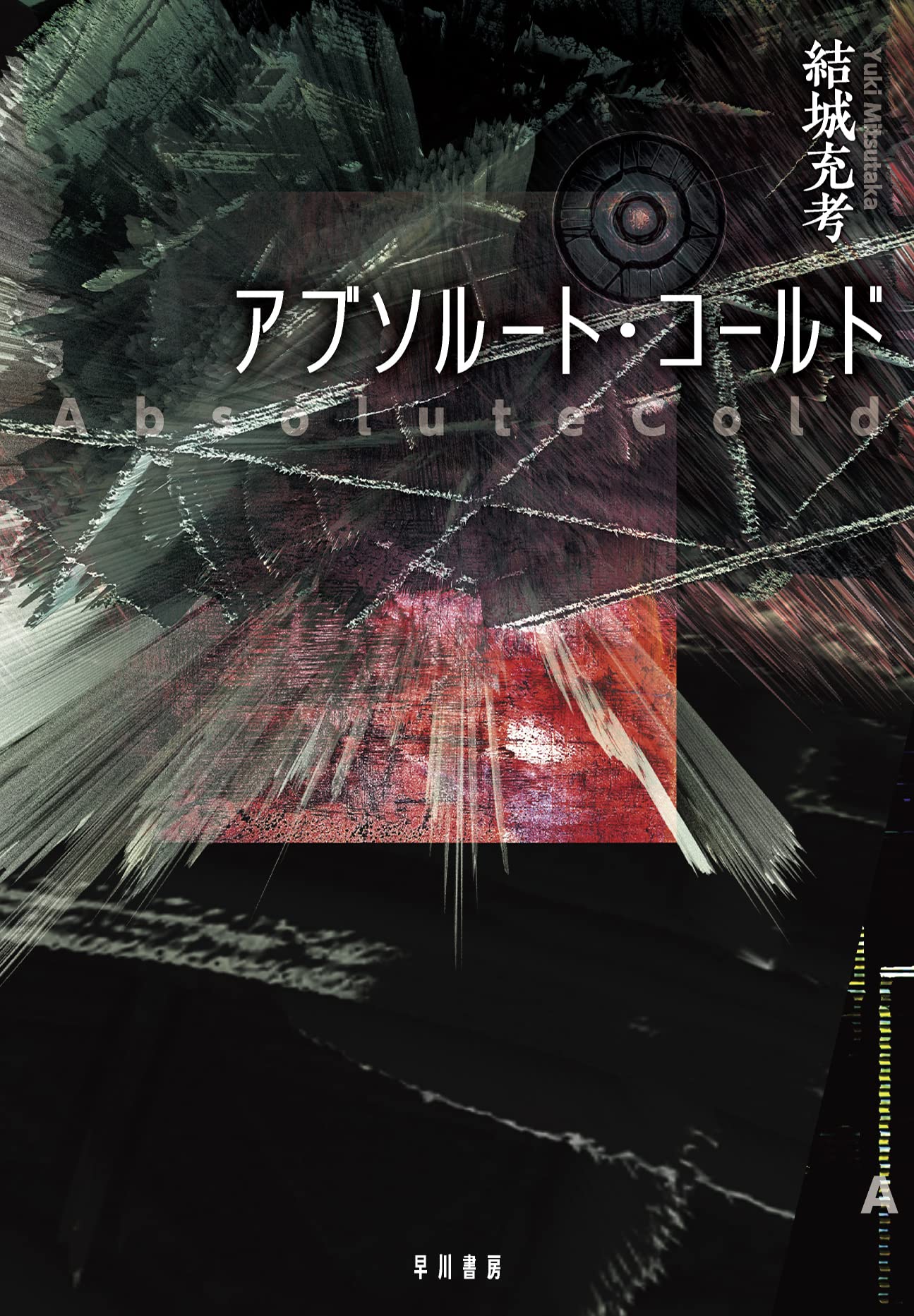

装画:大河紀

装幀:岡本歌織(next door design)

著者の作品としては、これまで第2回ハヤカワSFコンテストでの最終候補作『母になる、石の礫で』(2015)、書下ろし連作集『うなぎばか』(2018)、さらには共著『旅書簡集 ゆきあってしあさって』(2022)などがあったが、単独の短編集としては本書が初となる。

二本の足で(2016)姿を見せなくなった友人の家を訪ねると、そこには人の形をしたロボット〈シリーウォーカー〉の群れが。

トーキョーを食べて育った(2013)トーキョーに巨大ロボットが現れ、ビルを次々と喰っている。もう基地のまわりに建物はほとんど残っていない。

おうち(2022)むかし住んでいた家に置かれたままの、大切なものを引き取りに行く。人がいない家にはたくさんの猫がいた。中には人並みに巨大なものもいて。

再突入(2016)奏者、ピアノ、撮影するカメラが一体となって地球に落ちていく。再突入するまでの時間が芸術になるのだ。

天国にも雨は降る(書下ろし)音響カーテンに仕切られた、複数人が住むシェアハウス。音は漏れてこないはずなのに、どこからか叫び声が聞こえてくる。

夕暮にゆうくりなき声満ちて風(2010)地図と地球儀についての言葉が、曲線や螺旋を描き、メビウスの輪のように3次元に絡まりあう。

あなたは月面に倒れている(2014)あなたは月面に倒れている、汗まみれの宇宙服で。状況が分からず混乱していると、頭の中に立て続けの質問が押し寄せてくる。

生首(2018)となりの部屋とかドアの向こうで、どん、という音が聞こえる。生首が落ちた音なのだ。ただ、ともだちには見えないかもしれない。

あかるかれエレクトロ(2017)駅のように見えるけど、鬼なのですよ。水のように見えるけれど、鬼なのですよ。タクシー運転手にはじまり、犬(実は亀)や自動販売機、たぬきが語りかけてくる。

倉田タカシはtwitterでTLとまったく関係のないつぶやきを流していた(むしろ、twitter本来の使い方なのだが)。自由で唐突で、どこともつながるようでつながらない。そこを起点に物語が生まれてきた(「あとがき」)。「あなたは月面に倒れている」や「生首」には最初に言葉があるが、明確な筋書きはなく、奔放な連想だけでつながっていく。「あかるかれエレクトロ」は、泉鏡花の再話(Retold)なのだという。

一方、「再突入」は人工知能学会とのコラボから生まれた中編である。藝術の大半をAIが担うようになった未来、人間の芸術家たらんと奇抜なパフォーマンスを演じる老巨匠と、冷めた若者とがかみ合わない対話を続ける。「天国にも雨は降る」では、情報を封じられたディストピア的な未来が描かれる。『うなぎばか』でもそうだが、社会問題を取り上げる筆致は、声高なアジテーションではなくソフトな語りかけである。

「二本の足で」「トーキョーを食べて育った」「おうち」は、異形の未来風景に(現在に近い)若い主人公たちの会話を重ねたもの。これらはデビュー長編『母になる、石の礫で』に通じる作品だろう。作品世界のヴィジュアルが異質でも、今風に変換/翻訳されて読めてしまう不思議な書き方が著者の特徴だ。

- 『AIと人類は共存できるか?』評者のレビュー