シミルボン転載コラム(#シミルボン)の第2回目です。前回に引き続き「時間」がテーマです。宮内悠介「ディレイ・エフェクト」の内容に踏み込んでいますので、未読の方は読んでからどうぞ。以下本文。

時間はわたしを作り上げている実体である。時間はわたしを押し流す川である。しかし、わたしはその川である。それはわたしを引き裂く虎である。しかし、わたしはその虎である。それはわたしを焼き尽くす火である。しかし、わたしはその火である……

J・L・ボルヘス/木村榮一訳「時間に関する新たな反駁」より

装丁:城井文平

装丁:城井文平

「ディレイ・エフェクト」は、2017年10月に文芸ムック「たべるのがおそいvol.4」で発表された当初から話題を呼び、第158回芥川龍之介賞(2017年下半期)の候補作となったことで、さらに多くの読者の注目を集めた中編小説です。残念ながら受賞はなりませんでしたが、そこに描かれた重なり合う時間のありさまは、一般読者にも強烈なインパクトを与えるものでした。

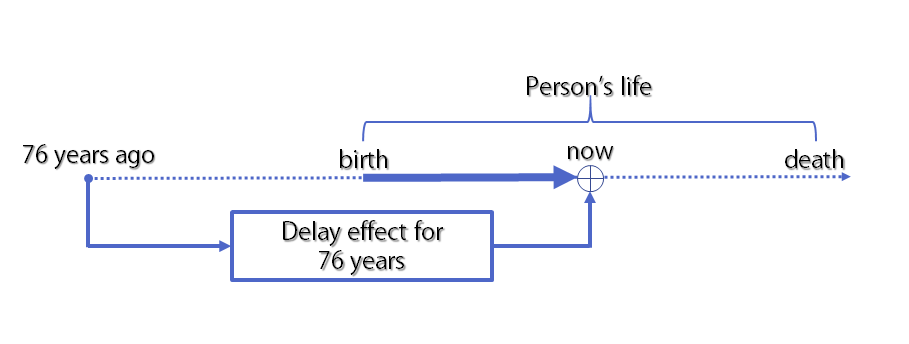

ディレイ・エフェクトとは、エフェクターなどを使って、音をわざと遅延させ現在の音に重ねる音楽の技法です。今現在という時間の一瞬は、過去の積み重ねによって出来上っています。しかし、われわれ個人に限れば、生まれる前の歴史的な過去を記憶しているわけではありません。単に伝承や記録、書物によって知るだけです。遠い過去は間接的にわれわれの今に影響を与えますが、実際の体験のように直接的なものではありません。そこに、76年前の歴史的な過去が実体験で加わるとどうなるのでしょう。

5月のある朝、主人公は祖母がコメをつつく音で目覚めます。一升瓶に玄米をつめ、棒でつついて精米しているのです。祖母は少女の姿です。それは76年も前の出来事なのに、主人公の目の前に見えているわけです。

2020年と1944年の東京がシンクロし、重なって見える現象が起こります。物理的にぶつかり合うことはなく、コンピュータで作られた拡張現実(AR)のように2つの世界が重なり合います。しかし、2020年から戦中の東京は見えても、逆はありません。影響は一方通行なのです。録画や録音ができないことから、物理的な実体はなく、意識の中だけにある存在だと示唆されます。

目の前で生きる曾祖父夫婦や、一人娘である祖母の生活はリアルで、戦時下の日常が続いていきます。やがてくる翌年3月10日の東京大空襲により、自宅が全焼する日が迫ってきます。8歳になる自分の娘に歴史的な真実を見せるべきか、それとも疎開させるべきなのか。夫婦間の意見対立は、いつしか出口のない口論へと発展します。

隔てられているといっても、2つの時間2020年と1944年は実在しています。仮想現実ではありません。本作で描かれるのは、一方的に影響を被る2020年です。主人公の生活や家族は、現在にないものに翻弄されます。1944年の時間は確定されていて、決まった運命に導かれます。過ぎ去った時間がディレイするだけなら、どこまでいっても決定された時間です。一方の2020年は、1944年の影響(エフェクト)を受けながらも、未来を選ぶことができます。

2つの時間が重畳する先行作品はいくつかあります。小松左京「影が重なる時」では、ある日自分の影(自分そっくりの静止した像)が出現します。星新一「午後の恐竜」では、過去の地球の光景(恐竜が闊歩する姿)が現在につぎつぎと映し出されます。両作ともに、ある種の運命論のようです。現在が確定した未来に従属しているわけです。破滅につながる運命であって抗いようがありません。対する「ディレイ・エフェクト」のユニークさは、現在が能動的に変化していくところにあります。未来は確定していません。

では、ディレイ・エフェクトとは何でしょうか。本書の中には、いくつかのキーワードがちりばめられています。主人公が子どもに話す「エネルギー保存則」、公安の調査官に語る「永劫回帰」「熱力学第2法則」などです。

永劫回帰は、哲学者ニーチェの中枢をなす思想です。過去現在未来を含めて、全く同じ時間が何度も繰り返されるとするものです。全てが同じなので、輪廻転生とは違います。あとでも述べますが、エネルギー保存則はニーチェと関係します。熱力学第2法則は、一般的にはエントロピーの増大で知られるものです。例えばコーヒーにミルクを注ぐと、時間が経つにつれて完全に混じり合う。これは、より無秩序な状態、エントロピーが高い状態へと移行するからです。逆の現象(コーヒーとミルクが2つに分離する)は確率的に起こりません。現象が一方向にしか進まないため、これが「時間の矢(時間の向き)」を決めていると考えられています。

キーワードを見る限り、作品の前半では「世界は決定的で、過去は寸分たがわず繰り返され」「時間は必ず過去から未来へと一方向に進む」と主張されているように読めます。ところが、東京大空襲3月10日が始まった深夜、突如時間は逆転を始めます。時間の逆転は、熱力学第2法則からはありえない。もちろん永劫回帰にもないものです。主人公はこれをリバース・エフェクトと名付けますが、設定すべてを否定する大きなどんでん返しといえます。

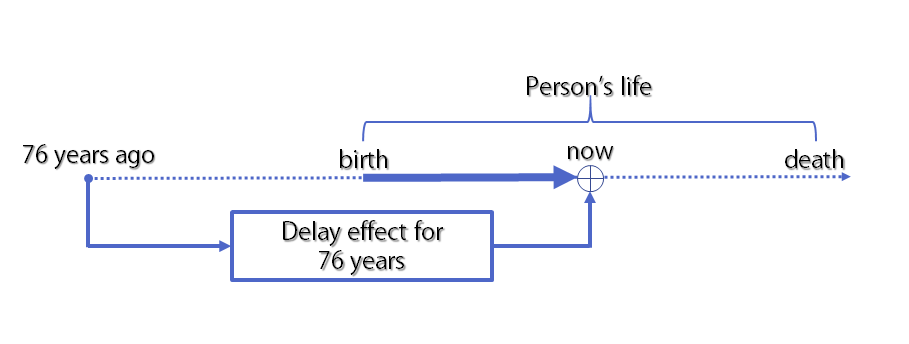

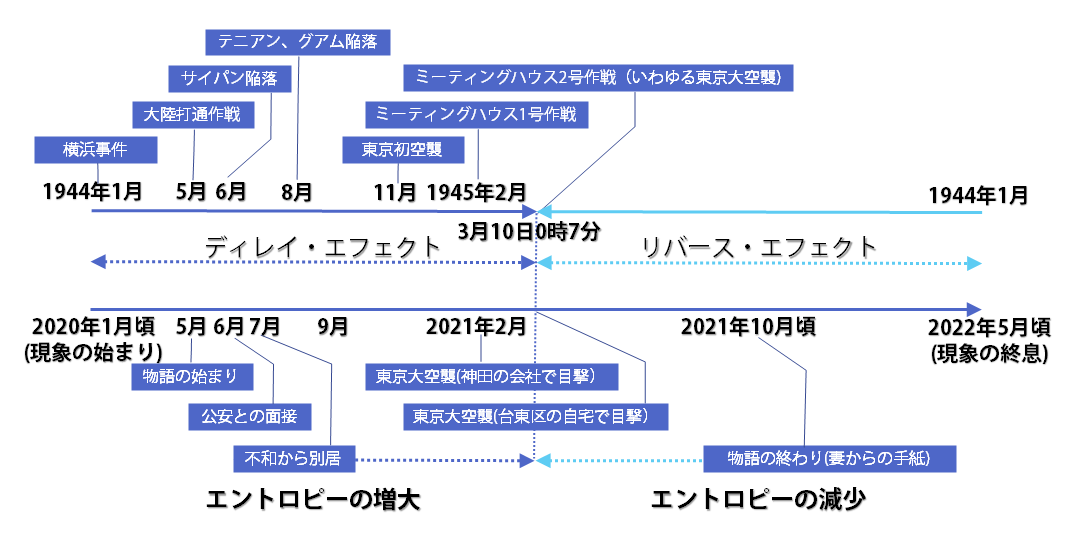

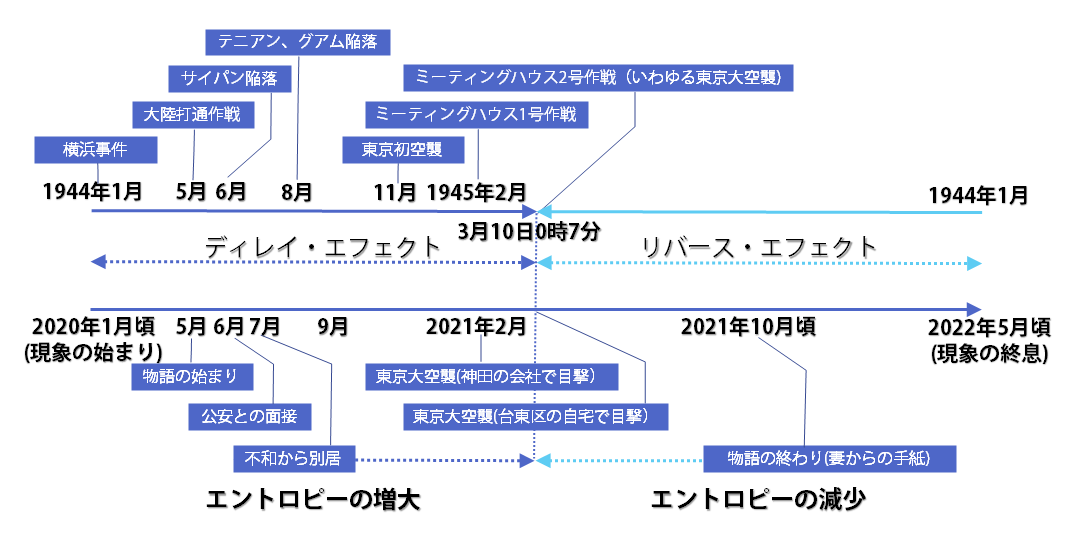

ここで、作品構造を図解してみましょう。物語の始まりは5月。6月に公安調査庁の担当者が訪れ、現象に対する見解を求められます。主人公は信号処理の技術者で、会社のキーマンなのです。あとで分かりますが、主人公の経歴にも訪問の理由がありました。時期は不明確ですが、梅雨明け前の夏の初め(おそらく7月)頃に、妻と仲たがいし別居状態となります。以降、技術リーダーを管理職昇格という名目で解かれ、食べさせる相手もいないのに戦時食を作ってみるなど、さまざまなストレスに苦しみながら翌年の3月を迎えます。

しかし、3月10日が過ぎ、リバース・エフェクトに入ると事態は一変します。秋になった10月ごろ、妻からの手紙を受け取るのです。そこには、妻の曾祖父が何を仕事にしていたかが書かれていました。主人公は、かつて反核運動に参加したことがありました。妻とはその際に知り合ったのです。けれど、曾祖父は戦時中に核開発に従事しており、空襲時もすぐに帰宅できず曾祖母を助けられなかった。妻はその事実に負い目を感じていたのです。

図から分かるように、ディレイ・エフェクト期に妻が出ていった時期と、リバース・エフェクト期に手紙を受け取る時期は、3月10日を挟んで時間対称をなしています。手紙には、家族で起こった不和の原因が書かれていました。叙述上、原因(曾祖父の仕事)と結果(不和から別居)の逆転が起こるのですが、それが一般的な小説の技法としてだけでなく、ディレイとリバースという物語の設定と重なり合い、シンメトリーをより鮮やかに見せているのです。エントロピーの増大=緊張の高まり、エントロピーの減少=緊張の緩和・融和という関係もシンメトリーをなしています。

アルゼンチンの作家ボルヘスは、ニーチェの永劫回帰を認めませんでした(「循環説」参照)。ニーチェはエネルギー保存則を根拠に、宇宙・時間には一定の大きさがあり、長大な時間を経ればいつか繰り返しが起こる、過去はそのまま回帰するとします。けれども、ボルヘスは宇宙・時間が無限に変化しており、繰り返しはないと考えます。現在が過去から未来へ移っていく瞬間ごとに、われわれは別のものに変化していく。同じものが成長進化するのではなく、常に変わっていくのです。冒頭の引用は、そのボルヘスの考え方をよく表したものです。

この物語では、時間を物理ではなく、意識の問題だと解釈しています。だからこそ、時間はディレイしリバースする。その一つ一つが主人公たちの行動に影響を与え、主人公を別の存在、新たな存在へと変えていきます。主人公は過去の直接の影響下で考え方を変え、生き方を変えます。過去は繰り返されるだけの、固定的で動かしがたいものではなく、流動し反転もします。まさに、ボルヘス的な時間体験を描いているのではないでしょうか。

ボルヘスは作家として、われわれの時間体験が運命論的なものであるという考え方は好みませんでした。本書の著者宮内悠介も、シンメトリーをなすユニークな時間の在り方を描きだしていますが、その背後に運命論に囚われない個人の意思があることに注目すべきでしょう。

「影が重なる時」は自選ホラー短編集『霧が晴れた時』(1993)で入手できます。2003年にはTVドラマ化もされました。「午後の恐竜」は同題のロングセラー『午後の恐竜』(1977)に収められています。2010年に短編アニメーション化されています。またボルヘスの「循環説」はエッセイ集『永遠の歴史』に、「時間に関する新たな反駁」は『ボルヘス・エッセイ集』、または岩波版『続審問』でも読めます。

ガジェットとしての「ディレイ・エフェクト」は、ボブ・ショウの「スローガラス」と同じ考え方です。スローガラスとは、光が通り抜けるのに数年がかかる(つまりディレイする)特殊なガラスのこと。人々はそこに、実在した過去を見ます。ボブ・ショウの場合、あくまで「窓」(空間ではなく平面)だというのが特長で、その制約が物語に生かされていています。これは旧サンリオ文庫の『去りにし日々、今ひとたびの幻』 (1981)にまとめられています。

(シミルボンに2018年5月29日掲載)