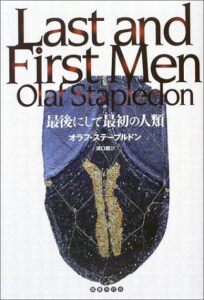

シミルボン転載コラム(#シミルボン)で今回取り上げるのはステープルドンの『最初にして最後の人類』です。もう7年前になりますが、草野原々のSFコンテストデビューに絡めて書いたもの。以下本文。

この本の目的は単に芸術として言祝ぐべき絵空事を創造しようというのではない。成し遂げなくてはならないのは、ただの歴史でもなければ絵空事でもない。 神話なのである……

著者による「はしがき」より

装丁:妹尾浩也

2017年第4回ハヤカワSFコンテスト特別賞と、同年の星雲賞日本短編部門をダブル受賞した草野原々「最後にして最初のアイドル」 『最後にして最初の人類』 です。

残念ながら本書に限らず、ステープルドンは新刊では入手できません。しかし、姉妹編となる『スターメイカー』(1937) が復刊するとの朗報もあり、評判によっては本書を含めて見直される可能性はあります。内容をお話しするのも無駄ではないでしょう。

『最後にして最初の人類』(1930) 『シリウス』(1942) などよりも読みやすさでこそ劣りますが、堂々としたクラシックの風格があり、読み始めるとその果てしがないスケールに驚かされます。小説とは言えないのかもしれません。「登場人物」がおらず、たかだか数十万年のいわゆる人類史とは異なる、20億年の神話が物語られているからです。

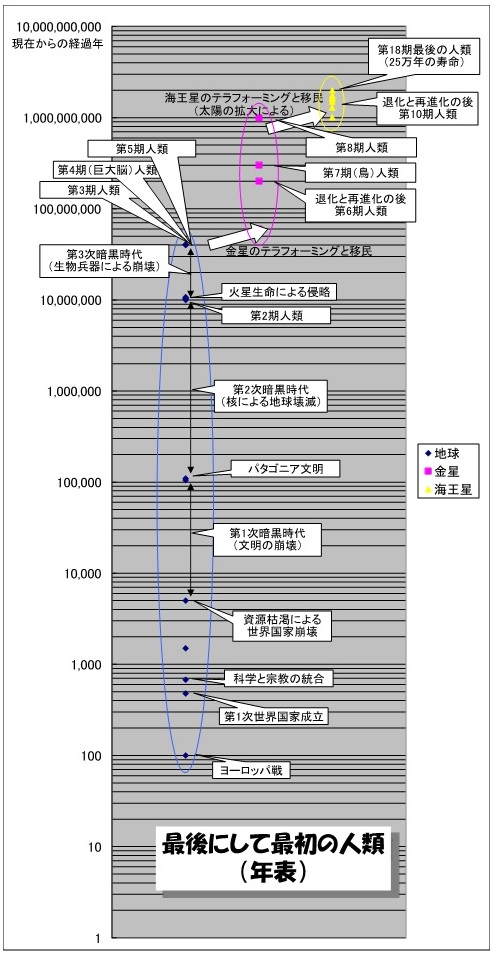

この本は「最後の人類」が「最初の人類」の口(頭脳)を借りて、人類の神話=本書を物語るという形式で書かれています。神話は近未来から始まります。(1930年当時の世界情勢がベースですが)連鎖的な覇権争いが起こり、英・仏、露・独、欧州対米国のそれぞれの戦争の後、疲弊したヨーロッパを離れ、遂に中国と米国の世界戦争を経て、アメリカ経済による世界国家の時代が訪れます。

第1次世界国家は2000年にわたり繁栄します。しかし、エネルギーの浪費によって崩壊、資源が枯渇した反動で、以後10万年にもわたる長い暗黒時代が続くことになります。その後、南米に興ったパタゴニア文明は、500年にわたって緩やかに世界に浸透し、遂に核エネルギーの秘密に到達しますが、ある偶然から核の連鎖反応を起こし、環境は完全に破壊されてしまいます。こうして、第1期人類 は滅亡し、1000万年に及ぶ暗黒時代が到来します。

縦軸は物語に合わせ、対数スケールで作られています。

大陸は形を変え、生き残った数名の人類は、独特の進化を経て200歳の寿命を持つ巨人に姿を変えます。第2期人類 です。彼らは高度な共感能力を持ち、35万年の間に消長を重ねながら、資源の乏しい中でようやく世界国家を築くことができました。ところが、ここで火星生命の侵攻が生じます。火星の知性は、大気や水が不足する中でウィルスのような微小な生命の集合体に進化し、1つの精神として機能しているのです。彼らは、地球の水を奪取するために、太陽風に乗って侵略してきました。戦争は断続的に5万年にわたって続けられ、末期には双方を滅ぼす生物兵器により、火星側が全滅し終結します。しかし、人類の文明も失われ、原始の状態に停滞したまま3000万年が流れすぎます。

第3期人類 は、小柄で寿命も50年ほど。6本の指を持ち、生命の改良に執着していました。そして数十万年にわたる文明は、ついに人工の生命、頭脳だけの人間の創造に至ります。巨大な脳と、脳を維持する装置/組織だけで成り立つ人類、第4期人類 が誕生するのです。彼らは仲間を増やし遂に第3期人類を滅亡させますが、究極の真理を得るためには理想の肉体が不可欠であると結論し、第5期人類 を創造します。彼らは火星由来の精神感応能力を有し、3000年の寿命を持ち、巨大脳人類が滅びた後、地球中を100億の人口で満たしました。繁栄は数千万年に及び、最後には寿命も5万年に延びます。けれど、月の接近による破滅は防げず、金星への移住を強いられるのです。

金星のテラフォーミングを進める中で、第5期人類は固有生命を絶滅させ、ようやく根付きます。文明は原始に還り、知能を第1期並に復活させた第6期人類 が蘇るまで2億年が過ぎていました。彼らから生まれた第7期人類 は、蝙蝠のように空を飛ぶ小柄な人々でした。およそ1億年の歳月が、進歩の止まったまま続きます。第8期人類 はまた地上に戻り、金星を工学的に作り変えていきました。しかし、太陽が白色矮星に変わる異変を察知し、遠く海王星への移住を決意します。

ここまでで、10億年の歳月が流れすぎています。海王星に移住した人類は、大気が安定する頃には原始生物まで退化し、第10期人類 と呼べるまで進化するのに3億年をかけていました。さらに3億年後、第16期人類 は惑星軌道を変更する能力を持ち、やがて太陽の超新星化を待つ、寿命25万年という第18期人類 を創造するのです。

以上で分かるように、本書の人類というのは、厳密な意味での「人間」ではありません。ちょうど我々が、遠い昔の原始哺乳類の子孫であるように、人類の子孫は激変で何度も何度も退化し、再度知性を得て新しい「人類」となります。その過程が、20億年にわたって書き綴られているわけです。そしてまた各時代の「人類」たちが、何を求めて世界を営んできたかを、さまざまな観点で書き記したところに本書のキーポイントがあります。

カバーデザイン:山田英春

本書や、宇宙規模で書かれた『スターメイカー』 は、アーサー・C・クラークらへの影響(最初期の『銀河帝国の崩壊』 や『幼年期の終わり』 、後の『2001年宇宙の旅』 )など、一部に痕跡は認められますが、直系の子孫といえる作品は存在しないと思います。人類が異形のものへと変容していくさま、章を経るごとに100倍に拡大される時間スケールの壮大さは、SFやファンタジイを含め唯一ともいえる奇跡的な創造物でしょう。

数千万年後の未来といえば、人類は滅亡していると考えるのが科学的にはまっとうかも知れません。ドゥーガル・ディクソンの『アフターマン』(1981) は5000年後の人類滅亡後、5000万年未来の地球の生物層を創造しています。そこでは、齧歯類が大型化して栄えているのです。その続編ともいえる『フューチャー・イズ・ワイルド』(2003) は、500万年後から2億年後の生物をCGで描き出したもの。最近でも『驚異の未来生物: 人類が消えた1000万年後の世界』(2015) などが出ています。ただし、これらは生物学的な進化がテーマなので、ステープルドンのような思索性は希薄です。

イラスト:TNSK

受賞作と同題の『最後にして最初のアイドル』 は草野原々の初作品集。人類ならぬアイドルが異形のものへと変容する表題作は、最初に単独の電子書籍、伊藤計劃トリビュートアンソロジイ収録、紙書籍化と3回出版された人気作です。さて、草野原々が誰も成しえなかったステープルドンの子孫となるか、異形進化となるのかは、これからの活躍しだいだと思います。

(シミルボンに2018年3月8日掲載)

『スターメイカー』は1990年に初翻訳、その後2004年に新版、文中にある文庫版は2021年になってようやく出ました。ドゥーガル・ディクソンの諸作は、恐竜ものの変種として読み継がれた『新恐竜』 を除けば、新版も含めて新刊入手はできないようです。