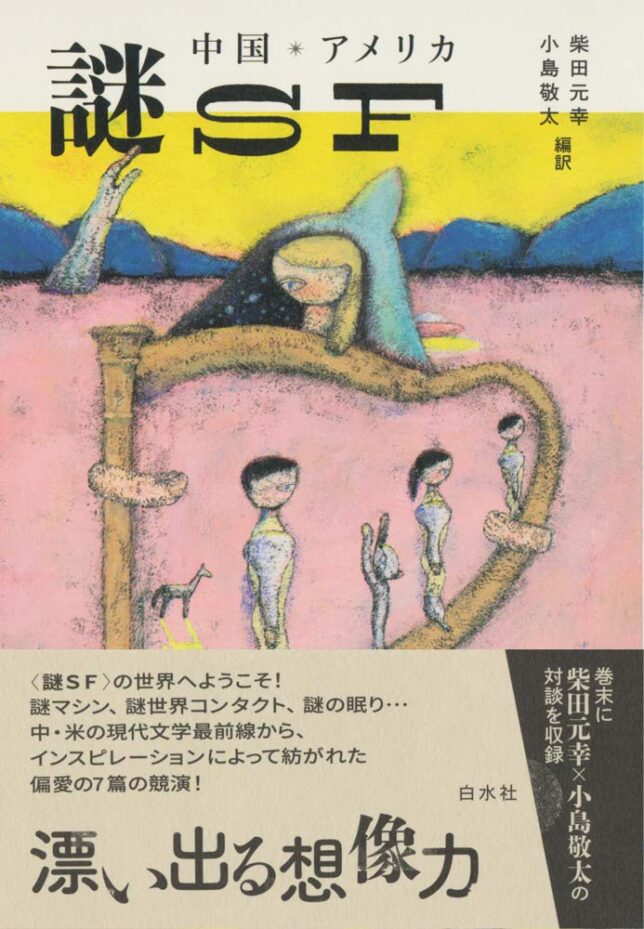

カバーデザイン:川名潤

郝景芳(ハオ・ジンファン)の最新短編集である。AIをテーマとした6つの中短編と2つのエッセイから成る。このエッセイはリファレンスこそないものの、AI研究に対する科学や哲学的な分野を網羅するサーベイ論文で、異例なことに小説の手前に置かれている(しかも百ページ近くある)。著作に対する意図を、あえて明確化したものといえるだろう。

あなたはどこに:主人公はAIのアバターを使って、自分の分身を作るビジネスを展開している。多忙のあまり恋人の相手にも分身を使うが。

不死医院:不治の患者を回復させると評判が高い病院があった。重い病を患った母親も元気になって帰ってきた。しかし主人公には、母親の回復が信じられない。

愛の問題:著名だった科学者が殺される。疑われたのは、複雑な家庭環境で仲が悪かった長男である。しかし、長男は家政を担当するAIロボットの犯行だと主張する。

戦車の中:破壊された村の中で、ロボット戦車は見慣れない機械車と遭遇する。機械車が伝える情報は疑わしかった。

人間の島:ブラックホールを抜ける旅から宇宙船が帰還する。地球では既に百年の歳月が流れ、世界は乗組員たちの知るものとは異なっていた。

乾坤と亜力:交通制御から経済の安定まで、すべてを司る人工知能乾坤は、ある日一人の子ども亜力から学べと指令を受ける。

これら短編の前にエッセイ、スーパー人工知能まであとどのくらい(人類を凌駕するようなスーパーAIは現われるのか、それにはどんな課題があるのか)と人工知能の時代にいかに学ぶか(人とAIとの学習の違い、これからどういう学習が重要か)がある。短編の前提条件を述べたに止まらず、人工知能と人との関係をガチに、かつ平易に論じたものだ。

小説では、上記エッセイをベースにさまざまな問いかけがなされる。主要テーマは、感情面を含めAIは人の代替ができるのかである。「あなたはどこに」の恋人や「不死医院」の母親、「愛の問題」ではばらばらになった家族が象徴的な存在として登場する。何れの作品も、AIにはない人間特有の情動をキーにしている。たとえば「人間の島」では、スタニスワフ・レム『星からの帰還』のように(相対論的効果で)未来へと帰還した宇宙飛行士たちが、社会に平穏と安定をもたらすAIのユートピアに疑問を投げかけるのだ。

最後の「乾坤と亜力」(『2010年代海外SF傑作選』にも収録)には小さな希望がある。この中でAIは、子どもの想像力がもたらす非論理的なものの価値を学ぶ。それは今あるAIでも人間でもない、新しい知性による未来を示唆している。