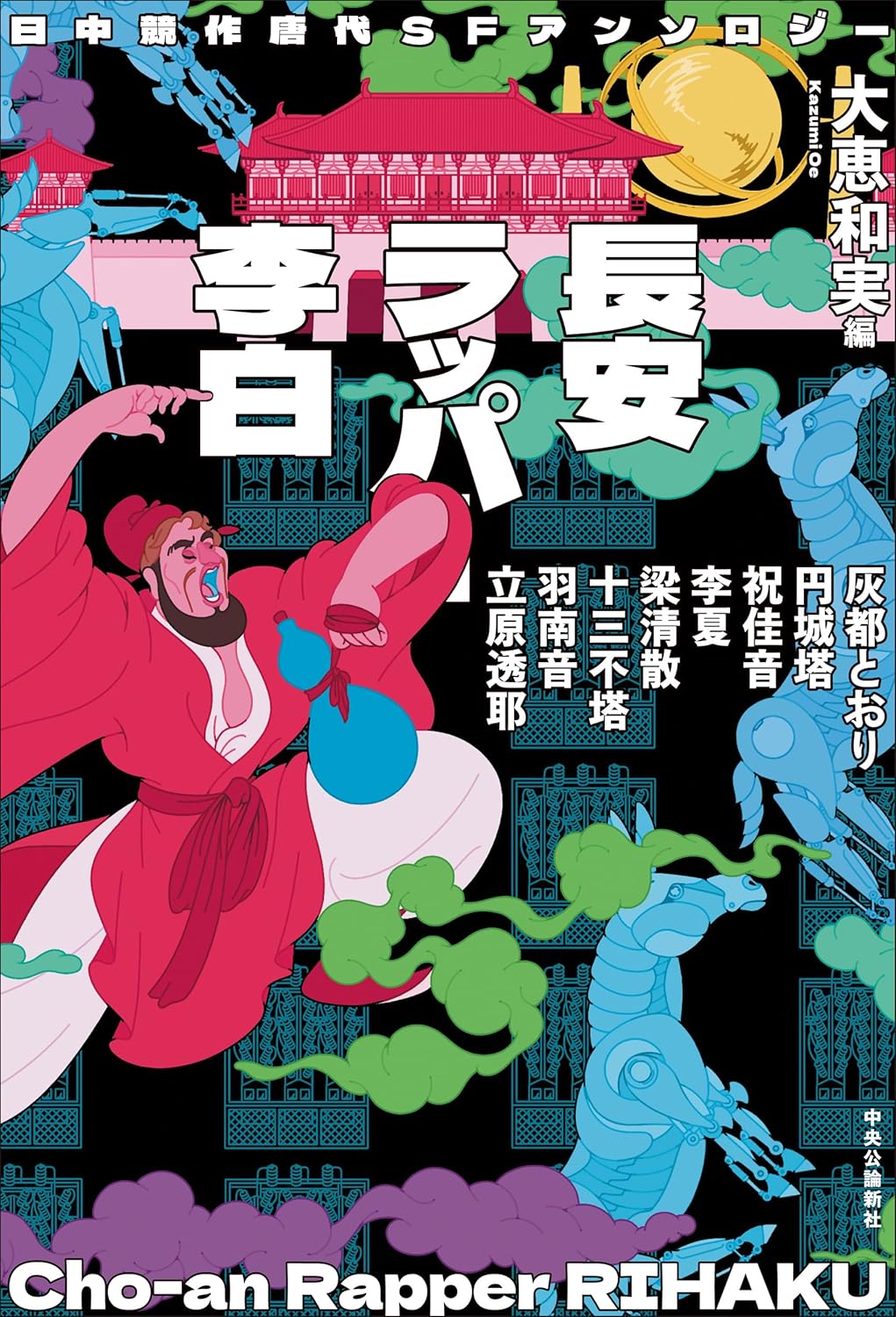

装画:ぱいせん

装幀:坂野公一+吉田友美(well design)

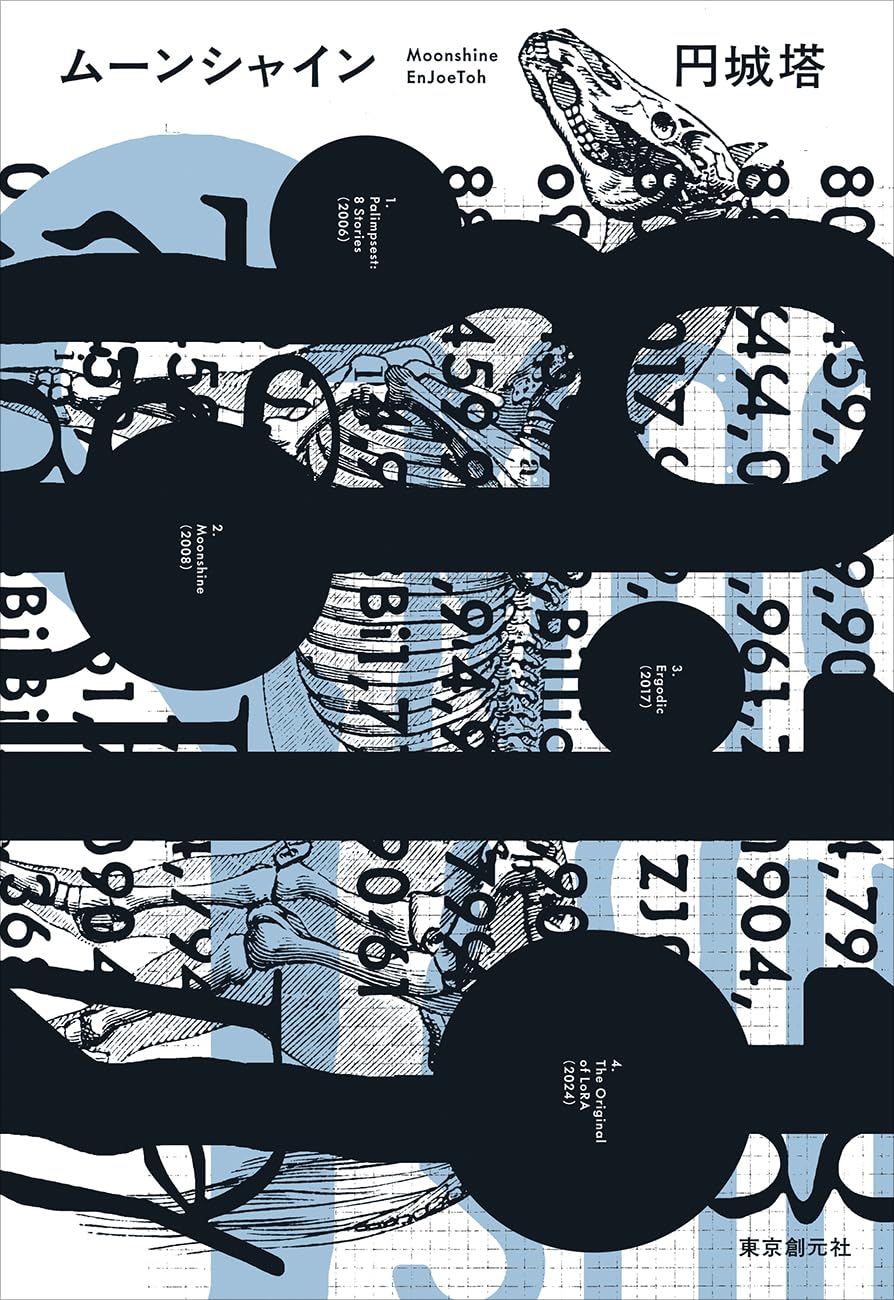

なかなか文字力のある表題と、派手なイラストが目を惹く本書は、大唐帝国(の時代)をテーマとする中国SFアンソロジーである。中央公論新社から出た大恵和実編の作品集もこれで三冊目(共編も含む)、今回は日本作家4人の書き下ろしを交え、計8作品の日中競作となっている。

灰都とおり「西域神怪録異聞」(2022*)西域へと旅立つ玄奘は内紛に揺れる長安を経て、唐の侵攻まぎわの高昌国で歓談し、帰路の于闐の地では仏画を追う男と出会う。

円城塔「腐草為蛍」唐の皇帝である李家は漢族の血と、北方の種族が持つキチン質の外殻を持ち人馬一体の能力を有した。その帝国の盛衰を、七十二候に準えて描き出す。

祝佳音「大空の鷹――貞観航空隊の栄光」(2007)貞観11年、唐による高句麗遠征は圧倒的な軍事力による航空戦だった。航空機は牛皮筋を巻き上げることで動力とする。

李夏「長安ラッパー李白」(2022)玄宗皇帝の治下、飲んだくれの李白は、長安の固定周波数を乱す不協和音をラップとフロウで制すべしと命じられる。

梁清散「破竹」安禄山の叛乱のあと、なお河北には謀反の兆しがある。主人公はその刺史(地方官吏)を暗殺すべく乗り込むのだが、黒眼白熊の悪夢を思い出す。

十三不塔「仮名の児」懐素の書である狂草に魅せられた女道士の弟子は、市中の壁などに忽然と現れる狂草の書の意外な書き手を知る。

羽南音「楽游原」(2021)晩唐の詩人李商隠は、ある日、馬車の中から見事な夕焼けを見る(掌編)。

立原透耶「シン・魚玄機」処刑された女詩人魚玄機をよく知っていると称するその娘は、暗殺術に長じた殺し屋だった。誰も知らない二人の物語。

*:既発表作を改稿、年号のない作品は書下し

唐は7世紀から10世紀にかけ、消長を繰り返しながらも300年間栄えた。その民族的な歴史や、文化的なバックグラウンドを使って、本書では自由に物語が書かれている。西遊記の玄奘一行の別の顔、皇統に関わる虚実入り交じる帝国史、高句麗侵攻のデフォルメ化(解説によると、2003年の有志連合によるイラク侵攻を批判した内容という)、中国詩が韻を踏んでいることを利用した李白ラップ(翻訳は苦労している)、パンダがホラー的な猛獣となり(過去は広く分布していたといわれる)、最後の3作品は書家や詩人にまつわるものでなんとも唐朝らしい。

SF的な時代ファンタジイと聞くとスチームパンクを連想しがちだ。しかし、欧州の外にヴィクトリア朝は(政治的にも文化的にも)ないので、東洋にあて嵌めるとどうしても違和感が残る。韓国のスチームパンクも似て非なるものだった。戦乱があってもどこか詩的で、李白ラップ的な「文字」に根ざした本書の作品こそが唐代SFアンソロジーには似合っている。

- 『走る赤』評者のレビュー