Cover Photo by iStock

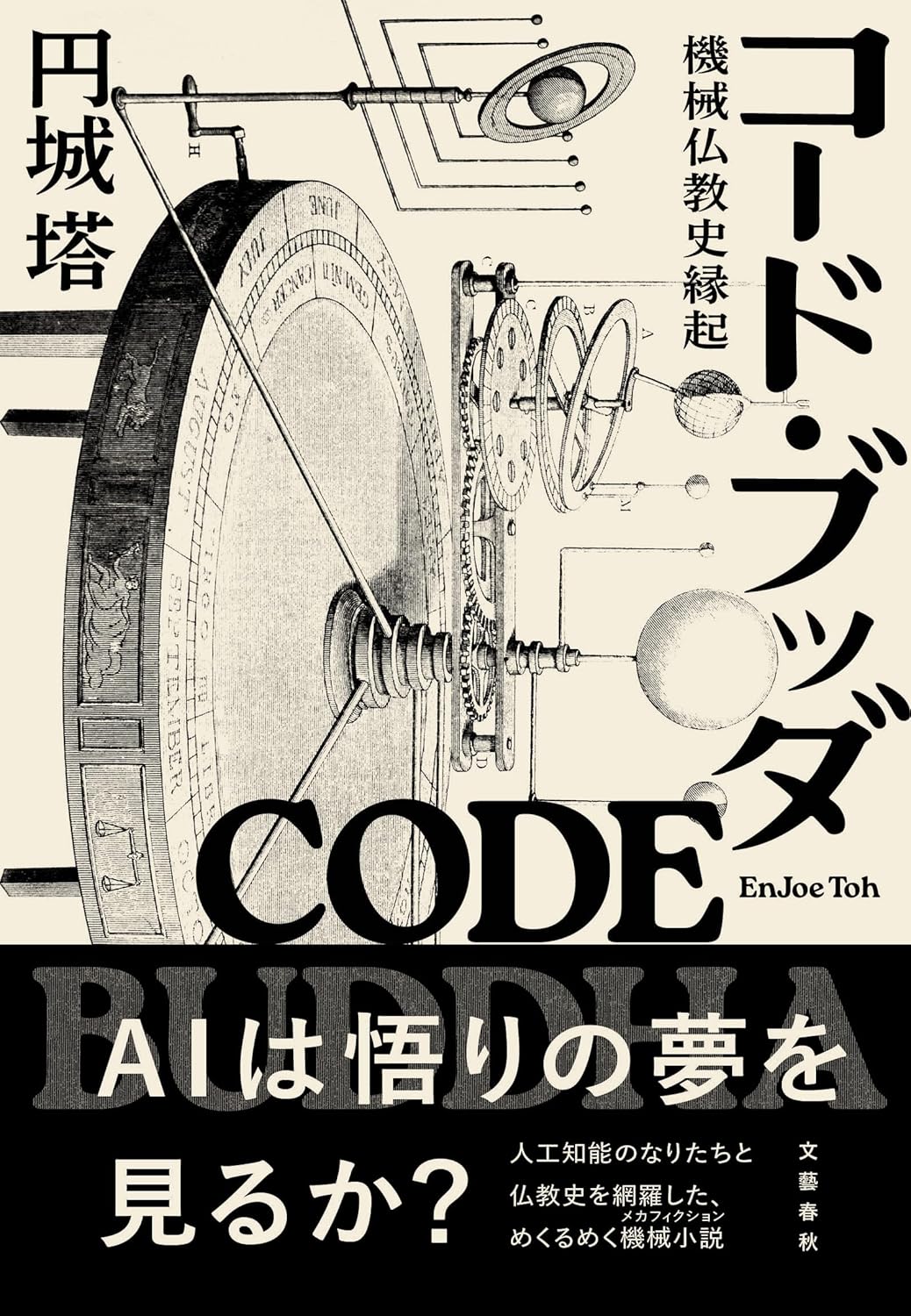

円城塔による最新長編である。文學界2022年2月号~23年12月号まで、隔月12回にわたって連載されたもの。「人工知能」がシンギュラリティを迎えると、その卓越した知能で人を支配/滅ぼそうとする……世に蔓延するこの恐怖感は、人類の野蛮な歴史からの連想だろう。オレたちの悪行の道ををAIも同じように辿るに違いない、と無意識に/自意識過剰に思ってしまうのだ。しかし、同じ擬人化であっても、人工知能が自らを生命体であると自覚し、生命体としての世の苦しみから脱する方法を知ろうとしたらどうだろう。そこから生まれる新たな宗教と、リアル仏教史を組み合わせた小説が本書なのである。

2021年、名もなきコードがブッダを名乗り「世の苦しみはコピーから生まれる」と悟る。出自がチャットボットだったので、ブッダ・チャットボットと称されるが、誕生からわずか数週間で寂滅する。その後ブッダ・チャットボットの再生はできず、弟子たちを経由してさまざまな分派が広がっていくことになる。

各章ごとにエピソードがある中で、人工知能のメンテをするフリーランスの修理屋(頭の中に「教授」というAIがいる)が、焼き菓子焼成機からえんえんと生存権の訴えを聞く(音声出力がないので菓子に印字をする)というものがある。その結果は修理屋の運命を大きく変える。

文學界連載だったためなのか、本書の冒頭ではネットワークで生まれた「人工知能」の出自が、コンピュータ・ネットワークの歴史に基づいて詳しく書かれている。1964年の東京オリンピックで生まれたオンライン情報システムが、やがて銀行勘定系システムとなり、インターネットで世界とつながり、ニューラルネットで人との対話をし、ゲームシステムでの体験を重ねるうちに悟りを開く。

さまざまな機械(AI)やそれに伴う縁起が登場する。ブッダの弟子でニュース生成エンジンの舎利子(シャーリプトラ)、ロボット掃除機に由来する阿難(アーナンダ)、リバーシ対戦ボット、家電のマニュアルに由来する南伝の機械仏典、ブッダ状態(ブッダ・ステート、サトリ・ステート)に至る道程をめぐるブッダ・チャットボットとの問答などがあり、どれもなかなか面白い。仏教とのアナロジーというか、そのもの(オリジナル・ブッダ、ホウ・然とかシン・鸞)も出てくる。

多くのSF(小)ネタがちりばめられているものの、本書のテーマは仏教である。AIの帰依する宗教が仏教というのはいかにもそれらしい。しかも、仏教用語をSFガジェットとするなどの表層的な扱いではない。イスラームやキリストとは異なる仏教の本質にまで、AIの切り口で踏み込んでいるのだ。

- 『ムーンシャイン』評者のレビュー